新冠疫情自2019年底首次出现以来,迅速演变为一场全球性卫生危机,对人类社会造成了深远影响,许多人至今仍在追问:疫情到底是什么时候开始防控的?这个问题的答案并非单一时间点,而是涉及不同国家和地区在不同阶段的响应过程,本文将从疫情暴发初期、全球防控启动的关键节点、各国的差异化策略以及经验教训等方面,系统回溯疫情防空的时间线,以提供一个清晰的视角。

疫情暴发的初步迹象与早期响应

新冠疫情最早可追溯至2019年12月,当时,中国湖北省武汉市出现多例不明原因肺炎病例,医疗专家初步调查后,发现与华南海鲜批发市场有关联,12月31日,中国向世界卫生组织(WHO)报告了疫情,并于2020年1月初初步确认病原体为一种新型冠状病毒(后命名为SARS-CoV-2),1月23日,武汉市采取“封城”措施,暂停公共交通并限制人员流动,这被视为全球首次大规模防控行动,中国其他地区也陆续启动应急响应,包括体温检测、隔离疑似病例和推广戴口罩等。

这一阶段的防控以“围堵”为主,旨在阻断病毒传播链,由于病毒潜伏期长、传播速度快,加上国际旅行频繁,疫情迅速向其他国家扩散,2020年1月30日,WHO宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,标志着全球开始正视疫情的严重性。

全球防控的全面启动与关键节点

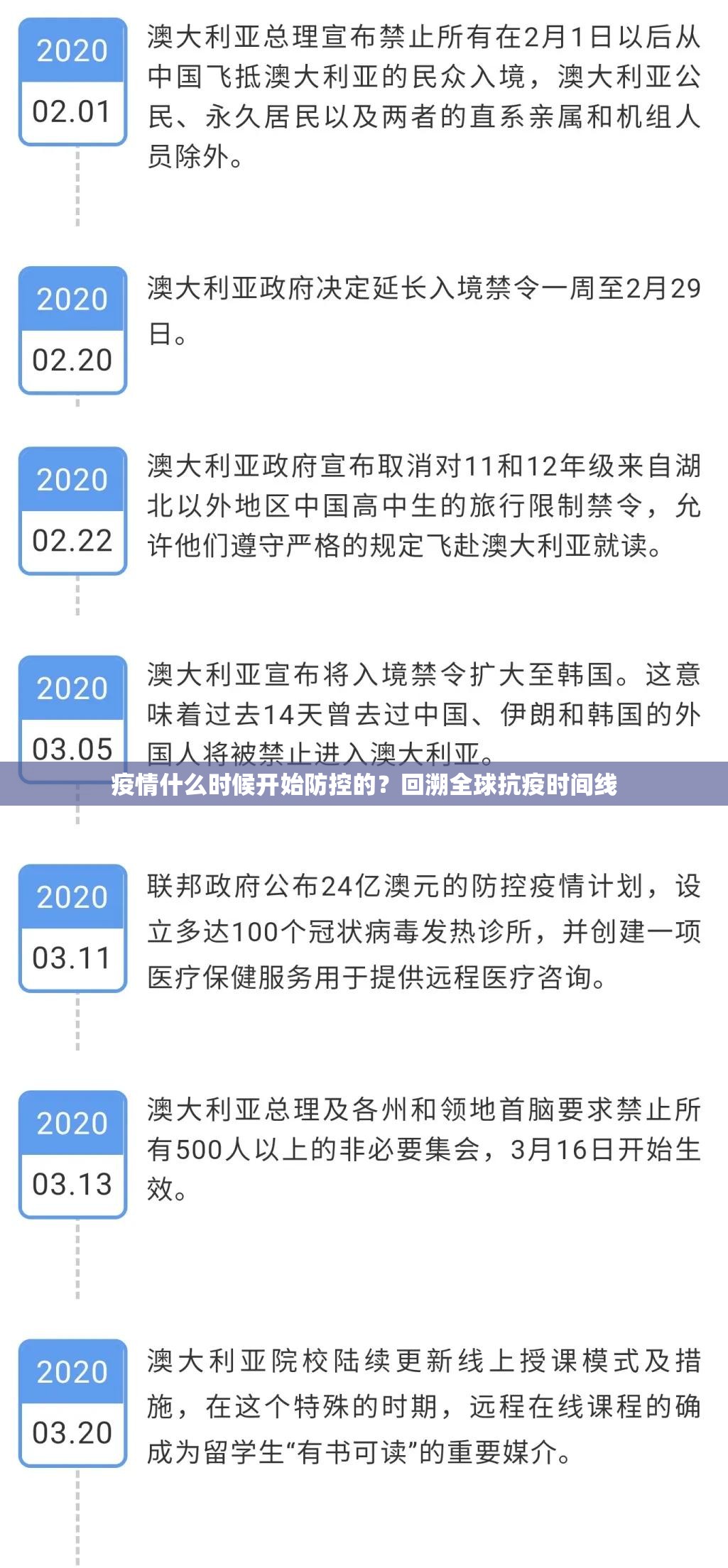

2020年2月至3月是全球防控的转折点,意大利、伊朗、韩国等国出现聚集性感染,多国政府开始采取强制性措施,意大利于2月下旬封锁北部疫情重灾区,3月在全国范围内实施“封城”;美国在3月13日宣布进入国家紧急状态,并暂停欧洲申根区旅行,3月11日,WHO正式将新冠疫情定性为“全球大流行”,这一声明促使更多国家升级防控策略。

在这一阶段,防控措施主要包括:

- 社交距离政策:限制集会、关闭学校和公共场所。

- 国际旅行管制:多国暂停航班、实施入境隔离。

- 病毒检测与溯源:推广PCR检测,开展流行病学调查。

- 公共卫生宣传:倡导勤洗手、戴口罩等防护行为。

值得注意的是,各国防控启动时间存在显著差异,东亚国家如韩国和新加坡凭借早期检测和追踪系统,在2月便有效控制了扩散;而部分欧美国家因犹豫不决,直到3月才采取行动,错过了最佳窗口期。

各国防控策略的差异化与演变

随着疫情发展,防控策略逐渐从“遏制”转向“缓解”,2020年下半年,多国面临经济压力与公共卫生的平衡难题,开始试行“与病毒共存”的模式,瑞典始终未实行严格封锁,依靠群体免疫理念;而中国坚持“动态清零”,通过快速封控和全员检测扑灭局部疫情。

疫苗的研发与应用进一步改变了防控格局,2020年12月,多款疫苗获批紧急使用,欧美国家率先启动大规模接种,2021年,变异毒株(如德尔塔、奥密克戎)的出现,使得防控重点转向加强针接种和医疗资源储备。

经验教训与未来展望

回溯疫情防空的时间线,我们得到几点关键启示:

- 早期响应至关重要:防控延迟会导致指数级传播,加大控制难度。

- 全球协作是核心:疫情无国界,信息共享与资源调配需跨国合作。

- 科技与政策结合:大数据追踪、疫苗研发等创新手段提升了防控效率。

疫情防空并非始于某一刻,而是一个逐步升级的过程,从武汉封城到全球大流行宣言,再到疫苗普及,人类在抗击新冠疫情中展现了韧性与智慧,构建更强大的公共卫生体系、加强全球监测网络,将是应对新发传染病的重中之重。

参考文献

- 世界卫生组织(WHO). 新冠疫情时间线报告.

- 《柳叶刀》. 2020-2022年全球疫情防控研究综述.

- 各国政府公共卫生部门公开数据.

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏