当我们试图以“疫情是什么时候放假”为线索,去回溯那段并不遥远的历史时,会发现一个奇特的现象:这个问题本身,已经失去了一个标准答案,它不再是一个简单的日期查询,而是演变成了一场关于集体记忆、个体体验与国家叙事交织的复杂时间解码,疫情下的“假期”,早已超越了传统节假日的范畴,它是一系列紧急状态下的“暂停键”,是生活节奏被强行打断的“休止符”,其开始与结束的界限,在不同地域、不同行业、乃至不同个体的感知中,呈现出斑驳陆离的图景。

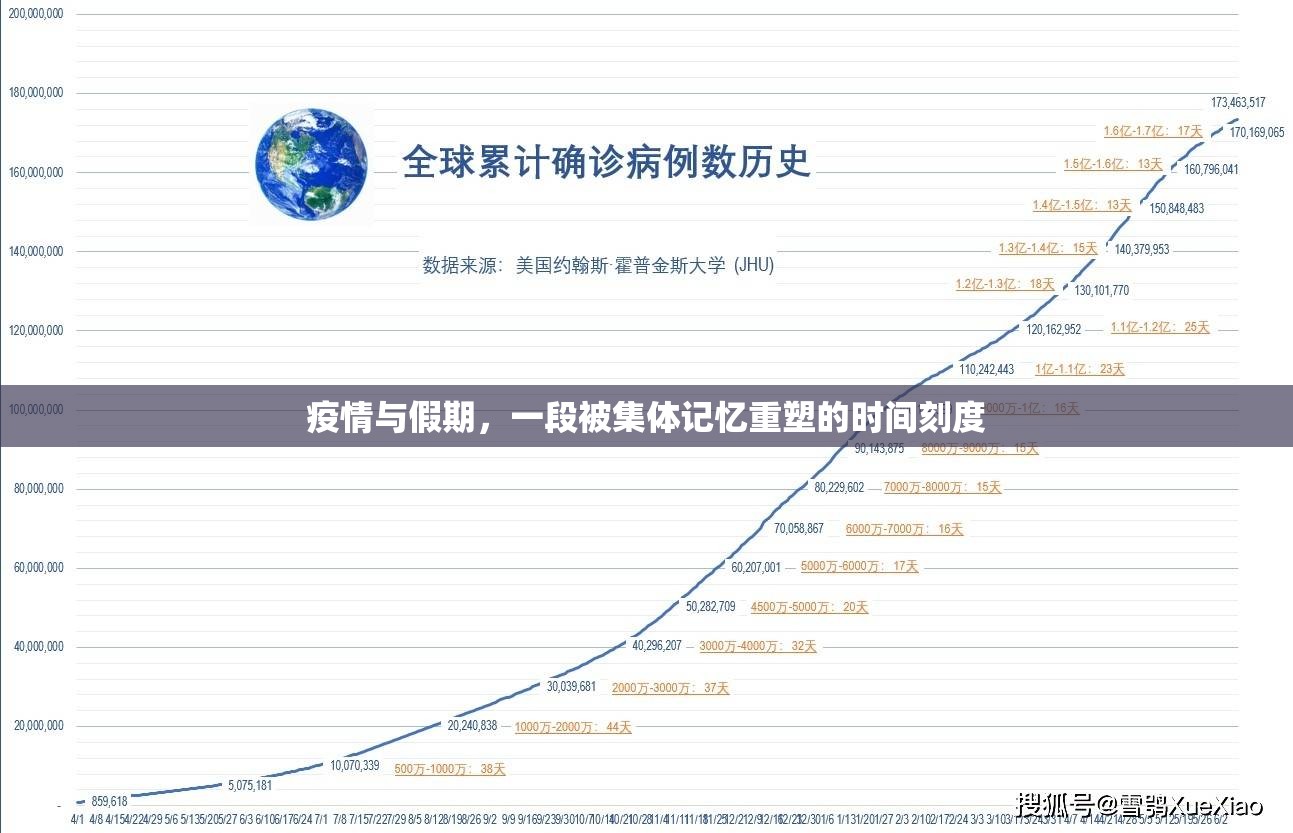

若要为这场全球性的大放假寻找一个公认的起点,2020年的春节无疑是一个无法绕开的巨大时间坐标,对于绝大多数中国人而言,那个农历新年假期,以一种前所未有的方式被延长和重塑,记忆的指针清晰地指向2020年1月23日,武汉这座千万级人口的城市宣布“封城”,如同一块投入平静湖面的巨石,涟漪迅速波及全国,原定于1月30日左右结束的春节假期,被骤然拉长,国务院办公厅发布通知,延长2020年春节假期至2月2日,而全国各地,根据疫情的严重程度,复工复学时间被一再推迟,湖北等重点地区,这个“假期”更是漫长到以月为单位计算,如果问“疫情是什么时候开始大规模放假的”,答案无疑是那个被恐慌、不确定性以及全民居家隔离所定义的2020年春节。

这个起点之后,“放假”的状态呈现出一种断断续续、地域轮动的复杂模式,它不再是统一的国家法定假期,而是一系列根据疫情发展动态调整的“非常规假期”,2020年春季,全国大中小学经历了“史上最长寒假”,开学日期从二月推到三月,再到四月、五月……线上教学成为常态,家变成了教室和办公室,对于许多白领而言,“居家办公”成为一种新的工作模式,这模糊了工作与休假的边界,是一种“非假期的放假”——身体被限制在私人空间,但工作职责通过网络持续延伸。

进入2021年与2022年,随着“动态清零”总方针的深入贯彻,“疫情放假”更多地体现为局部的、突发性的暂停,一个城市出现零星或聚集性疫情,可能意味着某个区、甚至整个城市进入静态管理,工厂停产、商铺歇业、学生再度回家上网课,对于身处其中的人们来说,他们的“疫情假期”始于社区封闭通知贴出的那一刻,结束于解封通告的发布,西安、上海、广州、郑州……无数城市都曾经历过这样的“轮休”,此时的“放假”,充满了被动与不确定性,它不再是放松与欢愉,而是与核酸检测、物资采购、焦虑等待紧密相连。

直到2022年12月,中国疫情防控进入新阶段,随着“新十条”措施的出台,严格的封控和大规模的核酸筛查成为历史,表面上看,由疫情防控政策强制赋予的“假期”结束了,但紧随其后的,是第一波大规模感染高峰的到来,这又催生了一种新的、“不得已而为之”的假期——因病休假,无数家庭、整个办公室的员工轮流发烧、咳嗽,社会面以一种特殊的方式再次“暂停”,这可以看作是疫情所引发的最后一次,也是最广泛的一次“非正式放假”。

当我们今天再来探讨“疫情是什么时候放假”这个问题时,会发现它没有一个单一的、确切的答案,它是一系列事件的集合:是2020年春节的全国性延长假期,是此后两年多里各地轮番上演的局部静默,是贯穿始终的线上教学与居家办公,也是政策转换期那场席卷全国的“病假潮”,这个“假期”的起止时间,刻录在每个亲历者的个人史中——可能是他第一次收到居家隔离通知的日期,可能是她的孩子最后一次上网课的日子,也可能是他本人从新冠感染中康复后重返岗位的那一刻。

疫情下的放假,是一段被压缩和扭曲的时空,它强行改变了社会运行的节奏,重塑了人们对工作、学习与生活的理解,追问“疫情是什么时候放假的”,本质上是在追问我们如何共同度过了一段充满挑战与变革的非凡岁月,那段日子里的每一次“放假”,都不仅仅是日历上的一个标记,更是国家应急管理体系、社会动员能力与个体坚韧精神的共同写照,是一代人无法磨灭的集体记忆坐标。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏