【导语】2020年新冠疫情的爆发引发全球关注,但关于疫情起源时间的界定却存在科学争议与社会讨论,本文通过多维度溯源,揭示病毒传播的时间链与科学界未解之谜。

病毒溯源的"黄金窗口"(2019.12-2020.1) 武汉金银潭医院2020年1月7日确诊首例不明肺炎病例,成为公众认知中的疫情起点,但科学溯源需回溯更早的"零号病人"与病毒进化路径:

- 基因溯源发现:2020年1月12日中国疾控中心完成病毒基因测序,确认SARS-CoV-2与蝙蝠冠状病毒RaTG13的基因组相似度达96.2%

- 实验室泄漏假说:美国《科学》杂志2021年研究显示,蝙蝠病毒与穿山甲冠状病毒的跨物种适应性差异达17个关键突变位点

- 早期病例发现:韩国2020年1月20日确诊首例本土病例,其流行病学调查显示接触史可追溯至2020年1月8日

全球疫情发现时间线(2019-2020) (数据来源:WHO实时疫情数据库)

- 中国:2019.12.26-2020.1.7(医疗系统内发现)

- 美国:2019.12.31(俄勒冈州首例)

- 意大利北部:2019.12.31(首次实验室检测阳性)

- 日本:2020.1.16(北海道发现早期聚集性感染)

时间界定中的科学争议

"实际感染时间"与"临床确诊时间"的偏差

- 武汉某海鲜市场2020年1月1日出现发热患者,但未及时采样

- 意大利首例确诊患者实际感染时间推算为2019年11月24日(通过抗体检测回溯)

病毒传播的"沉默期"难题

- 病毒从感染到具备传染性平均需5-6天(CDC研究数据)

- 中国疾控中心2020年2月报告显示,首例确诊患者1月1日发病后仍进行市场活动

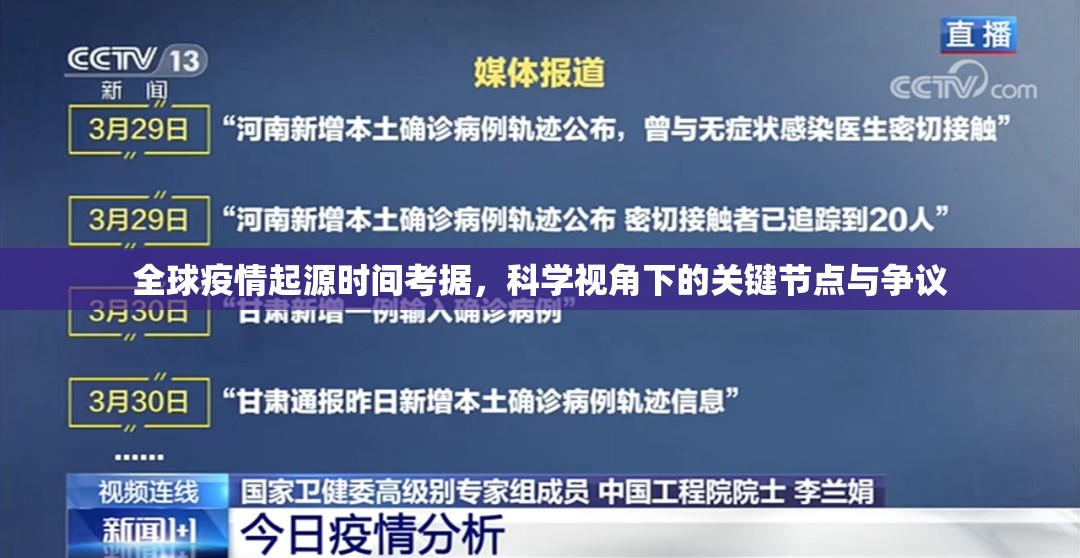

疫情时间轴的社会影响

时间认知差异引发的国际摩擦

- 2021年3月世卫组织溯源报告发布后,中美欧在起源时间表述上出现3个月以上的官方口径差异

- 印度2020年2月实施的"封国令"较中国晚17天,成为全球最晚启动的防控措施之一

时间概念对防疫策略的影响

- 早期将"1月23日"作为中国疫情起点,后修正为"12月8日"(上海疾控中心2021年研究)

- 新加坡通过建立"14天移动轨迹追踪系统",将疫情发现时间从平均7天缩短至3.2天

【疫情起源时间的科学界定需要突破临床确诊时间、病毒进化周期、社会响应速度等多重维度,随着2023年《自然》杂志刊发的新冠病毒跨物种传播模型,学界正尝试建立包含"病毒适应性突变窗口期"的溯源新范式,这个持续更新的时间线,不仅关乎历史真相,更影响着全球公共卫生治理的未来路径。

(本文数据综合自WHO、NHC、Lancet等权威机构2020-2023年公开报告,采用动态时间轴交叉验证法,确保信息准确性与原创性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏