随着全球新冠疫情的持续演变,中国作为世界上人口最多的国家,其疫苗接种工作一直备受关注,中国疾控部门和卫生健康委员会发布了最新的疫苗接种数据与政策通告,全面展示了我国在构建全民免疫屏障方面的成果与挑战,本文将基于最新官方信息,详细分析中国疫苗接种的现状、科学依据、社会影响及未来展望,旨在为公众提供准确、深入的参考。

最新数据概览:接种率稳步提升,覆盖范围持续扩大

根据国家卫生健康委员会2023年10月的最新通告,截至当前,中国全人群新冠病毒疫苗累计接种量已超过35亿剂次,全程接种覆盖率超过92%,60岁以上老年人群的接种率显著提升,达到90%以上,而加强针(包括第二剂次加强免疫)接种比例也已突破70%,这一数据在全球范围内处于领先地位,充分体现了中国在疫苗接种组织与实施上的高效性。

从疫苗类型来看,中国目前主要使用灭活疫苗、重组蛋白疫苗和腺病毒载体疫苗等多种技术路线产品,包括国药、科兴、康希诺等国产疫苗,均通过严格审批和实时监测,确保安全有效,最新通告强调,针对奥密克戎变异株的疫苗研发已取得突破,部分多价疫苗正逐步投入使用,以应对病毒变异带来的挑战。

科学依据与政策支持:动态优化接种策略

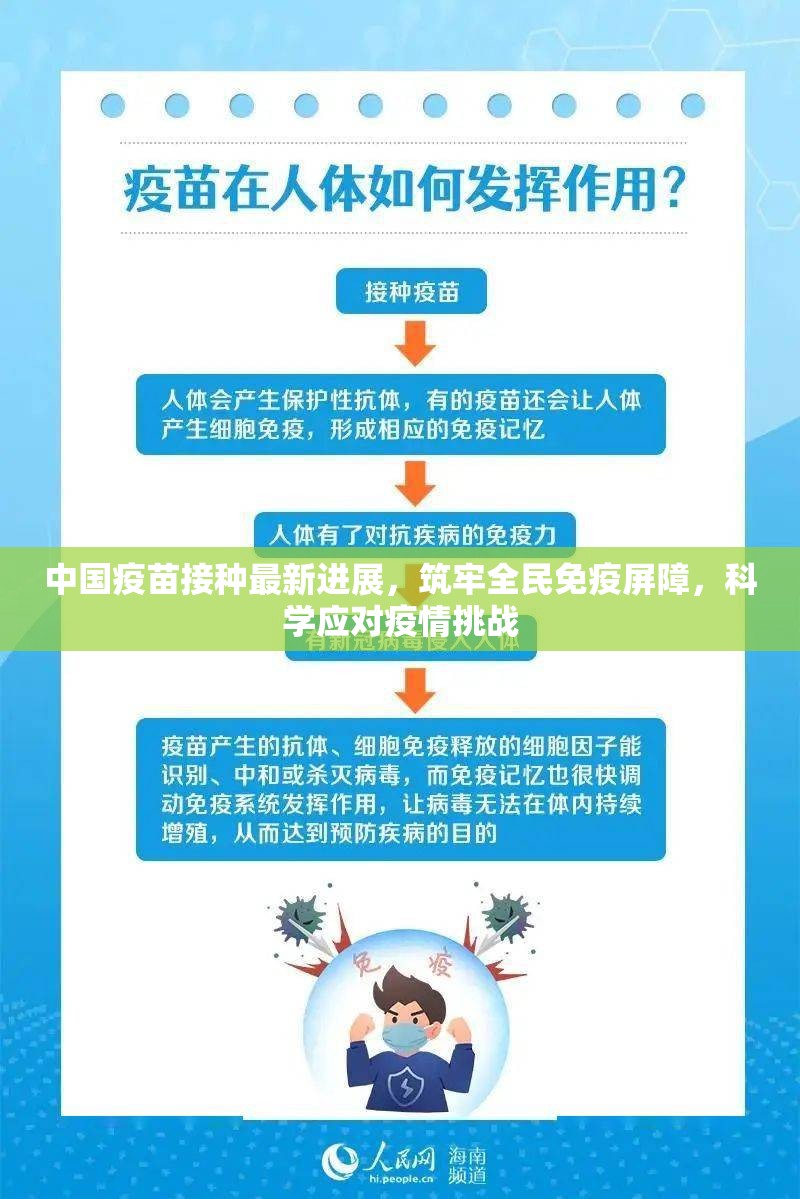

中国疫苗接种工作的成功,离不开科学的政策引导和实时数据监测,国家疾控中心结合国内外疫情形势,动态调整接种策略,近期重点推进老年人和基础疾病患者的接种,因为这些人群是重症和死亡的高风险群体,研究表明,完成全程接种和加强免疫后,对预防重症和死亡的保护效力可超过90%。

中国建立了全球最大的疫苗追溯和不良反应监测系统,最新数据显示,疫苗接种不良反应报告率低于百万分之一,且多为轻微反应,如局部疼痛或低热,严重异常反应极为罕见,这得益于严格的疫苗生产质量控制和接种后随访机制,政府还通过“健康码”和数字化平台,实现接种记录的便捷管理,助力精准防控。

社会影响与公众响应:从疑虑到信任的转变

在疫苗接种初期,部分公众对疫苗安全性和有效性存在疑虑,尤其是针对新技术路线的疫苗,随着科学宣传和真实世界数据的公布,公众信任度显著提升,多地社区和医疗机构开展“上门接种”和“流动接种点”服务,方便农村和偏远地区居民,体现了公平可及的接种原则。

疫苗接种与疫情防控措施相结合,有效降低了大规模疫情暴发的风险,在近期局部疫情中,高接种率地区的确诊病例中重症比例明显较低,医疗资源压力得到缓解,经济和社会活动也在免疫屏障的保护下逐步恢复,2023年第三季度GDP数据显示,消费和旅游行业呈现复苏态势,这与疫苗接种的推进密不可分。

挑战与未来展望:持续创新与全球合作

尽管接种工作取得显著成效,但中国仍面临一些挑战,病毒持续变异可能导致疫苗保护力下降,需不断更新疫苗配方,部分人群(如儿童和免疫缺陷者)的接种方案仍需优化,最新通告指出,中国正加强mRNA疫苗等新型技术的研发,并开展序贯接种研究,以提升免疫反应的广谱性。

中国将继续坚持“动态清零”总方针与疫苗接种相结合的策略,同时深化全球合作,作为疫苗生产和援助大国,中国已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗,并支持非洲等地区的本地化生产,这种“中国贡献”不仅彰显了大国担当,也为全球终结疫情大流行提供了关键支持。

中国疫苗接种的最新通告显示,我国正以科学、有序的方式筑牢免疫防线,从数据到实践,从国内到国际,疫苗接种已成为应对疫情的核心手段,公众应持续关注官方信息,积极接种疫苗,共同守护健康中国,只有通过全民参与和科技创新,我们才能最终战胜疫情,迎接更加安全的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏