2020年初以来,新冠疫情席卷全球,彻底改变了人类社会的运行方式,从最初的恐慌到如今的常态化管理,各国在应对疫情中的表现差异显著,形成了动态变化的“世界疫情最新排位”,这一排位不仅反映了国家的公共卫生能力,更揭示了经济韧性、科技水平和国际合作的重要性,截至2023年,全球累计确诊病例已超6.7亿,死亡病例逾680万,但不同地区的疫情态势呈现两极分化:部分国家通过高效防控实现稳定,而另一些地区仍深陷反复爆发的泥潭。

当前疫情排位的总体格局

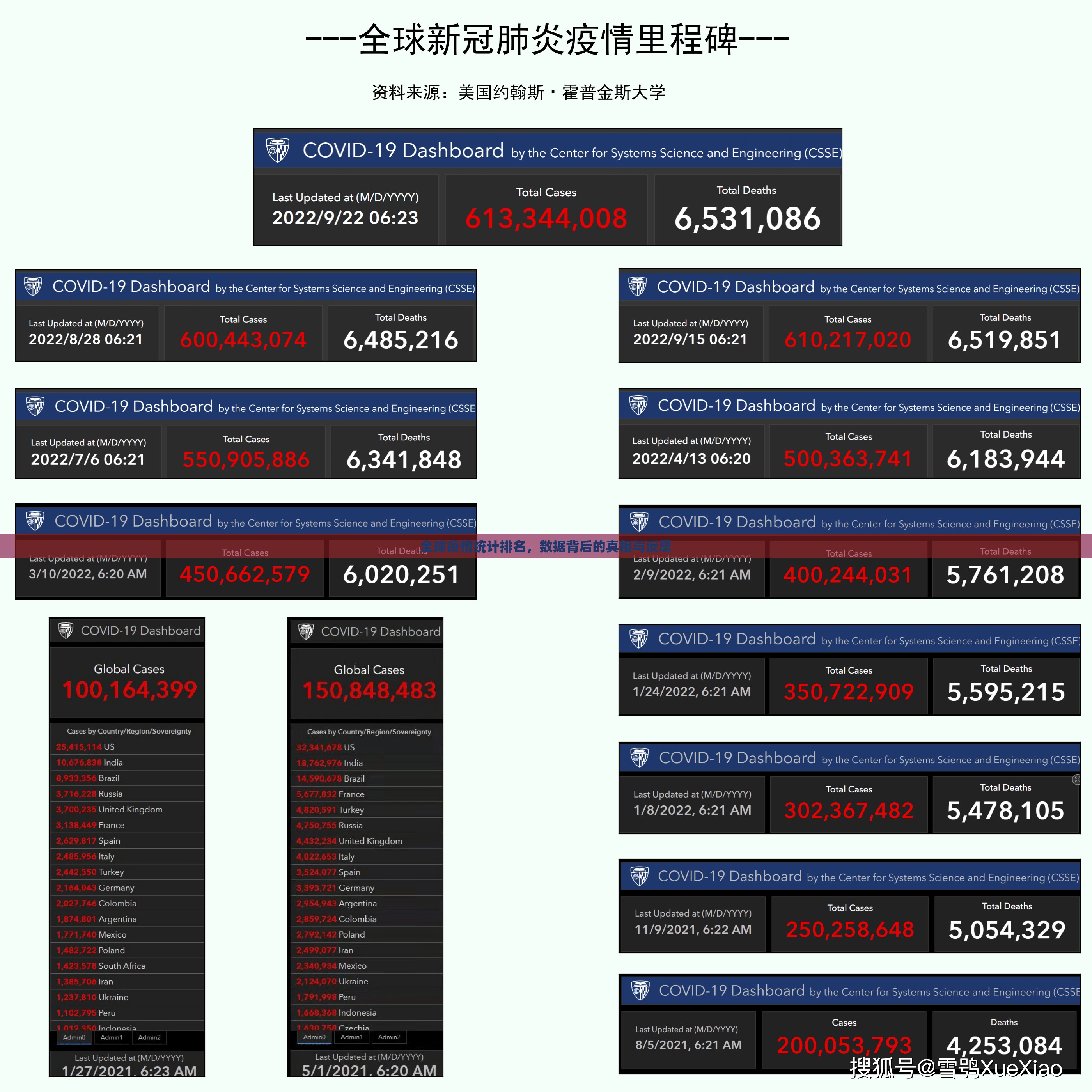

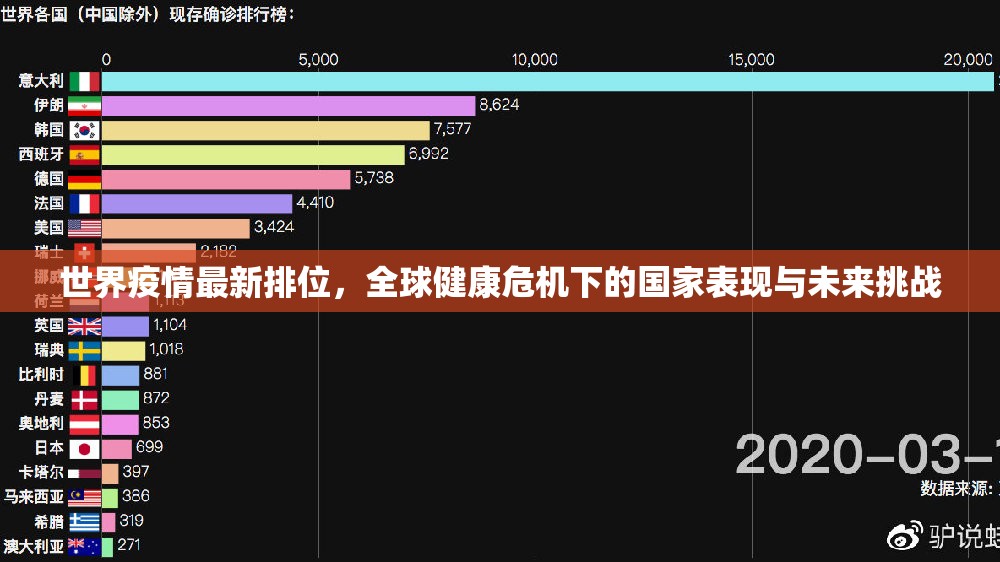

根据世界卫生组织(WHO)和约翰斯·霍普金斯大学的最新数据,全球疫情排位可从多个维度衡量,包括累计确诊病例、死亡率、疫苗接种率及变异株传播风险,在确诊病例总数上,美国、印度、法国、德国和巴西位居前列,其中美国以超1亿病例居首,印度则以约4400万例紧随其后,单看病例数不足以评估疫情严重性:死亡率排位显示,部分发达国家如英国和意大利因早期医疗挤兑而死亡率偏高,而印度、巴西等发展中国家则因医疗资源匮乏面临更严峻挑战,值得注意的是,非洲地区虽报告病例较少,但检测能力有限可能导致数据低估,实际疫情可能比排位显示的更复杂。

疫苗接种成为扭转排位的关键因素,截至2023年中,全球已接种超130亿剂疫苗,但分布极不均衡,阿联酋、葡萄牙和新加坡等国的全程接种率超90%,成功将重症和死亡控制在低位;而尼日利亚、海地等国的接种率不足10%,使其在排位中持续垫底,这种“免疫鸿沟”不仅加剧了健康不平等,还为新变异株的滋生埋下隐患,奥密克戎变异株在疫苗接种率低的非洲国家首次被发现,随后蔓延至全球,凸显了排位背后潜藏的国际风险。

影响排位的核心因素分析

国家在疫情排位中的位置,绝非偶然,而是多重因素交织的结果,公共卫生体系的基础能力决定应对效率,韩国和新加坡凭借发达的监测网络和快速响应机制,在排位中始终保持领先;相反,印度和印尼因医疗基础设施薄弱,在Delta变异株冲击下经历惨重损失,政府治理水平直接影响防控效果,中国通过“动态清零”政策在早期大幅降低病例数,尽管近期调整策略后排位有所波动,但总体死亡率维持全球低位;而美国的联邦制导致政策碎片化,各州排位差异显著,南方多州因防控松懈长期位居病例榜前列。

经济与科技实力同样塑造着排位格局,发达国家如德国和日本依靠资金与技术优势,快速推进疫苗研发和分发,使其在后期排位中逆势上升;低收入国家则依赖COVAX等国际项目,常陷入“疫苗延迟”的困境,社会文化因素不可忽视:巴西和南非等国民众对防控措施的遵从度较低,加剧了疫情传播,这些因素共同作用,使得疫情排位成为一国综合实力的缩影,而非单纯的卫生指标。

排位变化背后的国际博弈与教训

疫情排位的动态变化,折射出深层次的全球治理问题,疫苗民族主义与地缘竞争放大了排位差距,欧美国家大量囤积疫苗,导致非洲多国在排位中持续落后,这种“以邻为壑”的策略最终反噬全球——变异株的频发让所有国家承压,数据透明性成为排位可信度的关键,一些国家被指控瞒报病例,如朝鲜长期零报告却被质疑数据真实性,而坦桑尼亚在总统否认疫情后一度停止统计,使其排位失去参考价值。

从排位变迁中,国际社会应吸取两大教训:其一,单一国家的成功无法隔绝全球风险,未来需加强WHO等多边机制,建立公平的疫苗和药物分配体系;其二,排位指标应超越病例数,纳入医疗韧性、社会恢复力等维度,新西兰虽累计病例不高,但严格封锁对经济造成重创,其在“综合恢复排位”中反而居中。

未来展望:从排位竞争到全球共治

随着新冠疫情向地方性流行病转变,世界疫情排位的意义正在演变,它不再是恐慌的源头,而是各国反思与改进的契机,排位可能更关注长期影响:新冠后遗症对劳动人口的冲击、精神健康危机的蔓延,以及气候变化与疫情交织的新挑战。

国际社会需摒弃排位中的零和思维,转向合作共赢,WHO的“大流行条约”提议和全球卫生基金的建设,正是迈向共治的重要一步,对于个体国家而言,提升排位不能仅靠短期措施,而需投资公共卫生、推动疫苗技术转让、加强数据共享,正如世卫组织总干事谭德塞所言:“病毒不分国界,排位的高低终将归于尘土,唯有团结能引领人类走出阴霾。”

在全球化的今天,疫情排位如同一面镜子,照见每个国家的优势与短板,也映射出人类的脆弱与坚韧,当新一轮健康危机来袭,那些从排位中学到合作真谛的国家,才能真正守护人民福祉,屹立于不败之地。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏