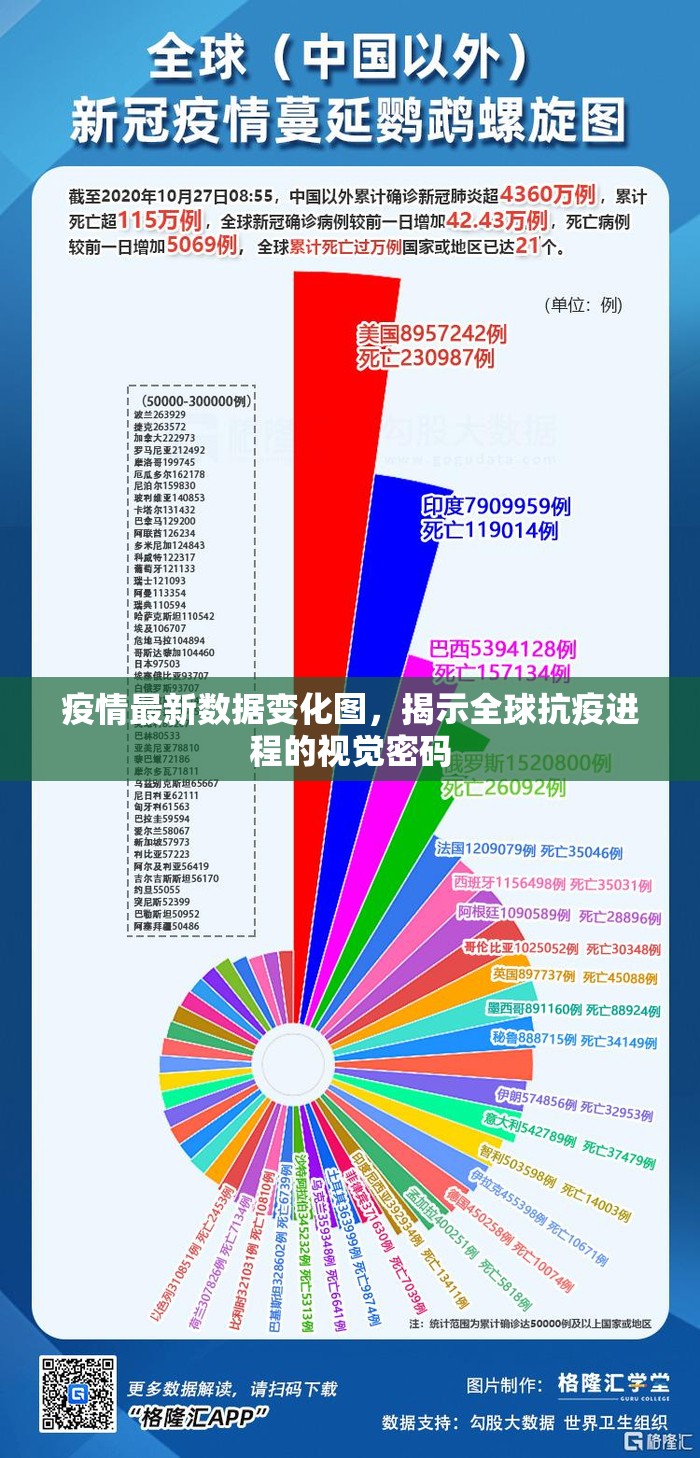

在当今这个信息爆炸的时代,“疫情最新数据实时更新”已经从一个简单的技术功能,演变为一个牵动亿万人心弦的社会现象,我们的手机屏幕上,滚动着全球确诊人数、本土新增病例、疫苗接种剂次、风险区域变动等一系列冰冷的数字,这些实时跳动的数据,如同一张动态的全球疫情地图,既是我们瞭望外部世界的窗口,也深刻地影响着我们的情绪、决策与生活节奏,在这股永不停歇的数据洪流中,我们如何保持清醒的头脑,既不麻木忽视,也不过度焦虑,从而真正发挥“实时更新”的积极价值,是一个值得深入探讨的课题。

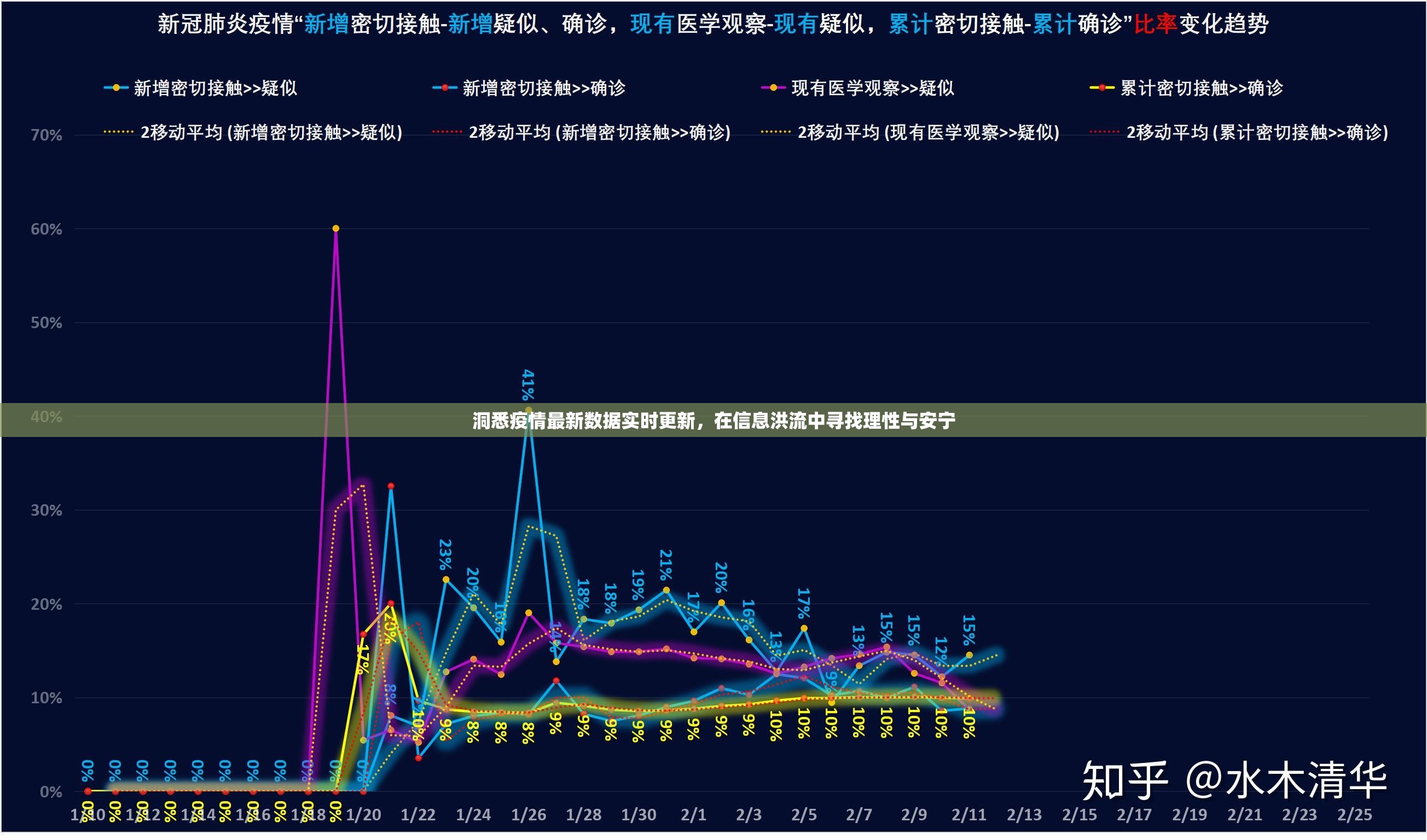

我们必须认识到,疫情数据的实时更新,其核心价值在于提供决策依据和风险预警,对于公共卫生管理部门而言,实时数据是绘制疫情传播链、评估防控措施效果、精准调配医疗资源的“指南针”,一个地区病例的突然增多,会立刻触发应急响应机制,流调溯源、区域管控、大规模核酸检测等措施得以迅速部署,将疫情扑灭在萌芽状态,对于普通公众而言,实时更新的风险区域列表、核酸检测点人流信息、附近药店的抗原试剂库存等,为我们规划出行、安排生活、做好个人防护提供了最直接的参考,这种基于数据的精准防控,相较于早期“一刀切”的粗放管理模式,无疑是巨大的进步,它力求在保障公共安全的同时,最大限度地减少对经济社会运行的影响。

凡事过犹不及,当“实时更新”与“全天候关注”画上等号时,其潜在的负面影响便开始显现,部分人陷入了“数据焦虑”的漩涡,频繁刷新疫情动态,对每一个数字的波动都感到紧张不安,确诊人数的上升引发恐慌,死亡病例的增加带来悲伤,即便是数据的下降,也可能伴随着对“是否准确”、“是否反弹”的怀疑,这种持续的精神内耗,无形中构成了另一种“次生灾害”,社交媒体上,碎片化、未经核实的信息甚至谣言,常常与官方数据混杂在一起,进一步加剧了公众的困惑与恐慌,实时数据本应服务于我们,但过度沉迷其中,我们反而成了数据的奴隶,被其牵动着情绪,消耗着心力。

我们应当如何与“疫情最新数据实时更新”和谐共处,善用其利而规避其弊呢?

第一,信源为王,回归权威,在纷繁复杂的信息环境中,主动选择并信赖官方和权威科学机构发布的数据与解读,如国家卫健委、中国疾控中心以及各大主流媒体的官方平台,避免被小道消息和情绪化的自媒体文章带偏方向,确保我们所获取的信息是准确、全面的。

第二,保持距离,设定“信息斋戒期”,无需每分钟都紧盯数据变化,可以设定固定的时间段(如早晚各一次)浏览官方疫情通报,了解整体趋势即可,避免在睡前过度关注疫情信息,以免影响睡眠质量,将节省下来的时间和精力,投入到具体的工作、学习、陪伴家人或培养个人兴趣爱好中去,重建生活的掌控感。

第三,培养数据素养,理解数字背后的含义,学习基础的科学和统计学知识,帮助我们更理性地看待数据,理解“确诊病例”与“无症状感染者”的区别,明白“病死率”与“感染率”的不同,关注“重症率”和医疗资源的承压情况,而非仅仅盯着总确诊数,当我们能够穿透数字本身,理解其背后的流行病学意义和公共卫生应对逻辑时,恐慌自然会减少,理性则会增强。

第四,从关注数据到聚焦行动,将注意力从对宏观数据的担忧,转移到个人可以落实的微观行动上,坚持科学佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手、积极接种疫苗、遵守当地的防疫规定,这些切实有效的防护行为,远比空泛的焦虑更能带给我们安全感,在保障自身安全的前提下,对身处风险地区的亲友给予更多的关心与支持,参与社区志愿服务,这种积极的连接与互助,能够有效对抗因数据带来的孤立与无力感。

“疫情最新数据实时更新”是一把双刃剑,它既是现代科技赋予我们应对危机的有力工具,也考验着整个社会的理性与韧性,在未来的日子里,疫情或许还会有波动,数据仍将不断刷新,但比数据更重要的是,我们如何在其中保持内心的平静与明澈,既不掉以轻心,也不惶惶不可终日,通过建立健康的信息消费习惯,提升个人科学素养,并将关注点转化为积极的防护行动,我们才能真正驾驭这股信息洪流,让“实时更新”的数据,成为守护健康与安宁的灯塔,而非制造恐慌与焦虑的源头,我们战胜的不仅是病毒本身,还有在信息迷雾中迷失的自我。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏