当“疫情最新数据地图”成为中国公众日常关注的焦点,那不断跳动的数字、深浅不一的色块,早已超越了一张简单图表的功能,它是一面镜子,映照出两年多来我们共同经历的惊心动魄与坚韧不拔;它是一份晴雨表,实时度量着社会机体的健康与活力;它更是一幅宏大的时空叙事图,记录着一个国家在极限压力下的应对、探索与演进。

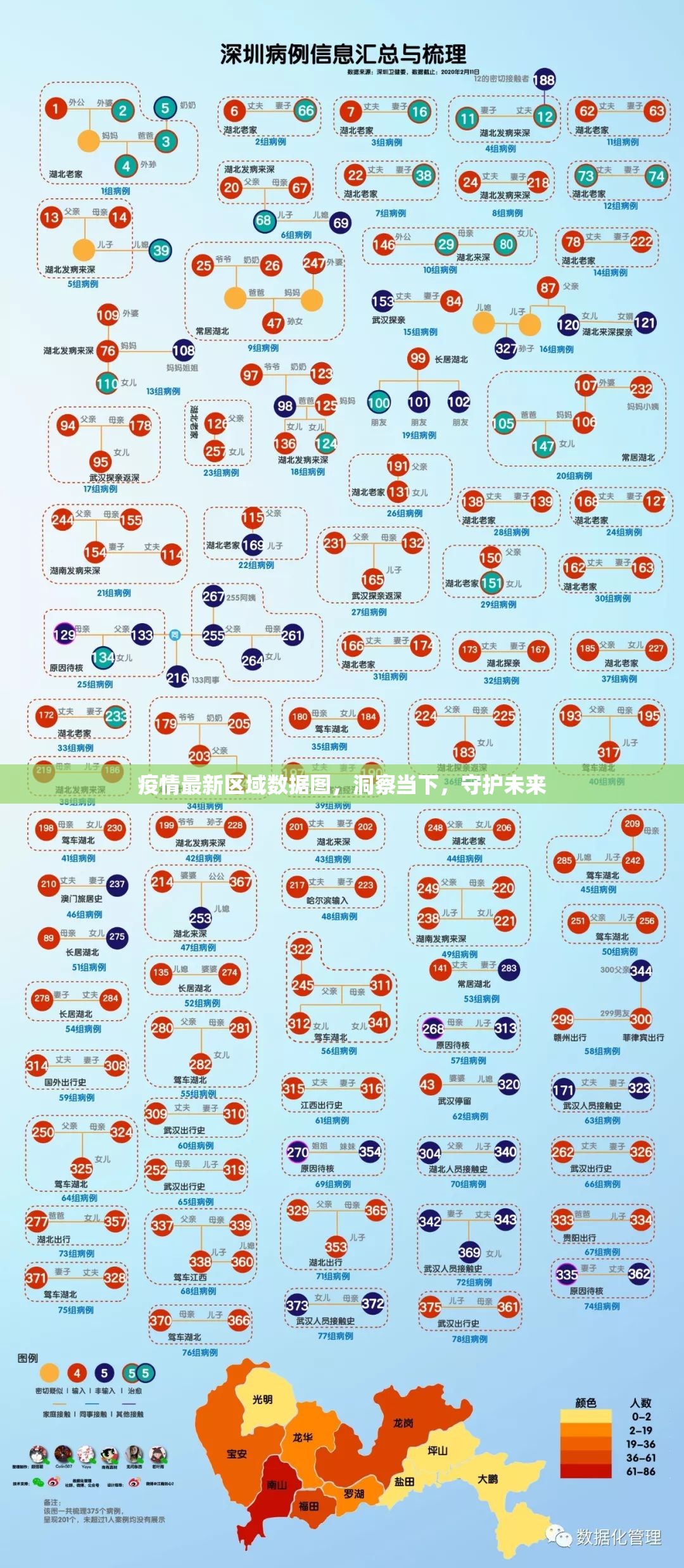

这张数据地图,首先是一幅“全国态势全景图”,打开任何一款主流的疫情数据平台,中国的版图以省、市甚至区县为单位,被赋予了不同的颜色——从象征低风险的绿色,到中风险的黄色,再到代表高风险的深红色,每一天,甚至每一小时,全国新增确诊、无症状感染者、现有重症、累计治愈与死亡等关键数据,被高度凝练地呈现在这张地图上,它曾经被武汉、湖北的深红所笼罩,牵动着亿万人的心;它也曾在多个城市轮流亮起“警示灯”,如西安、上海、广州、吉林……每一次区域性的颜色加深,都意味着一场局部战役的打响,这张地图,将抽象而庞大的疫情信息视觉化、空间化,让公众能够直观地把握疫情的宏观分布与扩散趋势,从而调整自身行为,配合整体防控。

这张地图的价值远不止于呈现结果,其更深层次的意义在于驱动了一场“精准防控的微观革命”,数据的颗粒度不断细化,从省级到市级,再到以街道、小区甚至楼栋为单位的“封控区、管控区、防范区”的精准划分,这背后,是“动态清零”总方针下,对极高效率流调溯源、大规模核酸检测、风险人员排查与隔离管控能力的极致要求,数据地图上的每一个微小色块的变动,都对应着基层工作者、疾控人员、社区志愿者海量的、不眠不休的努力,它不再是早期那种“一刀切”式封城的粗放管理,而是试图以最小的社会成本、最精准的“手术刀”式干预,将疫情扑灭在萌芽状态,守住不发生规模性反弹的底线,这张地图,因而成为了指挥决策的“沙盘”和资源调度的“导航”,推动着中国抗疫策略从应急围堵向科学精准的持续进化。

这张不断刷新的地图,也深刻塑造了公众的“集体感知与日常生活节奏”,人们习惯于在出行前查看目的地的颜色,那决定了行程码是否会“带星”,是否需要准备48小时或24小时的核酸阴性证明,一个城市地图上颜色的突然变化,可能意味着部分区域的静态管理、线上教学的启动、生活物资采购方式的临时改变,它编织了一张无形的“行为规范之网”,将戴口罩、扫码、测温、核酸常态化等防疫举措,内化为一种新的生活自觉,数据地图上的波动,与个体生活中的不确定性紧密相连,它带来了焦虑与不便,也培养了我们对公共卫生事件前所未有的敏感度和责任感。

展望未来,这张疫情最新数据地图的使命,仍在动态书写中,随着奥密克戎变异株传播力更强、致病力相对减弱的特点,以及疫苗接种率的普遍提高,中国的防控政策也在因时因势不断优化调整,数据地图所反映的,不再仅仅是病例数的简单叠加,更是对医疗资源承压能力、重点人群保护效果、社会经济运行保障水平的综合考验,它提醒我们,抗疫是一场漫长的耐力跑,而非短暂的冲刺,最终的胜利,不仅在于病例数字的“清零”,更在于如何在守护人民生命健康与保障社会经济发展之间,找到那个动态的最佳平衡点。

当我们每日凝视那张疫情最新数据地图时,我们看到的不仅是冷冰冰的数字与色块,我们看到的是无数个体的坚守与奉献,是一个庞大国家治理体系的应激与调试,是科学精神与人文关怀在非常时期的交织碰撞,这张地图,终将成为历史档案中厚重的一页,而它所记录下的,关于勇气、智慧、牺牲与成长的每一个细节,都值得我们铭记与深思。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏