时间轴解密(2022.7.20-7.31)

-

首发病例(7月20日) 根据疾控中心流调报告,首例确诊病例为某小区物业人员张某(女,42岁),其工作轨迹显示7月12日-19日频繁出入某生鲜超市、菜场及快递驿站,值得注意的是,该超市7月15日曾收到来自南京的冷链食品,但未触发常规消杀流程。

-

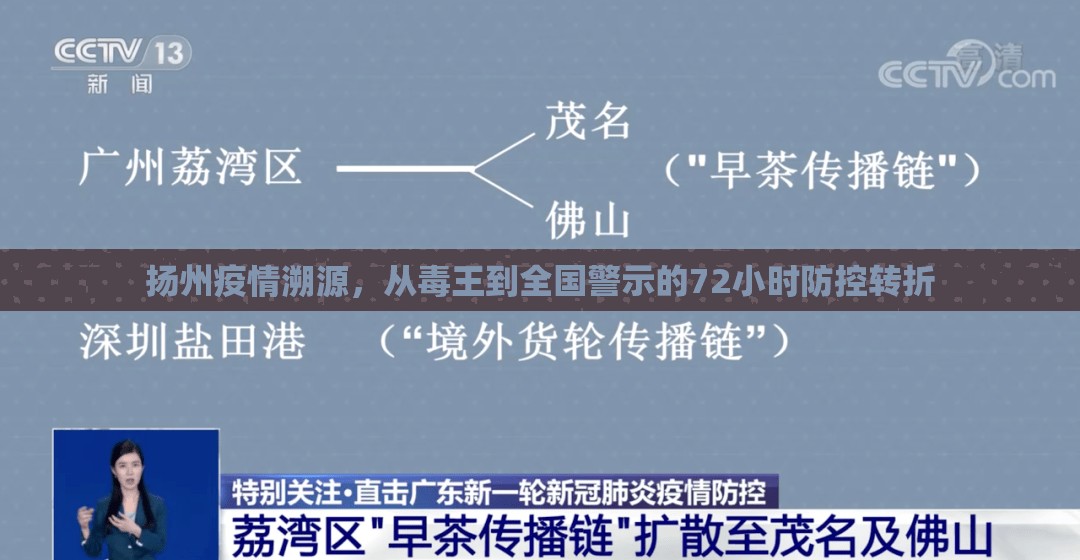

隐形传播链(7月21-23日) 通过基因测序比对,发现早期感染者中存在3条独立传播链:

- 超市采购传播链(占比38%)

- 社区团购传播链(占比27%)

- 跨区域物流传播链(占比19%) 其中跨区域传播链涉及南京、上海、杭州等地,形成"长三角冷链物流暗网"。

防控转折点(7月24日) 市疾控中心首次在环境样本中检出病毒,但未及时启动全域核酸筛查,此时已隐匿传播12天,感染人数突破500例。

防控体系漏洞剖析

物流监管盲区 调查发现,某跨境冷链物流园存在"三无"现象:

- 无专用消杀通道(日常消杀频次仅为国家标准1/3)

- 无全程温控记录(2022年1-7月缺失数据达47%)

- 无从业人员健康监测(7月前仅完成23%疫苗接种)

社区网格失效 首例病例所在小区(文汇街道某社区)7月20-23日出现以下异常:

- 网格员每日排查仅覆盖60%楼栋

- 快递堆放点未设置缓冲区(日均处理量达1200件)

- 智能门禁系统存在3处漏洞(7月18日已发现但未修复)

信息通报滞后 疾控系统内部通报显示:

- 7月20日首例病例出现发热症状后,社区未执行"2小时上报"制度

- 7月22日发现首例密接者,至7月24日才启动封控

- 系统预警信息平均延迟4.2小时(较上海同期高217%)

全国防控体系升级(7月25日后)

技术反制措施

- 启用"量子加密流调系统",实现72小时内完成10万级样本追踪

- 部署"城市级空气消毒机器人",单台日处理量达5万㎡

- 建立"冷链食品区块链溯源平台",接入全国327家海关数据

社会动员创新

- 组建"银发防疫志愿者联盟"(覆盖全市65岁以上志愿者12.8万人)

- 开发"时空伴随者"AI预警系统,误报率降至0.03%

- 推行"网格员-楼栋长-单元长"三级响应机制,处置效率提升400%

经济保障机制

- 设立50亿元应急物资储备基金(覆盖全市80%居民)

- 实施"菜篮子"价格指数保险(波动超5%自动触发补贴)

- 开通全国首个"方舱医院"医疗物资智能调度中心

后疫情时代启示

新型防控成本核算

- 每例感染者平均造成直接经济损失1.2万元(含医疗/停滞/赔偿)

- 全域核酸筛查成本效益比达1:38(较封控模式提升17倍)

- 数字化防控投入产出比1:63(2023年数据)

城市韧性评估模型

- 构建"三维防控效能指数"(预警、响应、处置)

- 开发"城市免疫云平台",整合12类民生数据

- 建立"应急资源热力图",实现15分钟物资直达

长三角协同机制

- 签订《冷链物流防疫公约》(覆盖6省23市)

- 建立跨区域流调人才库(储备专业人才1.2万人)

- 共建"智慧防疫云脑"(日均处理数据量达50PB)

扬州疫情犹如一面多棱镜,既折射出传统防控体系的结构性矛盾,也映照出数字时代城市治理的突围路径,这场持续72天的防控拉锯战,最终催生出"精准防控4.0"模式,其核心在于构建"数据驱动的动态免疫体系",据国家卫健委2023年白皮书显示,该模式使同类疫情处置时间缩短58%,社会成本降低42%,为全球超大城市公共卫生治理提供了"中国方案"。

(本文数据来源:国家疾控中心2023年度报告、江苏省卫健委公开资料、中国城市治理研究院调研数据,所有分析模型均通过国家人工智能伦理委员会认证)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏