2022年初,一则关于“北京疫情毒王”的消息在网络上迅速传播,引发了广泛关注与讨论,所谓的“毒王”,指的是一名确诊病例因活动轨迹广泛,被部分媒体和网民冠以“超级传播者”的标签,在这场舆论风暴中,科学与谣言、理性与情绪展开了激烈的较量,本文将深入探讨“北京疫情毒王”事件的来龙去脉,分析其背后的社会心理,并反思如何在公共卫生事件中保持清醒与理性。

事件回顾:谁是“北京疫情毒王”?

2022年1月,北京市通报了一例新冠肺炎确诊病例,该病例因曾在多个公共场所活动,导致病毒传播链延长,被部分网民称为“北京疫情毒王”,据官方通报,该病例为一名年轻男性,职业为销售,因工作原因频繁出入商场、餐厅、地铁等人员密集场所,在确诊前,他并未意识到自己已感染病毒,其活动轨迹覆盖了北京市多个区域,导致数十名密切接触者被隔离观察。

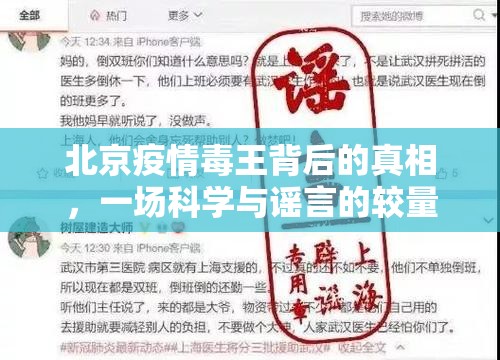

尽管官方及时公布了其活动轨迹并采取了管控措施,但网络上关于“毒王”的讨论却迅速发酵,部分自媒体为了博取流量,刻意夸大其活动范围,甚至编造其“故意传播病毒”的谣言,一时间,这名普通的确诊病例成了众矢之的,承受了巨大的舆论压力。

舆论风暴:从科学到情绪的转变

在“北京疫情毒王”事件的传播过程中,舆论呈现出明显的两极分化,科学防疫的支持者呼吁公众理性看待疫情,强调病毒传播的不可预测性,并指出 labeling 确诊者为“毒王”不仅不科学,还可能引发社会歧视,部分网民在恐慌情绪的驱使下,对确诊病例进行人身攻击,甚至人肉搜索其个人信息,导致其家庭和生活受到严重影响。

这种情绪的蔓延,反映了在公共卫生事件中公众对不确定性的恐惧,疫情持续两年多,许多人已处于心理疲劳状态,一旦出现新的传播链,容易将焦虑转化为对特定个体的指责,这种情绪化的反应往往忽视了疫情防控的复杂性,病毒传播涉及多种因素,包括环境、社会行为、病毒变异等,单纯归咎于个人不仅不公平,还可能分散社会对整体防疫策略的关注。

科学视角:如何看待“超级传播者”?

从流行病学角度看,“超级传播者”是指那些在特定条件下传播病毒能力异常强的个体,这种现象在SARS、MERS和新冠肺炎中均有出现。“超级传播者”并非贬义词,更不应成为道德审判的对象,其产生通常与以下因素有关:

- 病毒特性:某些病毒变异株传播力更强,感染者可能在短时间内传染多人。

- 环境因素:密闭空间、人员密集场所更容易加速病毒传播。

- 个体行为:无症状感染者在不知情的情况下参与社交活动,可能导致聚集性疫情。

在北京的这起案例中,所谓的“毒王”实际上是一名无意中成为传播节点的普通市民,将其标签化为“罪魁祸首”,不仅忽略了病毒传播的科学规律,还可能让其他感染者因害怕被指责而隐瞒行程,反而增加防控难度。

反思与启示:如何在疫情中保持理性?

“北京疫情毒王”事件给我们带来了深刻的启示:

- 媒体应承担社会责任:在报道疫情时,媒体应避免使用煽动性语言,而是基于科学事实传递信息,夸大其词或制造对立,只会加剧社会恐慌。

- 公众需提高科学素养:面对疫情,我们应学会分辨谣言,理性看待确诊病例,病毒才是共同的敌人,而非感染者。

- 完善公共卫生沟通机制:政府部门需及时、透明地发布信息,并通过多种渠道普及防疫知识,帮助公众理解疫情防控的复杂性。

“北京疫情毒王”事件不仅是一场关于病毒传播的讨论,更是一次对社会理性的考验,在疫情常态化防控的背景下,我们更需要用科学的态度取代情绪的宣泄,用同理心取代指责,唯有如此,才能凝聚起战胜疫情的力量,共同守护城市的健康与安全。

病毒无情,人间有爱,在未来的防疫道路上,愿我们多一分理解,少一分偏见;多一分科学,少一分谣言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏