“中国的疫情什么时候开始的?”这是一个看似简单,却牵涉到科学溯源、公共卫生记录、社会认知和国际政治等多个层面的复杂问题,要回答它,我们不能仅满足于一个孤立的日期,而应将其置于一段动态发展的历史进程中,进行一次审慎的回望与梳理。

官方首次确认与公众认知的起点:2019年12月

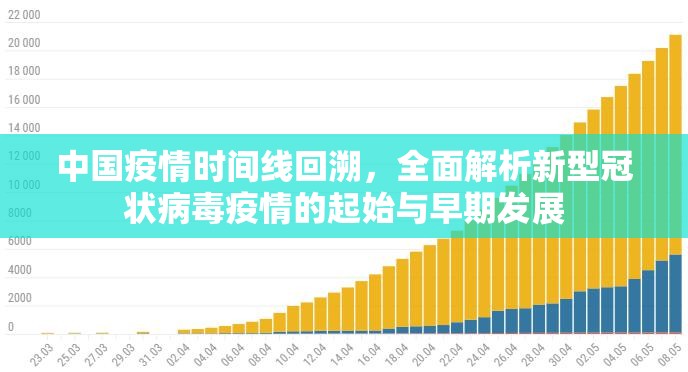

对于中国社会大众而言,新冠疫情的“起点”清晰地定格在2019年12月底。

- 关键事件: 2019年12月31日,中国向世界卫生组织(WHO)通报了在湖北省武汉市发现的一系列“不明原因肺炎”病例,这被视为疫情公开化的标志性事件,在此之前,武汉市卫健委于12月27日首次接到相关病例报告,由湖北省中西医结合医院医生张继先上报。

- 追溯性发现: 随后的回顾性流行病学调查和科学研究将最早出现症状的病例(即“指示病例”)的时间点前推至2019年12月8日左右,在学术和官方叙事中,常将“2019年12月上旬”作为疫情在武汉开始出现社区传播的参考时间。

从公共卫生事件的角度看,中国新冠疫情的开始时间被广泛认定为2019年12月,武汉市金银潭医院收治首批患者的记录,成为了这场席卷全球的危机在中国境内的最初注脚。

科学溯源的努力与病毒更早存在的可能性

“开始”并不意味着“起源”,科学溯源工作揭示,病毒可能在更早的时间点就已经在人群中低水平地、未被察觉地传播。

- 世卫组织-中国联合研究报告: 2021年发布的相关报告指出,通过对早期病例的血清学存档样本进行检测,发现了一些早于2019年12月的抗体阳性样本,但其数量极少且需要进一步验证,这表明病毒可能存在一个“隐性传播期”。

- 多国废水与血液样本研究: 全球多国的科学家在其本国的2019年下半年的废水样本或保存的血液样本中发现了新冠病毒的踪迹,这些发现虽然不能直接证明病毒在中国的更早存在,但共同指向一个可能性:新冠病毒在全球范围内的出现和传播时间可能比已知的要早。

对于“疫情什么时候开始”的追问,科学界的回答是开放且谨慎的:有迹象表明病毒在2019年12月之前可能已在局部地区存在,但大规模、被明确识别的疫情爆发,仍以武汉2019年12月的聚集性病例为标志。

时间起点的多维解读:不同层面的“开始”

除了生物学意义上的开始,我们还可以从其他维度理解这个“起点”:

- 信息通报的起点: 2019年12月31日,是中国首次向国际社会正式通报疫情的日期,这是全球协同抗疫的信息起点。

- 防控响应的起点: 2020年1月20日,国家卫健委发布公告,将新冠肺炎纳入法定传染病乙类管理,采取甲类传染病的预防、控制措施,1月23日,武汉“封城”,标志着中国进入史无前例的强力防控阶段,这是中国抗疫行动的“制度起点”。

- 社会生活的转折点: 2020年春节前后,随着疫情扩散和防控措施升级,中国人的日常生活、工作方式、节日习俗发生了根本性改变,这是社会集体记忆中的“生活起点”。

从追问起点到反思历程:比“何时”更重要的是“如何”

过度纠结于一个精确到某月某日的“零号病人”或“绝对起点”,在科学上极具挑战,在现实中也可能陷入无谓的争论,相比之下,从这场疫情中汲取的经验与教训更为宝贵。

- 早期预警系统的重要性: 疫情凸显了建立更敏感、更高效的传染病监测与直报系统的极端重要性,确保异常信号能被第一时间捕捉和响应。

- 信息公开与透明的价值: 及时、准确、透明的信息发布是赢得公众信任、有效组织社会力量的基础。

- 全球合作的不可或缺: 病毒无国界,疫情的最终解决依赖于全球在病毒溯源、疫苗研发、治疗方法和信息共享上的通力合作。

中国新冠疫情的“开始”是一个分层、渐进的过程,若以公共卫生事件为标尺,其起点明确在2019年12月的武汉,但科学的溯源工作提示我们,病毒的演化与传播可能是一个更早、更复杂的故事,当我们再次提出“中国的疫情什么时候开始的”这一问题时,其意义或许已不在于寻找一个唯一的答案,而在于引导我们全面、客观地回顾那段艰难岁月,反思从中的得失,并以此为基础,共同构建一个更具韧性的未来公共卫生体系,历史的真正价值,不仅在于记录起点,更在于照亮前路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏