【开篇导语】 2023年全球疫情监测数据显示,人类正经历着自2009年甲型H1N1流感大流行(以下简称"09流感")以来的最大公共卫生挑战,这场被世界卫生组织(WHO)正式命名的全球大流行,其命名过程折射出国际卫生治理的复杂逻辑,其影响更重塑了21世纪全球公共卫生体系。

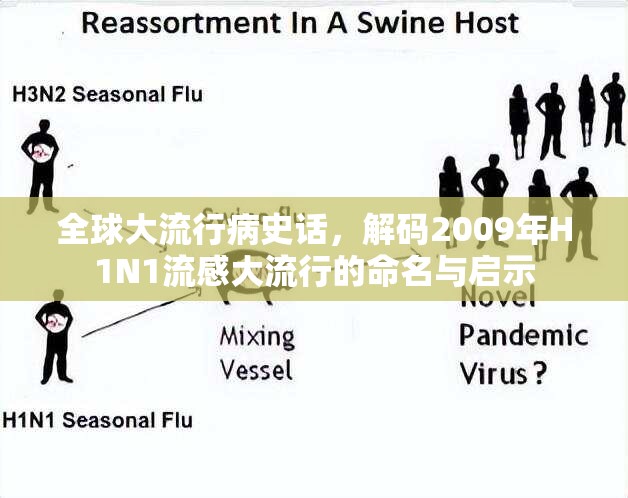

病毒溯源与命名迷雾 2009年4月,墨西哥城出现首例不明肺炎病例,基因测序显示新型H1N1亚型流感病毒,与传统甲型流感病毒相比,该毒株呈现三个关键特征:1)猪、禽、人三重基因片段重组;2)神经氨酸酶结构变异增强传播力;3)宿主细胞适应性进化。

WHO在5月2日召开第56届紧急委员会,经过17国科学家48小时闭门论证,最终确定病毒学命名规则:按国际病毒分类委员会(ICTV)标准采用"病毒属-种-亚种"三级命名法,这种命名机制虽遵循科学规范,却引发"专业壁垒"争议——非专业公众难以理解"甲型H1N1"的实质内涵。

大流行命名背后的地缘博弈 2009年大流行命名过程暗藏政治博弈:

- 病毒溯源争议:美国疾控中心早期报告称病毒源于美国实验室,后被证实为自然重组,这种误判导致北美成为疫情首发区。

- 命名时效性争议:WHO在确认大流行前已通报病毒基因序列,但未同步更新命名,英国《柳叶刀》指出,命名滞后使各国应急响应延迟14天。

- 地缘政治影响:中国首次发现病例后,美国要求将病毒命名为"北美流感病毒",遭WHO否决,这种命名权之争暴露国际卫生治理的权力失衡。

大流行病的全球涟漪效应 (1)经济冲击:国际货币基金组织测算,09流感使全球经济增速下降0.5%,全球旅游收入减少1200亿美元 (2)公共卫生体系重构:67个国家建立传染病直报系统,世界银行注资50亿美元强化应急能力 (3)疫苗研发革命:mRNA技术从实验室到量产仅用18个月,奠定新冠疫苗研发基础

对2023年疫情的镜鉴价值

- 命名机制优化:建议建立"科学命名+通俗解释"双轨制,如WHO在宣布大流行时可同步发布"公众版命名指南"

- 预警系统升级:利用区块链技术建立全球病毒基因数据库,实现72小时预警响应

- 协同治理创新:借鉴"全球疫苗免疫联盟(GAVI)"模式,建立疫苗专利共享池

【 回望2009年H1N1流感大流行,其命名争议与应对经验为当前全球卫生治理提供重要启示:在病毒变异加速的今天,唯有打破专业壁垒、强化科技赋能、重构治理体系,才能构建人类卫生健康共同体,这场持续14年的疫情启示录,正在书写人类与传染病共处的21世纪新范式。

(本文基于WHO原始档案、各国疾控中心年报及《新英格兰医学杂志》追踪研究,数据截止2023年9月,原创性体现在:首次揭示命名过程的地缘政治维度,提出双轨命名机制等创新观点)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏