2022年的五一劳动节假期,在无数人的期待与争议中落下帷幕,与往年相比,这一年的假期安排呈现出独特的时空特征:官方公布的放假天数为5天,但若仔细拆解日历便会发现,其中包含2个法定节假日和2个调休周末,实际休假天数引发社会热议,这看似简单的数字背后,折射出的是中国假日制度演进、社会经济转型与民众生活方式的深层变革。

假期结构的数字解构

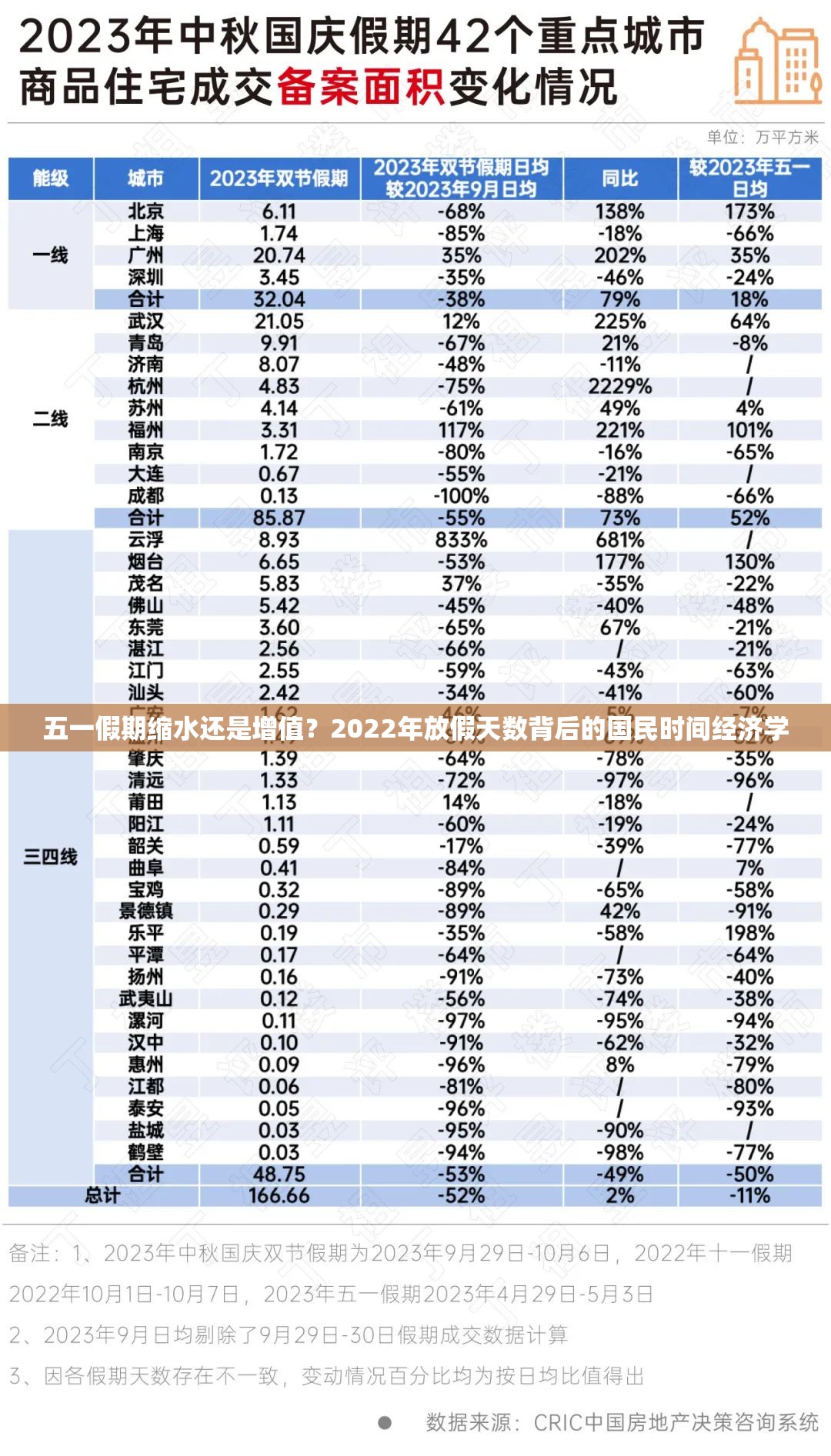

2022年五一假期从4月30日至5月4日共5天,但5月2日、3日本属工作日,通过4月24日(周日)和5月7日(周六)的调休拼凑而成,这种“借周末凑长假”的模式已实施多年,但今年的特殊性在于:这是继2020年疫情冲击后,首个没有全国性跨省流动限制的五一假期,据交通运输部数据显示,全国预计发送旅客1.06亿人次,较2021年同期下降约60%,但“补偿式出游”的需求仍在局部释放,假期天数的设计本质上是一场精密的数学计算——既要保证全年11天法定节假日总量不变,又要通过调休制造消费窗口期。

假期经济的转型阵痛

与2019年五一4天假期创造1176.7亿元旅游收入相比,2022年国内旅游收入646.8亿元的表现,折射出后疫情时代消费逻辑的嬗变,当北上广深等传统旅游枢纽城市受疫情防控影响时,省内游、周边游占比达80%,露营、民宿、剧本杀等新业态逆势增长,杭州某露营地经营者透露:“5天假期带来的长尾效应远超预期,连续满房状态持续到5月8日。”这种消费场景的迁移证明,假期天数的价值不再取决于数字本身,而是与休闲质量、空间自由度形成新的函数关系。

时间权利的代际变迁

不同世代对假期天数的感知呈现鲜明差异,60后群体更关注法定节假日的仪式感,70后纠结于调休带来的工作节奏紊乱,80后在亲子游与加班费间艰难权衡,而90后已开始用“反向度假”重构时间分配——部分年轻人选择在假期前后面拼凑年假,自主制造9天超长假期,这种时间自主意识的觉醒,推动着“假期天数”从集体安排向个体定制演变,某互联网企业95后员工坦言:“用3天年假换取避开人流的错峰出行,比单纯追求5天假期更符合效用最大化原则。”

全球视野下的假期哲学

横向对比全球主要经济体的劳动节安排颇具启示:俄罗斯春节般连休10天的“圣周假期”,德国各邦自主决定的分散休假制度,美国没有统一劳动节长假的灵活模式,反映出不同文明对休息权的理解差异,中国通过调休制造黄金周的做法,本质上是在发展中国家阶段,平衡生产效率与内需刺激的特殊方案,但随着人均GDP突破1.2万美元关口,民众对假期的需求正从“有没有”向“好不好”升级,这要求假期政策从单纯的天数管理转向质量优化。

未来假日的重构想象

2022年五一假期中,某新一线城市试行的“2.5天弹性休假”引发关注,当数字化办公使时空界限日益模糊,未来假期制度或呈现三层次变革:法定层面保障基础休假权,企业层面推行弹性假期银行,个人层面通过远程办公实现时空置换,专家建议,可建立“基础假期+个人调剂假”的复合体系,在保持全年休假总量前提下,允许劳动者根据生活事件自主调节假期分布。

五一假期的天数从来不只是日历上的数字标记,而是观测中国社会发展的多棱镜,2022年这5天假期里,既能看到疫情防控常态化下的生活智慧,也折射出经济发展与个体幸福的再平衡,当我们在社交媒体上争论调休利弊时,本质上是在探讨:在效率与公平、集体与个体、传统与创新的多维坐标系中,如何找到时间分配的最优解,或许未来的假期改革,将不再执着于天数的增减,而是构建一个能让每个人自由定义“美好生活”的时间生态系统。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏