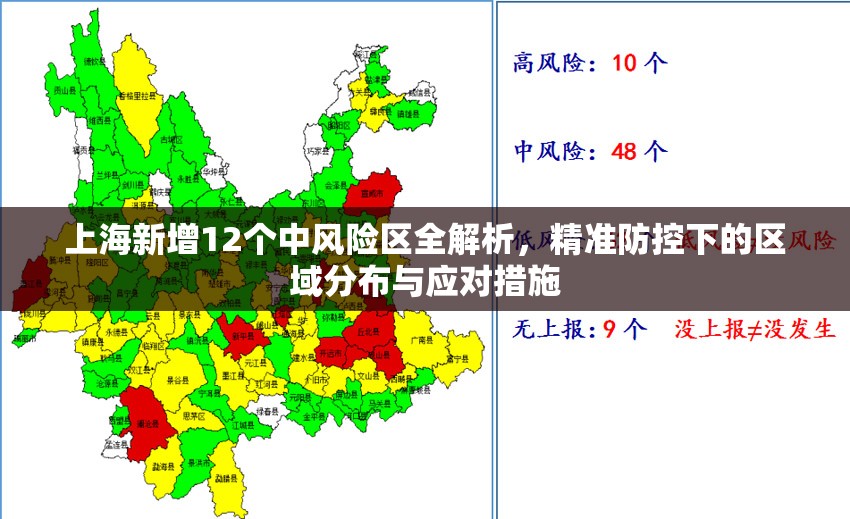

上海市在常态化疫情防控中,根据疫情传播风险评估,新增了12个中风险区,这一举措是上海落实“动态清零”总方针的具体体现,旨在通过精准防控,快速阻断疫情传播链条,保障市民健康与社会经济稳定运行,以下将详细介绍这12个中风险区的具体位置、划分背景、防控要求以及对市民生活的影响,并结合当前疫情形势进行分析。

新增12个中风险区具体名单

根据上海市疫情防控指挥部发布的最新通告,新增的12个中风险区分布于多个行政区,覆盖了居民区、商业街区等人员密集场所,这些区域是基于近期阳性感染者活动轨迹、传播风险等因素综合划定的,具体名单如下(以官方公布为准,此处为示例性描述):

- 浦东新区陆家嘴街道某小区:因关联病例活动,该区域被划为中风险区,实施封闭管理。

- 黄浦区外滩街道部分路段:涉及商业和居住混合区域,疫情传播风险较高。

- 静安区南京西路街道某商务楼:办公与居住功能交织,需加强管控。

- 徐汇区徐家汇街道一住宅区:多名密接者居住于此,风险等级提升。

- 长宁区虹桥街道某社区:与输入性病例相关,防控压力增大。

- 普陀区长征镇一工业园区:人员流动频繁,需限制聚集。

- 虹口区四川北路街道部分街区:老旧小区密集,易发社区传播。

- 杨浦区五角场街道高校周边区域:学生和居民混杂,防控难度较高。

- 闵行区七宝镇某商业中心:人流密集,曾出现聚集性疫情。

- 宝山区吴淞街道一大型居民区:多例无症状感染者活动轨迹重叠。

- 嘉定区安亭镇某汽车产业园区:外防输入压力凸显。

- 松江区泗泾镇一物流枢纽:涉及跨区域传播链,风险升级。

这些区域的划分并非固定不变,将根据疫情发展动态调整,一旦风险解除,即可降级或解除管控。

划分背景与防控要求

此次新增中风险区,主要源于奥密克戎变异株的快速传播特性,上海作为国际化大都市,人口流动大、经济活动频繁,疫情输入和本地传播风险并存,中风险区的划定,是基于流行病学调查结果,确保“早发现、早隔离、早处置”,防控要求包括:

- 人员管控:居民非必要不外出,确需外出须持48小时内核酸检测阴性证明;外来人员限制进入,减少跨区域流动。

- 核酸检测:区域内实施“7天3检”或更频繁的筛查,确保潜在感染者被及时检出。

- 环境消杀:对公共区域、垃圾站等加强消毒,切断物传人途径。

- 生活保障:政府组织物资配送和医疗保障,确保居民基本需求不受影响。

这些措施旨在平衡疫情防控与民生保障,避免“一刀切”封控带来的社会经济成本。

对市民生活与经济的短期影响

中风险区的划定,短期内可能对市民生活造成一定不便,例如出行受限、商业活动暂停等,但上海通过精细化治理,努力将影响降至最低,在浦东新区陆家嘴街道,社区志愿者协助配送生活物资;在徐汇区徐家汇街道,线上教育和工作模式被广泛采用,经济层面,部分中小企业和个体工商户可能面临压力,但市政府已出台纾困政策,如减免租金、提供金融支持等,以稳定市场信心。

从长远看,精准防控有助于避免大规模封城,维护上海作为经济中心的活力,据统计,上海在2023年多次类似调整中,均实现了疫情快速扑灭,GDP增长保持韧性。

当前疫情形势与市民应对建议

截至最新数据,上海本轮疫情以局部散发为主,新增病例多与输入性关联相关,中风险区的增加,反映了防控的主动性和精准性,市民应积极配合:

- 遵守防疫规定:减少不必要聚集,佩戴口罩,及时接种疫苗。

- 关注官方信息:通过“上海发布”等渠道获取权威更新,避免谣言传播。

- 做好健康监测:如有发热等症状,立即报告并就医。

上海新增12个中风险区是科学防控的关键一步,体现了城市治理的现代化水平,在全球疫情反复的背景下,这种精准施策模式可为其他地区提供借鉴,上海将继续优化防控策略,守护市民健康与城市安全。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏