2023年的疫情究竟是从何时开始的?这个问题看似简单,却蕴含着复杂的时空背景和社会意义,与2020年新冠疫情的全球大流行不同,2023年的疫情并非一个孤立的起点,而是全球疫情演变的延续和局部反弹,从时间线上看,2023年的疫情并非以某个具体日期为开端,而是随着病毒变异、季节变化和防控政策调整而逐步显现,本文将从全球和中国的双重视角,回顾2023年疫情的发展脉络,分析其特点,并探讨这一年的疫情如何影响社会、经济与公众心理。

全球视角:2023年疫情的“隐性开始”

从全球范围看,2023年的疫情并未像2020年那样以“暴发”的形式宣告开始,世界卫生组织(WHO)在2022年底已宣布新冠大流行紧急阶段结束,但病毒并未消失,2023年初,奥密克戎变异株的亚型(如XBB.1.5和BA.5)仍在多国传播,尤其在北半球冬季(2022年底至2023年初)引发了一波感染高峰,若以全球新增病例的反弹为标志,2023年的疫情可被视为从2022年冬季延续而来,具有“无缝衔接”的特点。

美国在2023年1月报告了单周超40万例新增感染,欧洲多国也出现医疗资源紧张,这种反弹并非偶然,而是病毒季节性传播与免疫屏障衰减共同作用的结果,部分国家逐步取消核酸检测和旅行限制,使得疫情数据统计趋于模糊,公众对“疫情开始”的感知也更为淡化,可以说,2023年的疫情是在全球“后大流行时代”的背景下悄然升温的,其开始时间更接近一个渐变过程而非突发节点。

中国场景:政策调整与疫情波动

对中国而言,2023年的疫情与防控政策的转折点紧密相关,2022年12月,中国优化调整疫情防控措施,标志着防疫重点从“动态清零”转向“保健康、防重症”,随后,2023年1月至2月,全国多地迎来首波感染高峰,这被视为2023年疫情在中国的“实质性开始”,尽管病毒早在2022年底已传播,但大规模感染和社会影响在2023年初才集中显现。

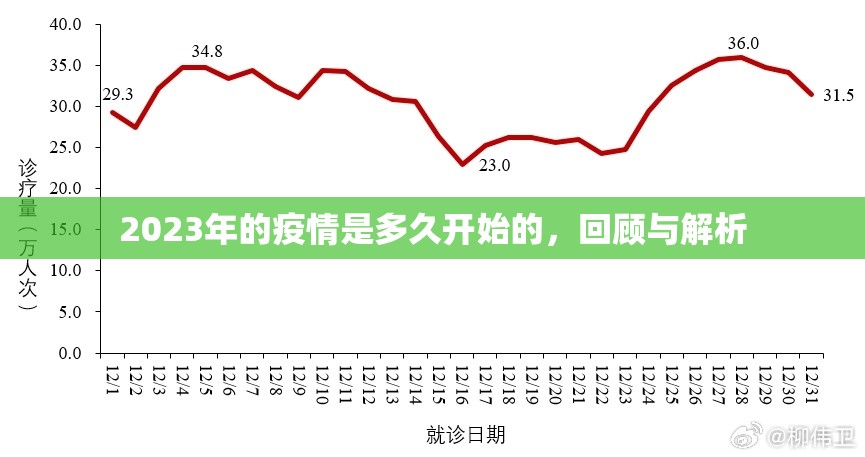

以时间线梳理:2023年1月,春节人口流动加速了病毒扩散,北京、上海等城市快速达峰;3月至4月,疫情进入相对平稳期;5月至6月,随着奥密克戎新变异株输入,局部地区出现小规模反弹,值得注意的是,中国疾控中心在2023年4月停止公布每日疫情数据,转为阶段性通报,这使得公众对疫情“开始”和“结束”的边界感进一步模糊,2023年中国疫情的开始,更准确地说,是政策调整与病毒传播周期叠加的结果,其标志是2023年年初的感染高峰而非某个具体日期。

疫情特点:从紧急到常态化的转变

2023年疫情的最大特点在于其“常态化”,与早期疫情相比,这一年的疫情不再伴随大规模封控或社会恐慌,而是更接近季节性流感的模式,病毒致病性减弱、疫苗接种普及以及群体免疫的形成,使得疫情对社会运行的冲击显著降低,2023年全球死亡率较2022年下降超80%,医疗系统也逐渐适应了与病毒共存的节奏。

这种常态化也带来了新挑战,公众对疫情关注度下降,可能导致防护意识松懈;病毒变异仍存在不确定性,2023年下半年出现的EG.5等新毒株再次提醒人们疫情远未结束,从某种意义上说,2023年疫情的开始,标志着人类进入了一个与病毒长期共存的“新阶段”,其时间点并非孤立存在,而是嵌入全球公共卫生治理转型的进程中。

社会影响:经济复苏与心理调适

2023年疫情的“开始”不仅是一个医学事件,更是一场社会试验,在经济层面,随着疫情从紧急状态过渡到常态化,全球供应链逐步恢复,旅游业和消费市场迎来反弹,中国2023年第一季度GDP同比增长4.5%,反映出疫情影响的边际减弱,但中小企业和就业市场仍面临压力,提示疫情的长尾效应尚未完全消散。

在心理层面,公众对疫情的认知从“恐惧”转向“疲劳”,2023年初的感染高峰一度引发药品短缺焦虑,但随后的快速平复增强了社会韧性,值得注意的是,疫情边界的模糊化也加剧了信息混乱,例如对“长新冠”的讨论和防控政策的争议持续存在,这一切表明,2023年疫情的开端,实则是社会重新定义“正常生活”的起点。

疫情没有简单的“开始”与“结束”

回望2023年,疫情并非从某一天突然开始,而是随着病毒与人类社会的动态平衡不断演变,其“开始”更应被理解为一个过程——全球从大流行紧急状态转向常态化管理的过程,中国从严格防控转向科学精准防控的过程,这段历史提醒我们,面对传染病,线性时间观可能不再适用,我们需要的是更灵活的应对策略和更包容的社会心态,疫情或许会以波动的形式长期存在,但2023年的经验已为人类如何与不确定性共处写下了重要注脚。

(字数约1150字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏