在信息爆炸的时代,尤其是在全球公共卫生事件的背景下,“疫情最新消息数据统计表图”已成为我们日常生活中不可或缺的“路标”与“仪表盘”,它不再是专业人士的专属工具,而是普通大众感知疫情态势、评估风险、指导行为的重要依据,面对这些由线条、柱状、百分比构成的视觉化语言,我们是否真正读懂了其背后的深意?这张看似客观的“数据之镜”,又映照出怎样的社会图景与认知挑战?

表图之功:化繁为简的认知工具

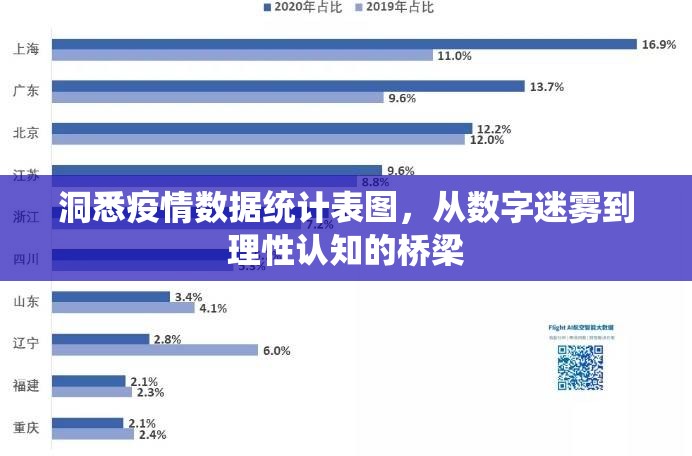

疫情数据统计表图的核心价值,在于其强大的信息压缩与可视化能力,当海量的、离散的个案信息(如每日新增确诊、重症、死亡、疫苗接种等)被系统性地收集、整理,并转化为趋势线、热力图或百分比饼图时,疫情的宏观轮廓便清晰地浮现出来。

- 趋势洞察: 一条蜿蜒的折线图,能够直观展示疫情发展的波峰与波谷,帮助我们判断疫情是处于上升期、平台期还是下降期,通过观察“全球每日新增确诊病例趋势图”,我们可以迅速把握奥密克戎变异株席卷全球的惊人速度与规模。

- 空间分布: 一张以颜色深浅标识的疫情地图,可以瞬间揭示病毒的地理传播热点与风险等级差异,为跨区域出行、物资调配提供关键参考。

- 结构分析: 一个清晰的饼状图或堆叠柱状图,可以展示确诊病例的年龄分布、重症率、疫苗不同接种状态的占比等,有助于社会精准识别高危人群,优化防控策略。

正是通过这些表图,抽象而庞杂的疫情信息被赋予了结构、脉络和焦点,使得决策者能够“心中有数”,也让公众得以超越身边个案的局限,建立起对疫情更全面、更理性的整体认知。

数据之惑:表象背后的多重滤镜

我们必须清醒地认识到,任何数据统计表图都不是疫情现实的“完美复刻”,而是经过多重“滤镜”加工后的产物,对其盲目迷信或片面解读,极易陷入认知误区。

-

数据的“源头活水”并非绝对清澈。 数据统计依赖于检测能力、报告标准与统计口径,检测覆盖率的高低、无症状感染者的筛查范围、确诊标准的变更(如CT值调整)、以及不同地区数据报送的及时性与透明度,都会直接影响最终呈现在表图上的数字,一个地区病例数的骤降,是真实防控见效,还是检测能力饱和所致?这需要结合背景信息审慎判断。

-

表图的“呈现艺术”可能引导认知。 同样的数据,通过不同的视觉呈现方式,会给观者带来截然不同的感受,调整坐标轴的起始值,可以放大或缩小趋势的波动幅度;选择不同的对比基线(如绝对数还是每百万人比例),会改变对问题严重性的判断,阅读表图时,务必关注其图例、坐标轴和数据来源说明。

-

解读的“心灵棱镜”折射主观色彩。 公众的知识背景、情绪状态和信息偏好,会影响对数据的解读,有人可能只关注“新增确诊”的绝对数而陷入恐慌,却忽略了在疫苗接种普及后,“重症率”与“病死率”已大幅下降的关键事实,也有人可能选择性关注支持自己预设观点的数据,而对相反的证据视而不见。

理性之路:做一名清醒的“读图者”

在“后疫情时代”,如何与这些疫情数据统计表图和谐共处,并从中获取真知而非焦虑?这要求我们努力成为一名清醒的、有批判性思维的“读图者”。

- 追求全面,避免盲人摸象。 不要孤立地看待单一数据或单一图表,应将“新增确诊”、“重症”、“死亡”、“疫苗覆盖率”、“医疗资源占用率”等多个维度的表图结合起来分析,才能拼凑出更接近真实的疫情全景图。

- 关注动态,而非静态快照。 疫情是一个动态发展的过程,相比某一天的惊人数据,长期趋势和移动平均值更能反映病毒的传播轨迹和防控措施的实际效果。

- 理解背景,探究数据成因。 在看到数据变化时,多问一个“为什么”,数字背后是病毒变异、防控政策调整、社会行为改变,还是统计方法变化?理解背景,才能做出更准确的归因。

- 信任权威,但保持审慎思考。 优先选择官方权威机构(如国家卫健委、中国疾控中心、世界卫生组织)发布的数据表图,即使对于权威数据,也应秉持科学求真的态度,理解其统计逻辑与潜在局限。

“疫情最新消息数据统计表图”是我们这个时代一面特殊的镜子,它既照见了病毒肆虐的客观轨迹,也映照出人类运用理性应对危机的智慧与努力,它既是强大的工具,也充满认知的陷阱,穿越数字的迷雾,我们需要的不仅是获取信息的速度,更是解读信息的深度与精度,当我们学会以更全面、更动态、更思辨的眼光去审视这些图表时,我们便不仅在追踪疫情,更是在构建一种在复杂世界中保持冷静与理性的生存能力,这张小小的表图,最终考验的,是我们每个人的科学素养与独立思考能力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏