随着日历一页页翻过,新冠疫情这场席卷全球的公共卫生危机,已经进入了第四个年头,当我们再度审视“疫情最新动态”,其内涵已与三年前有着天壤之别,全球的焦点正从紧急状态的恐慌,逐步转向与病毒长期共存的理性规划与深度反思。

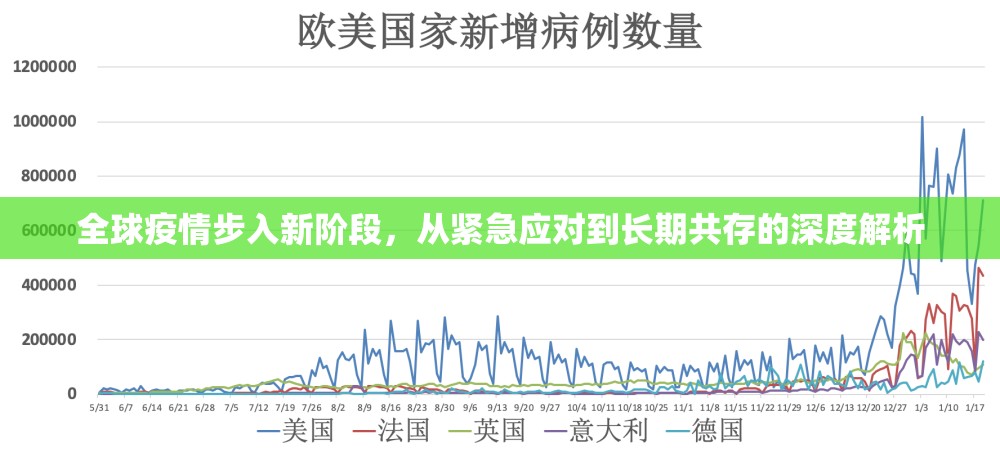

从全球视角看,新冠病毒并未消失,而是进入了低水平、地方性流行的新阶段,世界卫生组织(WHO)虽已宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但这并不意味着疫情的终结,而是标志着全球应对机制从应急模式转向长期管理,病毒仍在变异,奥密克戎的各种亚分支,如XBB系列及其后代,凭借其更强的免疫逃逸能力,成为当前主流毒株,一个显著的趋势是,尽管感染人数因检测减少而难以精确统计,但病毒的致病力,尤其是在已建立起广泛免疫屏障(通过疫苗接种和既往感染)的人群中,已显著减弱,重症率与死亡率维持在全球范围内的相对低位,医疗系统的压力也得到了极大缓解。

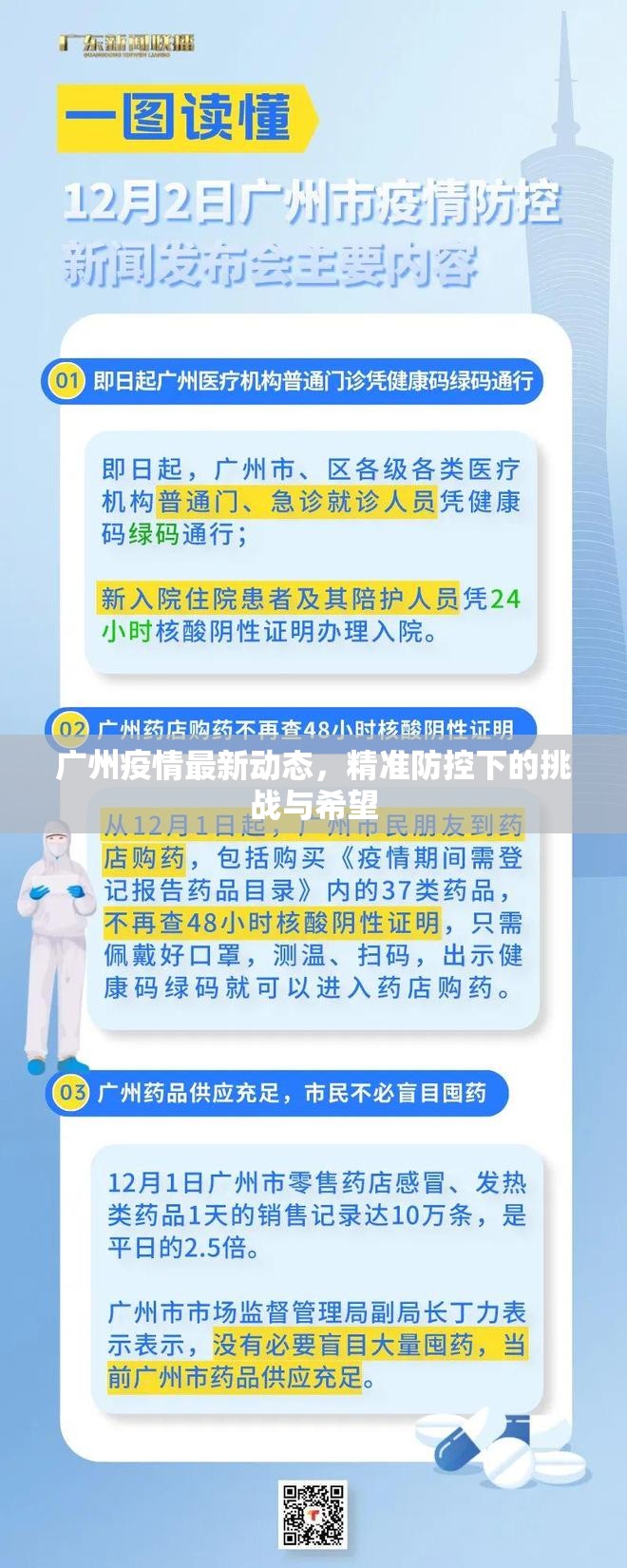

聚焦至国内动态,我国的疫情防控策略也随着病毒的演变和科学认知的深化,进行了科学精准的调整,当前的政策核心是“保健康、防重症”,将工作重心从防控感染转向健康服务和重症救治,监测体系持续运行,密切关注病毒变异株的输入与传播情况,特别是对潜在具有更强免疫逃逸能力或致病性变化的毒株保持高度警惕,疫苗接种,尤其是老年人等高风险人群的加强免疫,依然是构筑免疫长城的关键一环,今天的最新动态提醒我们,个人防护的“社会疫苗”作用依然不可或缺——在人群密集的封闭场所自觉佩戴口罩、遵守咳嗽礼仪、勤洗手、多通风,这些习以为常的措施,仍是阻断病毒传播链条的有效手段。

与疫情共存,远非仅指与病毒本身的生物学共存,更是一场深刻的社会、经济与心理的重构,后疫情时代,我们面临着诸多新课题:

-

“长新冠”的挑战:部分新冠感染者在转阴后,仍长期遭受如持续疲劳、呼吸问题、认知障碍(“脑雾”)、心悸等多种症状的困扰,如何定义、诊断、治疗和关怀“长新冠”患者,已成为全球医学界亟待攻克的难题,也是公共卫生系统需要长期关注的健康负担。

-

社会心理的修复:长达数年的疫情对公众心理健康造成了深远影响,焦虑、抑郁、社交恐惧等问题的发生率有所上升,如何修复社会联结,重建安全感,帮助民众走出心理阴霾,是全社会需要共同努力的方向。

-

公共卫生体系的韧性建设:疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱环节,今天的最新思考是,各国都在致力于加强公共卫生基础设施建设,包括更灵敏的传染病监测预警系统、更强大的基层医疗网络、更充足的医疗物资战略储备以及更高效的应急响应机制,以应对未来可能出现的新的公共卫生威胁。

-

生活方式的变迁:远程办公、线上教育、数字经济的加速发展,改变了传统的工作与生活模式,这种变迁是暂时的还是永久的?社会又将如何适应并优化这些新模式,平衡效率与人性化需求,是值得持续探讨的话题。

今天的“疫情最新动态”,其核心信息是:我们正站在一个从“抗疫”到“治疫”、从恐慌到常态的转折点上,病毒威胁虽未完全消除,但其形态已变,我们的任务也随之转变——既要保持科学的警惕,不放松对病毒演变的监测,更要着力于修复疫情带来的次生伤害,构建更具韧性、更健康、更具人文关怀的社会,这要求我们每一个人,都以更加成熟、理性、负责任的态度,去适应并塑造这个与病毒共存的新时代,未来的道路,是继续在科学指引下,携手前行,将疫情的挑战转化为推动社会进步与健康福祉提升的契机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏