随着全球疫情形势的不断演变,中国作为人口大国,始终坚持以科学防控和精准施策为核心,积极应对疫情挑战,实时更新的疫情地图,已成为公众了解疫情动态、政府制定防控策略的重要工具,本文将深入探讨中国最新疫情地图的实时更新机制、数据来源、应用价值,以及其在公共卫生体系中的深远意义,并结合当前实际案例,分析如何通过技术手段保障信息的准确性和时效性。

疫情地图实时更新的背景与意义

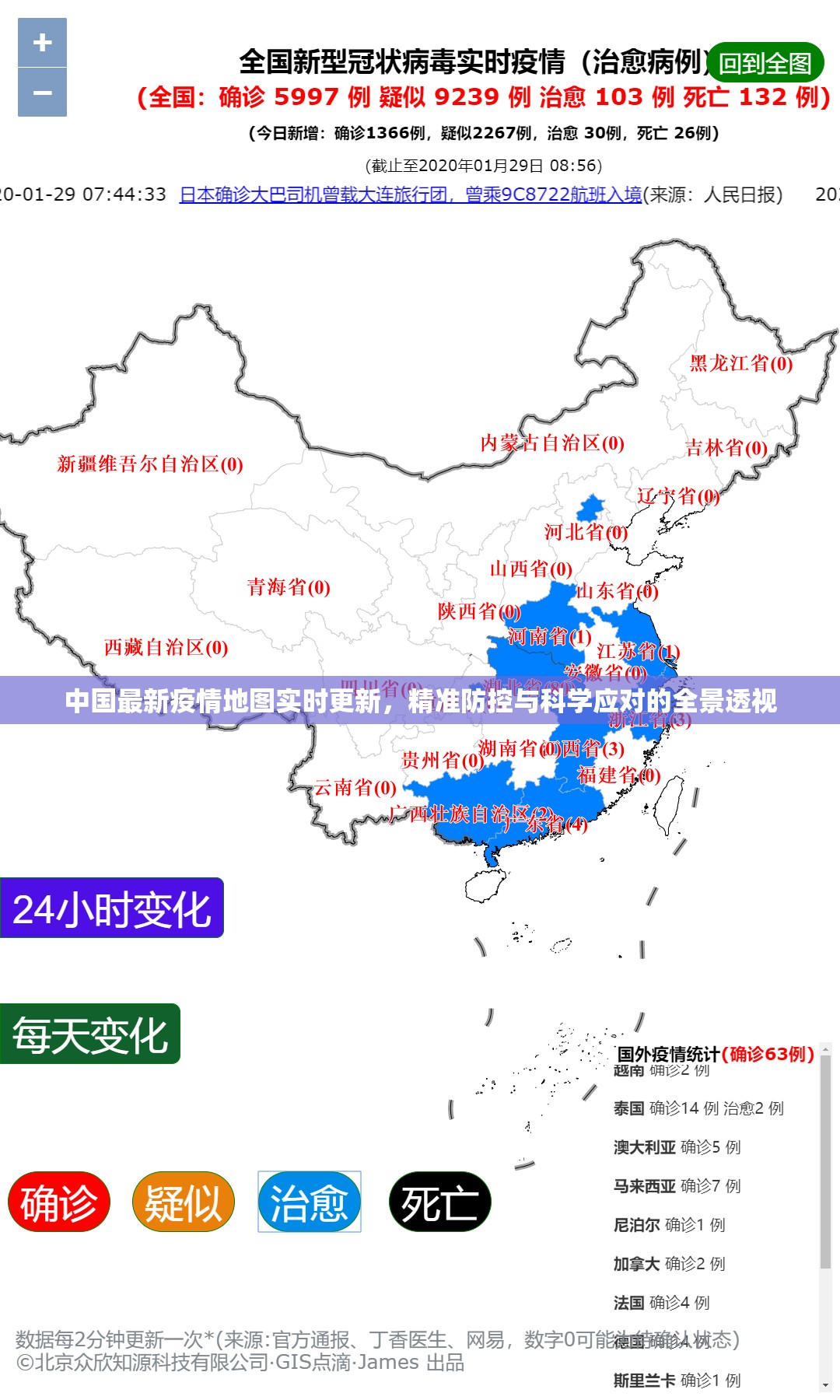

疫情地图作为一种可视化工具,能够直观展示疫情的地理分布、传播趋势和风险等级,自2020年新冠疫情暴发以来,中国迅速建立了覆盖全国的疫情监测网络,并通过国家卫生健康委员会、中国疾病预防控制中心等官方平台,实时发布疫情数据,这些数据不仅包括确诊病例、无症状感染者、治愈病例和死亡病例的统计,还细化到省、市、县各级行政区域,形成动态更新的地图可视化界面。

实时更新疫情地图的意义重大,它帮助公众及时了解所在地区的风险等级,指导个人防护行为,如佩戴口罩、减少聚集等,政府可根据地图数据快速调整防控措施,例如划定封控区、开展核酸检测或实施旅行限制,疫情地图还为科研机构提供了宝贵的数据支持,助力疫苗研发和流行病学分析,据中国疾控中心数据显示,2023年以来,通过实时地图预警,多地成功阻断了奥密克戎变异株的传播链,体现了“早发现、早报告、早隔离”的防控原则。

数据来源与更新机制:确保准确性与时效性

中国最新疫情地图的数据主要来源于多层级报告系统,各级医疗机构在发现疑似或确诊病例后,需通过“中国传染病网络直报系统”实时上报,数据经审核后汇总至国家平台,大数据技术、人工智能和云计算被广泛应用于疫情监测中,通过移动通信数据、交通流量信息和社交媒体动态,系统可以辅助追踪密切接触者和疫情传播路径。

更新机制方面,疫情地图通常以天为单位进行刷新,高风险地区甚至实现小时级更新,以“国务院客户端”和“国家政务服务平台”为例,这些官方APP集成了疫情地图功能,用户可随时查看本地和全国的最新情况,数据更新严格遵循《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,确保信息透明、规范,值得一提的是,中国还引入了区块链技术来保障数据不可篡改,防止虚假信息传播,在2022年底至2023年初的疫情波动期,这种机制有效避免了公众恐慌,维护了社会稳定。

疫情地图的应用场景与社会价值

实时疫情地图在多个层面发挥着重要作用,在公共卫生领域,它助力精准防控,某地一旦出现聚集性疫情,地图会立即标记高风险区域,并触发应急响应,如调配医疗资源或启动方舱医院,在社会经济方面,地图数据为企业复工复产提供参考,帮助制定灵活的工作安排和供应链管理,教育部门也可根据地图调整学校开学计划,确保师生安全。

从公众视角看,疫情地图增强了社会协同能力,通过地图,人们可以避开高风险地区,选择安全的出行路线,同时参与群防群控,如主动申报行程或配合流调工作,据百度地图和腾讯健康平台统计,2023年第一季度,疫情地图的日均访问量超过千万次,成为民众日常生活的“必备工具”,这种透明化的信息共享,不仅提升了政府公信力,还强化了全民抗疫的凝聚力。

技术赋能与未来展望:从实时更新到智能预警

随着5G、物联网和人工智能的快速发展,中国疫情地图正从简单的数据展示向智能预警系统演进,一些地区已试点“智慧防疫平台”,通过整合气象数据、人口流动模式和病毒基因序列,预测疫情暴发风险,并提前发布预警,疫情地图或可结合个人健康数据(在隐私保护前提下),实现个性化防护建议。

中国也在加强国际合作,通过世界卫生组织等平台共享疫情地图数据,贡献全球抗疫智慧,在“一带一路”倡议下,中国协助发展中国家建立类似的监测系统,体现了大国担当,挑战依然存在,如数据安全、区域数字鸿沟等问题,需通过政策完善和技术创新加以解决。

中国最新疫情地图的实时更新,不仅是技术进步的体现,更是国家治理体系和治理能力现代化的缩影,它以其精准、高效和透明的特点,为疫情防控注入了科技动力,也为全球公共卫生提供了中国方案,面对未来可能出现的疫情变化,我们应继续优化这一工具,坚持科学精神,共同守护人类健康共同体,通过全民参与和政府引导,疫情地图必将成为应对突发公共卫生事件的坚实屏障。

(注:本文基于公开数据和政策分析,旨在提供信息参考,具体疫情动态请以官方发布为准。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏