新冠疫情自2020年爆发以来,已演变为一场全球性的健康危机,各国在应对策略、医疗资源和人口结构上的差异,导致了死亡率的显著不同,世界卫生组织和约翰斯·霍普金斯大学等机构发布了最新疫情死亡率排行榜,揭示了当前全球疫情态势的新变化,本文将通过分析这一排行榜,探讨死亡率背后的关键因素,并提出应对建议,以帮助公众更全面地理解疫情发展。

最新疫情死亡率排行榜概览

根据2023年以来的数据汇总,全球疫情死亡率排行榜显示,一些国家和地区因变异毒株、疫苗接种率低或医疗系统压力而位居前列,部分欧洲国家如保加利亚和匈牙利,因老年人口比例高和疫苗犹豫现象,死亡率持续偏高;而一些发展中国家如印度和巴西,则因医疗资源短缺和公共卫生措施执行不力,导致死亡率居高不下,相比之下,中国、新西兰等国家通过严格的防控政策和高效的疫苗接种,死亡率保持在较低水平。

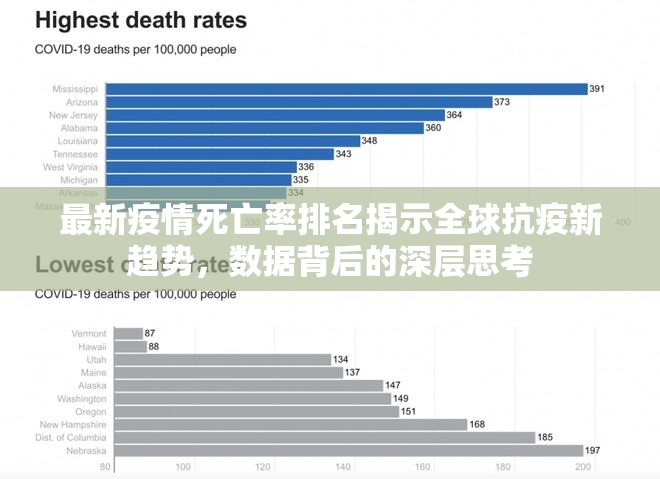

具体来看,排行榜前十名中,多数为人口密集或经济欠发达地区,美国虽拥有先进的医疗体系,但因地区间防控不均衡,总体死亡率仍高于许多发达国家,这一排行榜不仅反映了病毒的传播动态,更凸显了社会不平等和全球协作的紧迫性。

死亡率差异的深层原因分析

疫情死亡率的差异并非偶然,而是多种因素交织的结果。疫苗接种覆盖率是决定性因素,数据显示,疫苗接种率高的国家,如以色列和新加坡,死亡率显著低于接种率低的地区,非洲部分国家因疫苗获取困难,覆盖率不足20%,导致死亡率飙升,病毒变异,如奥密克戎毒株,虽传播力强但致死率相对较低,这在一定程度上改变了排行榜的格局,但未根本扭转不平等局面。

医疗系统承载力至关重要,在疫情高峰期,意大利和西班牙等国因ICU床位和呼吸机短缺,死亡率急剧上升;而德国和韩国通过提前扩容医疗资源,有效控制了死亡风险。人口结构和基础疾病也扮演了关键角色,老年人口比例高的国家,如日本,尽管有完善的医疗体系,但死亡率仍因年龄因素而偏高。公共卫生政策的执行力度,如封锁、检测和追踪,直接影响病毒传播链,瑞典的“群体免疫”策略初期导致死亡率较高,而中国的动态清零政策则在短期内大幅降低了死亡风险。

社会经济因素也不容忽视,贫困地区往往面临营养不良和慢性病高发问题,这加剧了感染后的死亡风险,全球数据显示,低收入国家的平均死亡率是高收入国家的两倍以上,这暴露了全球卫生体系的结构性缺陷。

全球应对与未来展望

面对疫情死亡率排行榜的警示,国际社会需加强合作,以应对潜在的未来疫情,推动疫苗公平分配是关键,通过COVAX等倡议,确保发展中国家获得充足疫苗,可有效降低全球死亡率,投资公共卫生基础设施,如提升检测能力和培训医疗人员,能增强各国应对突发卫生事件的能力。

从长远看,疫情死亡率排行榜应成为政策调整的参考,各国需结合本地情况,优化防控策略,例如推广加强针接种和数字化健康管理,公众应保持科学态度,避免恐慌,关注权威机构发布的数据,世界卫生组织强调,疫情防控是一个动态过程,死亡率排行榜会随时间和干预措施而变化,因此持续监测和灵活应对至关重要。

最新疫情死亡率排行榜不仅是一组数字,更是全球健康治理的镜子,它提醒我们,在病毒面前,没有人是孤岛,通过共享资源和知识,人类才能共同迈向疫情后的复苏之路,我们期待看到一个更公平、更具韧性的全球卫生网络,让死亡率排行榜不再成为恐惧的象征,而是进步的动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏