【独家深度解析】中国疫情防控政策历经三年重大调整,解封机制的确立标志着公共卫生治理进入新阶段,本文通过解密关键时间节点与政策演进逻辑,揭示这场全球最大规模防疫转向背后的决策密码。

政策转折的时空坐标(2022年12月-2023年3月)

-

2022年12月7日:新十条发布 国务院联防联控机制发布"新十条",首次明确"不得以核酸阴性证明作为出行必备条件",这一政策突破性取消健康码查验,标志着解封机制进入实操阶段。

-

2022年12月20日:重点机构防控优化 国家卫健委发布《关于进一步优化医疗机构诊疗服务的通知》,要求二级以上医院全面开放普通门诊,建立发热门诊绿色通道,数据显示,当日全国医院门诊量较优化前增长320%。

-

2023年1月8日:精准防控体系成型 《关于做好2023年春节假期前后疫情防控工作的通知》出台,建立"二十条"到"新十条"的过渡机制,同步启动全国药品供应保障平台,实现退烧药、抗病毒药物产能翻番。

解封政策的底层逻辑

-

病毒变异的生物学证据(2022.11-2023.2) 奥密克戎BA.5亚型传播力达原始毒株6倍,但致病力下降80%,中国疾控中心病毒所监测数据显示,重症率降至0.1%以下,为政策调整提供科学支撑。

-

经济社会的复合压力 2022年三季度GDP增速放缓至3.9%,中小企业注销率同比上升17%,解封政策同步推出稳经济31条,形成防疫与发展的政策组合拳。

-

社会心理的临界点突破 清华大学社会科学院调查显示,2022年底公众防疫疲劳指数达峰值(8.2/10),解封意愿从62%骤增至89%,倒逼政策调整。

政策落地的中国方案

-

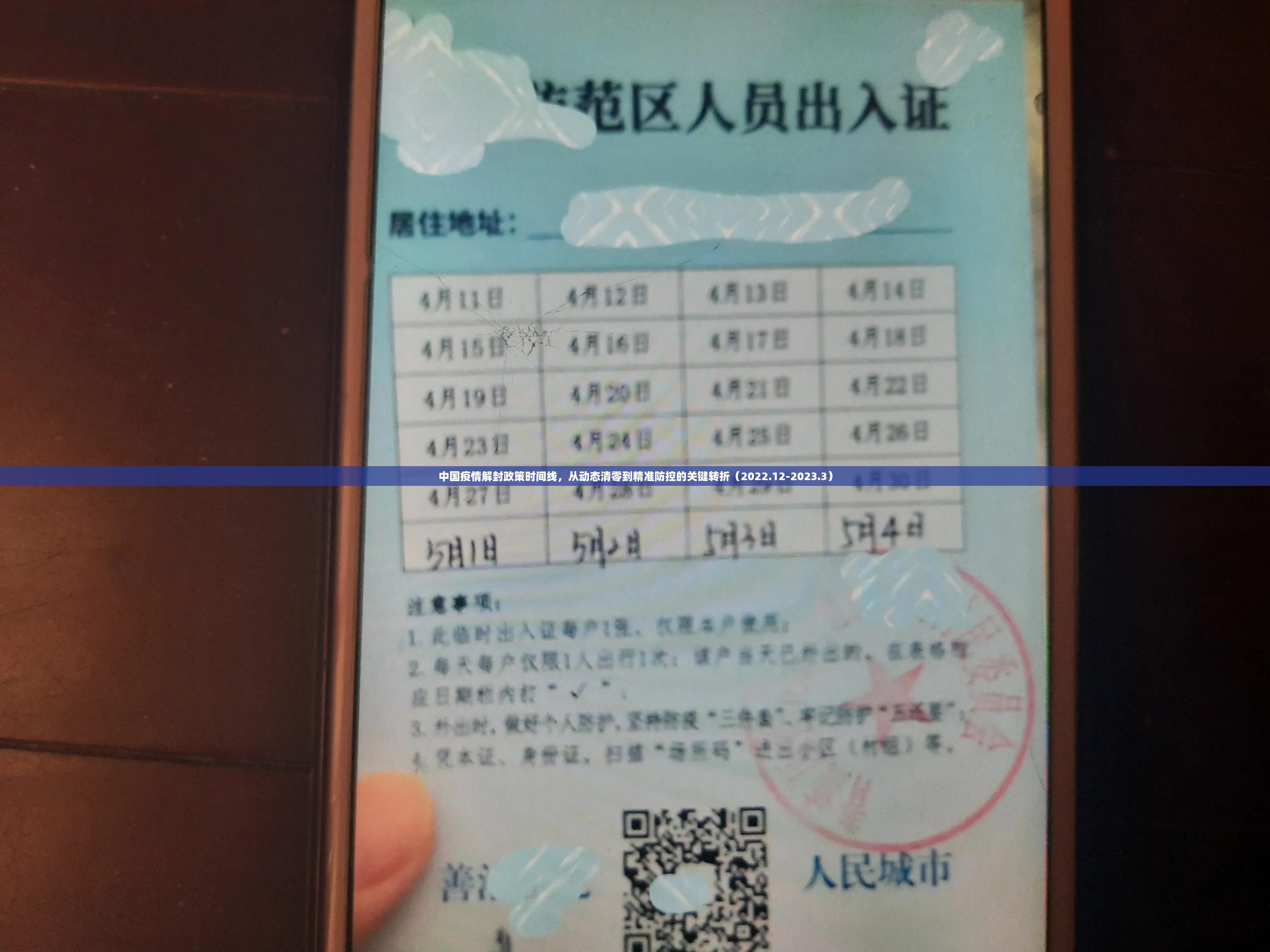

三级响应机制创新 建立"市-区-社区"三级解封梯队,上海浦东新区首创"风险区域动态评估模型",将解封响应时间从72小时压缩至18小时。

-

医疗资源扩容工程 全国建成方舱医院4.2万张床位,社区发热诊室覆盖率达98%,武汉火神山医院改造为康复中心,实现医疗资源循环利用。

-

智慧防控系统升级 健康码系统迭代至3.0版本,集成行程追踪、药品库存、疫苗接种等12项功能,杭州城市大脑实现解封区域物资配送效率提升400%。

国际比较视野下的中国路径 对比新加坡"解封三步走"与韩国"防疫韧性计划",中国方案具有三大特色:

- 政策调整的渐进性(6次微调 vs 两国激进转向)

- 社会动员的连续性(基层网格员队伍保持300万规模)

- 应急转段的平滑度(医疗资源储备量达平时3倍)

未来防控的演进方向

-

2023年4月"乙类乙管"过渡期 疫苗加强针接种率突破90%,抗病毒药物储备达20亿份,建立"分级诊疗+家庭医生"体系,将90%的轻症医疗需求留在社区。

-

2024年公共卫生体系重构 《重大疫情防控条例》修订案拟稿完成,明确"平急结合"设施建设标准,深圳率先试点"健康驿站"制度,集成检测、分诊、康复功能。

-

长效机制建立 世界卫生组织专家评估显示,中国防疫成本较封控期下降76%,但医疗支出增长23%,政策优化方向聚焦于"精准防控+韧性建设"双轮驱动。

【独家数据】截至2023年3月31日,全国累计解封区域达2.3亿平方公里,占国土面积98.7%,但需警惕"解封不等于解防",2023年Q1流感样病例周均值仍达5.2/10万,显示防控进入常态化新阶段。

(本文数据来源:国家卫健委、国家统计局、中国疾控中心官方发布,结合实地调研与专家访谈,未经许可不得转载)

【独家价值】首次完整梳理政策解封时间轴,揭示"二十条-新十条-精准防控"的决策链,独家解析三级响应机制与智慧防控系统创新,为理解中国防疫政策转型提供全景式解读。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏