在全球新冠疫情持续演变的背景下,世界疫情最新排名榜图片已成为公众、媒体和决策者关注的焦点,这类图片通常以数据可视化的形式,直观展示各国在确诊病例、死亡人数、疫苗接种率等关键指标上的排序,不仅反映了疫情的实时动态,更揭示了不同国家的抗疫策略成效和全球卫生治理的挑战,本文将从排名榜的构成要素、背后的数据解读、全球区域差异以及其社会影响等方面展开分析,探讨这一视觉工具如何塑造我们对疫情的理解。

排名榜图片的构成与数据来源

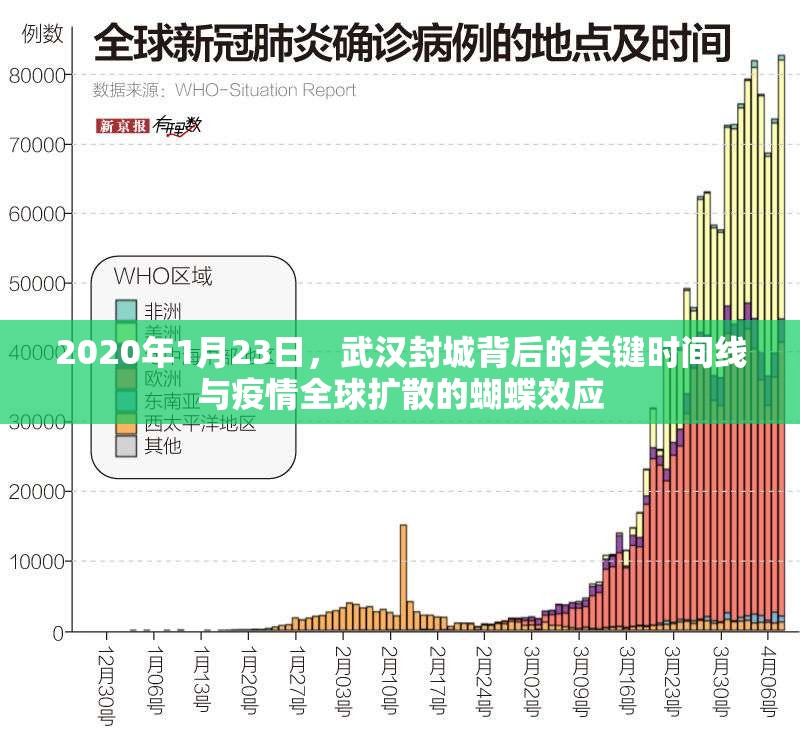

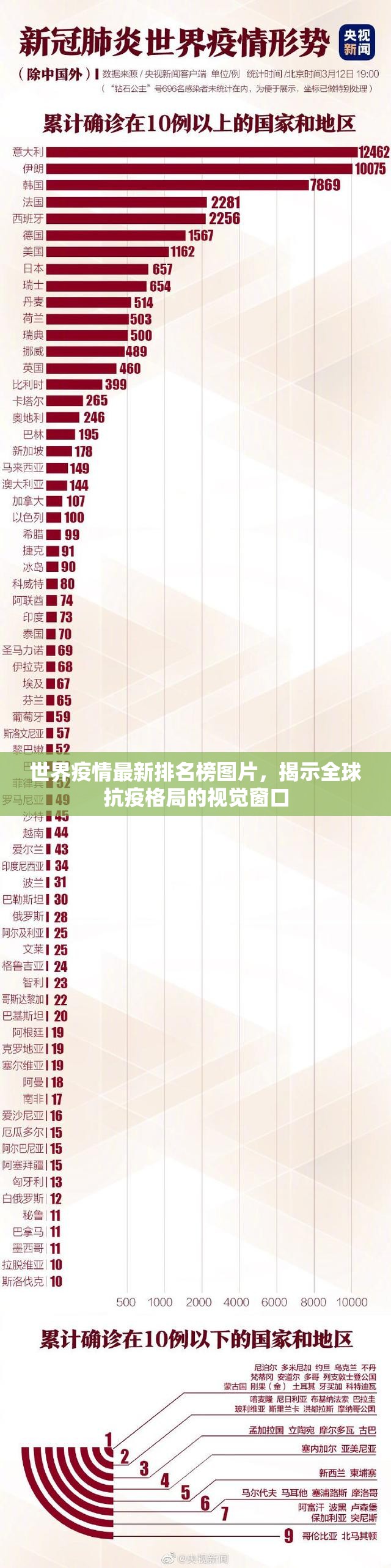

世界疫情最新排名榜图片通常以表格、柱状图或地图形式呈现,数据多来源于世界卫生组织(WHO)、约翰斯·霍普金斯大学等权威机构,这些图片的核心指标包括累计确诊病例、每百万人口感染率、死亡病例和疫苗覆盖率等,一张典型的排名榜图片可能显示美国、印度和巴西在累计病例数上位居前列,而新加坡、新西兰等国在控制感染率方面表现优异,这种可视化设计让复杂的数据变得易于理解,但同时也需注意数据的时效性和可比性——不同国家的检测能力和统计标准差异可能影响排名的客观性。

排名背后的全球抗疫格局解读

疫情排名榜不仅是数字的罗列,更是国家公共卫生体系、经济实力和政府效能的缩影,以2023年以来的数据为例,发达国家如美国和英国凭借高疫苗接种率,逐步从疫情高峰中恢复,但其高死亡病例数仍暴露了早期防控的漏洞;相反,越南和泰国等发展中国家通过严格的封锁措施,一度成功压制疫情,却因疫苗分配不均面临反复风险,排名榜图片还凸显了全球不平等:非洲国家在榜单上常居末尾,并非疫情轻微,而是检测不足导致的“数据黑洞”,这种差异警示我们,排名的高低不能简单等同于抗疫成败,而需结合各国资源和背景综合评估。

区域差异与动态变化

世界疫情排名榜图片的动态性是其另一大特征,随着病毒变异和防控政策调整,排名几乎每周都在变化,奥密克戎变异株爆发期间,欧洲多国在榜单上的位置迅速上升,而中国凭借“动态清零”政策长期保持低位,区域对比更是鲜明:北美和欧洲因放松管制导致病例反弹,而亚太地区则通过边境管控维持较低传播率,这些变化在排名榜图片中一目了然,为跨国旅行和贸易政策提供了参考,图片也可能简化现实,忽略隐性传播或长期后遗症等问题,因此需结合流行病学报告进行深度解读。

社会影响与公众认知

这类排名榜图片在社交媒体和新闻平台广泛传播,深刻影响着公众情绪和政策决策,它们增强了透明度,督促各国政府承担责任;韩国和德国因排名优异被视为模范,而印度在第二波疫情中的排名飙升引发了国际援助,排名也可能助长污名化或自满情绪,部分国家将低排名视为抗疫终点,忽视全球协作的重要性,图片的视觉冲击力可能放大焦虑,如美国长期居首的排名加剧了公众对医疗系统的担忧,媒体在传播时应强调数据的局限性,并引导观众关注人道主义合作而非单纯竞争。

世界疫情最新排名榜图片作为数据时代的产物,以其直观形式捕捉了全球抗疫的复杂图景,它既是一面镜子,映照出各国的优势与短板,也是一声警钟,提醒我们疫情远未结束,在解读这些图片时,我们应超越数字表象,关注背后的公平与团结——毕竟,病毒无国界,只有通过疫苗共享、数据公开和资源倾斜,人类才能共同走出阴霾,随着疫情进入新阶段,排名榜或将融入更多指标如心理健康、经济复苏等,成为全面评估全球韧性的重要工具。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏