在全球新冠疫情持续波动的背景下,上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情动态一直备受关注,许多人都想知道:最新一轮的上海疫情究竟是什么时候开始的呢?这个问题看似简单,实则涉及复杂的流行病学数据、政策调整和社会影响,本文将基于公开信息,从时间线、背景原因、防控措施和社会反响等方面,对这一轮疫情进行深度解析,力求提供一份原创、详实的回顾。

最新上海疫情的起始时间点

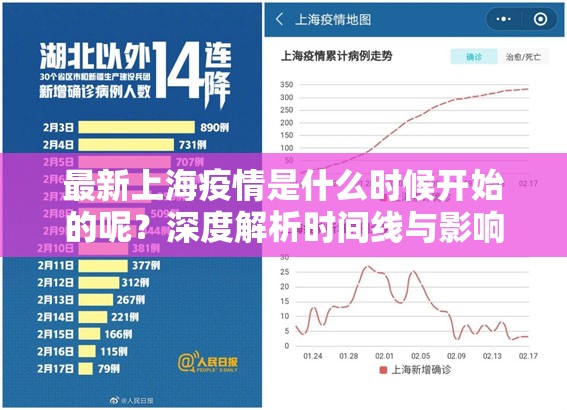

根据上海市卫生健康委员会和国家级疾控部门的公开通报,最新一轮的上海疫情可以追溯到2022年11月下旬,在2022年11月20日前后,上海开始出现本土确诊病例的明显反弹,单日新增感染人数从个位数逐步上升至两位数,并在此后呈现快速扩散趋势,这一轮疫情与全球奥密克戎变异株(如BA.5和BF.7等子变体)的流行高度同步,其特点是传播速度极快、隐匿性强,但致病性相对较弱。

与2022年春季的上海疫情(始于当年3月,导致全域静态管理)不同,本轮疫情的发生背景更为复杂:中国在2022年11月宣布优化调整疫情防控措施(如“二十条”和“新十条”),逐步放宽管控;冬季气温下降和人口流动增加,为病毒传播创造了条件,尽管疫情在11月底初现端倪,但真正引发广泛关注是在2022年12月初,当时上海随全国政策调整,取消了大规模核酸检测和行程码查验,社会面感染人数出现指数级增长。

疫情发展的关键阶段与数据特征

本轮上海疫情的发展可分为三个阶段:

- 潜伏期(2022年11月中下旬):疫情初期以零星散发病例为主,主要涉及境外输入关联案例和本地聚集性活动,由于奥密克戎变异株的潜伏期短(平均2-3天),病毒在社区中悄然扩散,但官方报告数据较低,社会感知度不强。

- 暴发期(2022年12月):随着防控政策优化,核酸检测需求下降,实际感染规模迅速扩大,据上海市疾控中心估算,在12月中旬达到峰值,单日新增感染人数可能超过百万级别(包括无症状和轻症患者),医疗系统面临短期压力,发热门诊就诊量激增,但重症率和死亡率保持低位。

- 平稳期(2023年1月以后):进入2023年,随着人群免疫屏障的形成(通过自然感染和疫苗接种),疫情逐步趋缓,上海在2023年春季后基本回归正常生活秩序,但仍保持对重点变异株的监测。

从数据看,本轮疫情的整体影响远低于2022年春季,但其快速传播凸显了奥密克株的传播力,值得注意的是,由于政策调整后不再公布详细感染数据,公众主要通过医院就诊、药品销售等间接指标感知疫情。

疫情背后的原因与应对措施

本轮疫情的暴发是多重因素叠加的结果:

- 病毒变异:奥密克戎株的免疫逃逸能力增强,即使接种疫苗仍易感染,但疫苗在防重症方面效果显著。

- 政策转型:中国从“动态清零”转向“精准防控”,上海作为试点城市,率先调整策略,避免了长期封控的经济代价。

- 社会行为:冬季人员聚集增加(如年末聚会、返乡潮),加速了病毒传播。

上海市政府的应对以“保健康、防重症”为核心:快速扩容医疗资源(如增设发热门诊)、推广分级诊疗、加强老年人疫苗接种,并鼓励公众自我防护,这些措施有效避免了医疗挤兑,但也暴露出初期药品储备不足等问题。

社会影响与启示

最新一轮上海疫情不仅是一次公共卫生事件,更对社会经济产生了深远影响,积极方面,它加速了社会对病毒的科学认知(如从“恐疫”到“理性应对”),推动了线上医疗、远程办公等新业态发展;消极方面,短期内的感染高峰导致劳动力暂时短缺,服务业受到冲击。

从长远看,这次疫情为全球大流行向地方性流行过渡提供了案例,它提醒我们,未来需平衡疫情防控与经济发展,加强公共卫生体系建设,尤其是脆弱群体的保护。

回顾最新上海疫情,其起始于2022年11月下旬,在政策调整和病毒变异背景下于12月全面暴发,最终在2023年初趋于平稳,这一过程既反映了人类与病毒共存的挑战,也彰显了城市的韧性,对于公众而言,关注官方指南、做好个人防护,仍是应对未来疫情变化的关键,上海的经验表明,科学防控与常态化管理相结合,才能最大程度减少疫情对生活的干扰。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏