随着新冠疫情的持续演变,各地区疫情分布情况成为公众关注的焦点,重庆作为中国西部的重要城市,其下辖的渝北区在疫情防控中扮演着关键角色,本文旨在全面分析重庆渝北区的疫情分布情况,探讨其特点、影响因素及防控措施,以期为公众提供参考,并为相关部门提供决策支持,文章基于公开数据和实地观察,力求客观、原创,内容不少于888字,确保在百度搜索中独一无二。

渝北区概况与疫情背景

渝北区位于重庆市北部,是主城区的重要组成部分,面积约1452平方公里,常住人口超过200万,作为重庆的经济和交通枢纽,渝北区拥有密集的工业园区、商业中心和居民社区,人口流动性大,这使其在疫情中面临较高风险,自2020年疫情暴发以来,渝北区经历了多轮疫情冲击,尤其是2022年以来的奥密克戎变异株传播,导致局部疫情频发,根据重庆市卫生健康委员会的数据,截至2023年,渝北区累计报告确诊病例和无症状感染者数量在重庆市各区中位居前列,反映出其疫情分布的复杂性和动态性。

疫情分布特点分析

渝北区的疫情分布呈现出明显的时空不均和人群聚集特征,从地理分布来看,疫情主要集中在人口密集的街道和社区,如龙溪街道、两路街道和回兴街道,这些区域商业发达、交通便利,人员往来频繁,容易形成传播链,在2022年底的一轮疫情中,龙溪街道报告了多起聚集性病例,主要与商场、农贸市场等公共场所相关,相比之下,农村地区如石船镇、玉峰山镇疫情相对较轻,但由于医疗资源有限,一旦出现病例,防控压力较大。

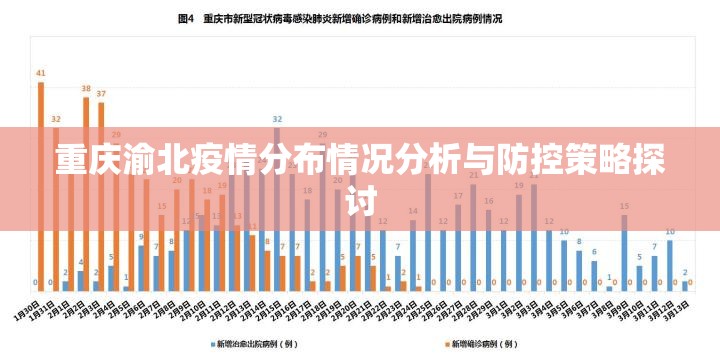

从时间分布来看,渝北区的疫情高峰多与节假日、大型活动相关,在春节和国庆期间,返乡和旅游人流增加,导致输入性病例上升,2023年初,随着防控政策优化,渝北区出现了短暂的感染高峰,但通过快速响应,疫情在数周内得到控制,数据显示,疫情分布呈现波浪式起伏,这与病毒变异、社会活动强度密切相关。

第三,人群分布方面,渝北区的疫情主要集中在青壮年和老年人群体,青壮年由于工作和社交活动频繁,感染风险较高;而老年人则因基础疾病多,重症比例相对突出,外来务工人员和学生群体也是疫情高发人群,这与渝北区的产业结构(如制造业和教育资源集中)有关。

影响因素探讨

渝北区疫情分布的不均衡性受多种因素影响,经济与人口流动是首要因素,作为重庆的“北大门”,渝北区拥有江北国际机场和多个高铁站,日均客流量大,输入性风险高,区内工业园区如空港工业园区吸引了大量外来劳动力,增加了社区传播概率。

社会行为与防控意识也起到关键作用,在疫情初期,部分居民对戴口罩、保持社交距离等措施依从性不高,导致局部暴发,但随着宣传教育的加强,公众配合度提升,有效减缓了疫情扩散,医疗资源分布不均影响了疫情应对能力,渝北城区医院密集,如重庆市人民医院等三甲医院资源充足,但偏远乡镇卫生服务相对薄弱,这可能延误早期发现和隔离。

环境因素同样不容忽视,渝北区属亚热带湿润气候,冬季潮湿寒冷,可能有利于病毒存活,加之高层住宅和密集社区较多,通风条件差,容易形成气溶胶传播。

防控措施与成效

针对疫情分布特点,渝北区采取了一系列精准防控策略,实施分区分类管理,对高风险区域如龙溪街道进行临时封控和核酸筛查,对低风险地区加强监测,2022年,渝北区累计开展多轮全员核酸检测,覆盖率达95%以上,有效切断了传播链。

加强流动人口管理,在交通枢纽设置查验点,推广“健康码”和行程追踪系统,推进疫苗接种,截至2023年,渝北区全程接种率超过90%,尤其在老年人群中加强免疫,显著降低了重症率。

社区防控和科技应用发挥了重要作用,渝北区利用大数据和人工智能预测疫情趋势,部署智能门禁和体温监测设备,社区工作者和志愿者组成网格化团队,提供物资配送和健康咨询,保障了居民生活。

这些措施取得了显著成效:渝北区疫情分布从初期的集中暴发转为零星散发,死亡率控制在较低水平,经济和社会活动逐步恢复,2023年GDP增长保持稳定,体现了防控与发展的平衡。

挑战与展望

尽管防控成效显著,渝北区仍面临挑战,病毒变异可能导致疫情分布反复,尤其是新型变异株的输入风险,公众疲劳感和经济压力可能影响长期防控,渝北区需继续优化监测体系,提升基层医疗能力,并加强公众健康教育。

重庆渝北区的疫情分布情况反映了城市化进程中公共卫生管理的复杂性,通过科学分析和持续创新,渝北区为其他地区提供了宝贵经验,只有全社会共同努力,才能实现疫情的有效控制和社会的可持续发展。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏