在全球公共卫生的视野中,疫情最新情况分布表已不仅仅是一张简单的数据罗列,它更像是一幅动态的“战疫地图”,一个洞察病毒传播规律、评估防控成效、指引公众行为的关键工具,这张表上的每一个数字、每一条曲线,都凝聚着无数个体的健康信息,也反映着宏观层面的防控策略与挑战,深入解读这张分布表,对于我们理解现状、规划未来具有不可替代的价值。

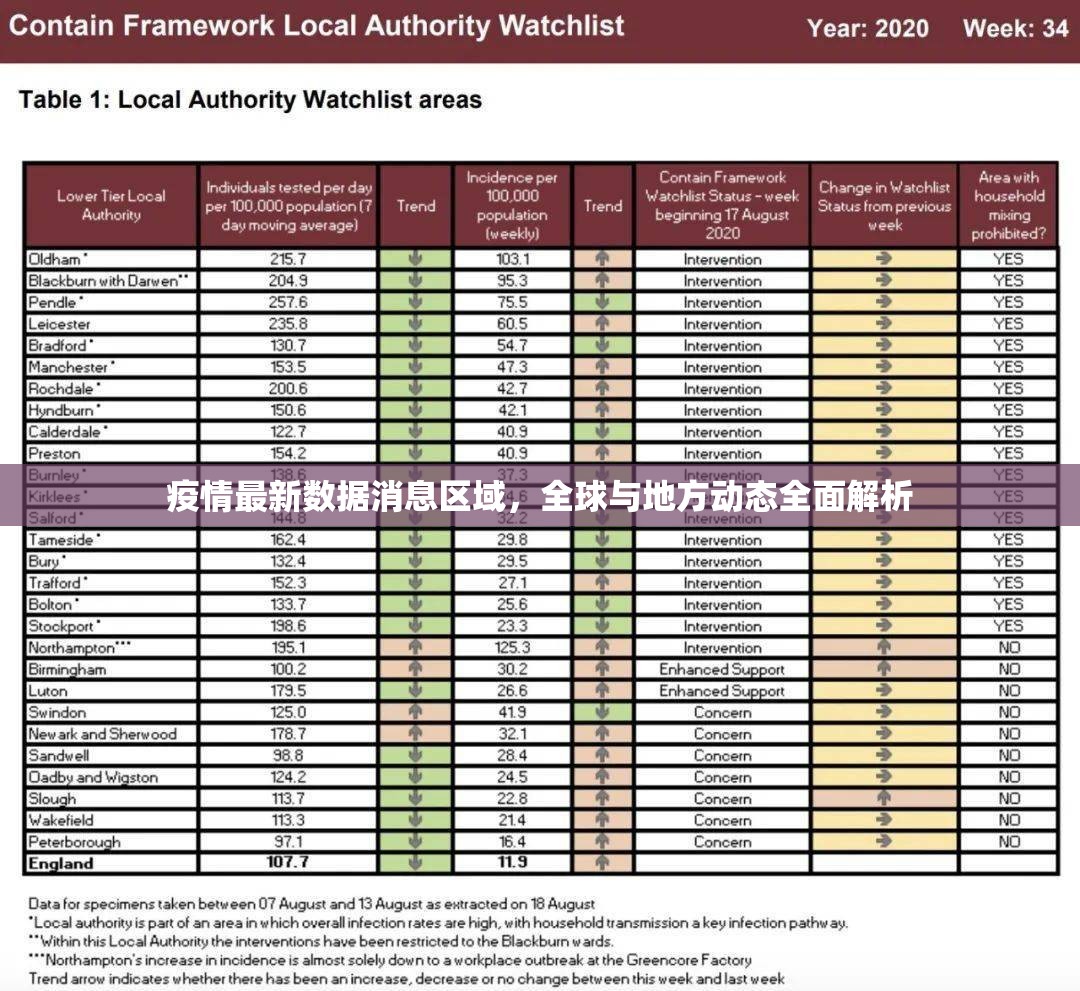

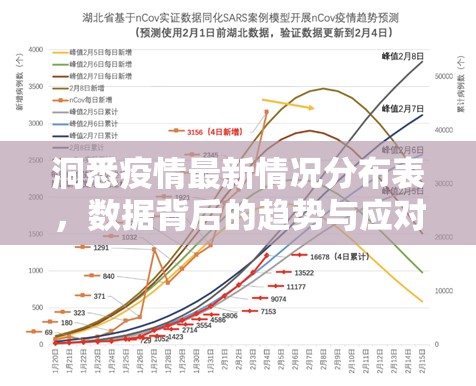

一份典型的疫情最新情况分布表,其核心维度通常包括时间、地域和指标,在地域上,它会细化到全球、国家、省/州乃至市/县级别,清晰地勾勒出疫情的地理重心和扩散路径,在指标上,它则聚焦于几个关键数据:新增确诊病例、无症状感染者、现有确诊(存量)、累计确诊、治愈出院人数以及不幸病逝的死亡病例,将这些数据以时间为轴连接起来,就形成了我们熟知的疫情趋势曲线。

解读这张分布表,关键在于洞察其背后的趋势,而非孤立地看待某个时间点的数字。

“新增”与“存量”的辩证关系是首要观察点,如果新增确诊病例数持续高于治愈出院数,意味着“现有确诊”这一存量仍在攀升,疫情处于发展或平台期,医疗系统持续承压,反之,当每日治愈出院人数稳定超过新增确诊时,存量开始下降,则表明疫情进入消退通道,防控措施显现效果,分布表上的这一增一减,直接反映了疫情阻击战的前线态势。

地域分布的“热点”与“空白” 揭示了病毒的传播焦点,分布表能够迅速锁定高风险区域,例如某个城市或社区突然成为新的疫情“震中”,这为实施精准防控——如重点区域的核酸筛查、流调溯源和局部封控——提供了最直接的数据支持,低风险或“空白”区域的持续稳定,也证明了分层、分级管控策略的有效性,为逐步恢复社会经济活动提供了信心和依据。

“确诊病例”与“无症状感染者”的比例变化是判断疫情发展阶段的重要风向标,在大规模核酸检测和常态化筛查下,无症状感染者的发现比例增高,一方面说明监测系统愈发灵敏,能够更早地“揪出”隐匿的传播链;另一方面也提示病毒变异可能带来的新特性,其更强的隐匿性对快速响应能力提出了更高要求,分布表中这两类数据的消长,是调整防控重心,例如是侧重于隔离治疗还是社区筛查的重要参考。

我们必须清醒地认识到,任何分布表的数据都存在其局限性,它受制于检测能力、报告标准和统计口径,检测覆盖不足可能导致数据低估,而报告延迟则会影响对实时态势的判断,我们不应为单日数据的短期波动过度恐慌或放松,而应关注其长期趋势和移动平均值。

对于公众而言,疫情分布表是获取权威信息、消除不确定性恐慌的“定心丸”,它帮助我们了解所在社区的风险等级,从而自觉遵守相应的防疫规定,做好个人防护,对于决策者而言,它是科学决策的“导航仪”,依据数据动态调整防控策略,在保障人民健康与维持社会运转之间寻求最佳平衡。

疫情最新情况分布表是这场漫长抗疫战争中不可或缺的情报中心,它用最理性的方式,记录着人类与病毒搏斗的每一个脚印,面对未来可能出现的任何疫情波动,我们更应学会理性看待、科学分析这张分布表,从中汲取经验与智慧,既不掉以轻心,也不盲目恐惧,共同筑牢应对疫情的坚固防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏