内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗报告新增新冠肺炎确诊病例,引发社会广泛关注,当地疾控部门迅速行动,公布了详细行程轨迹,旨在精准排查密切接触者,阻断传播链条,这一事件再次凸显了疫情防控的严峻性,尤其是在边境地区和旅游热点地带,本文将基于官方通报,梳理新增病例的行程轨迹,分析其潜在风险,并探讨应对措施,以期为公众提供参考。

新增病例基本情况与行程轨迹概述

据额济纳旗卫生健康委员会通报,新增病例为一名中年男性,常住于本地,近期无境外旅居史,但曾有多地活动记录,病例于10月15日出现发热、咳嗽等症状,自行检测抗原阳性后,立即前往定点医院就诊,核酸检测结果确认为阳性,疾控部门通过流调溯源,初步判定其感染源可能与周边地区输入有关,具体溯源工作仍在进行中。

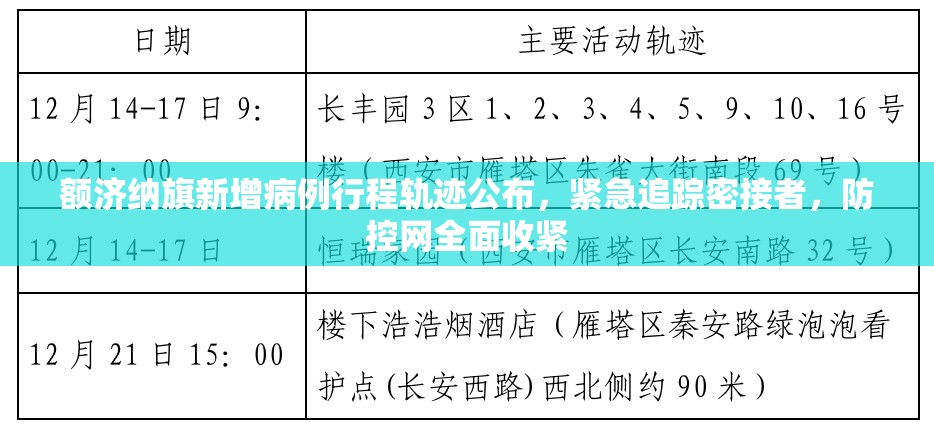

行程轨迹显示,该病例在10月8日至10月14日期间,活动范围较广,涉及多个公共场所,具体轨迹如下:

- 10月8日:上午前往额济纳旗中心市场采购生活物资,停留约1小时;下午在本地一家餐馆与朋友聚餐,时长2小时;晚间在社区广场散步。

- 10月9日:驱车前往邻近的巴彦浩特镇,参观一处旅游景区,并在景区内餐厅用餐;当晚返回额济纳旗住所。

- 10月10日:全天在本地工作单位办公,中午在单位食堂就餐;下班后前往健身房锻炼1小时。

- 10月11日:上午到访额济纳旗人民医院进行常规体检;下午在商业街购物,并光顾一家咖啡馆。

- 10月12日:参加一场本地婚宴,聚集人数约50人;晚间在家中休息。

- 10月13日:再次前往巴彦浩特镇处理公务,途中在服务区短暂停留;返回后,在社区活动室参与棋牌娱乐。

- 10月14日:症状出现前,曾到访药店购买感冒药,并在小区附近超市购物。

这一行程轨迹覆盖了市场、餐馆、景区、医院、婚宴等多个高风险场所,潜在密接者众多,疾控部门已紧急发布公告,要求在同一时间段到过相关地点的人员,立即向社区报备并接受核酸检测。

行程轨迹背后的风险分析与防控挑战

额济纳旗新增病例的行程轨迹,暴露了当前疫情防控中的多个薄弱环节,病例的活动跨越了城镇边界,涉及旅游和公务活动,增加了跨区域传播风险,额济纳旗地处内蒙古西部,与甘肃、宁夏等地接壤,是胡杨林旅游的热门目的地,10月正值旅游旺季,人流密集,病例在景区和餐馆的停留,可能导致病毒通过游客扩散至周边省份,婚宴、健身房等聚集性活动,为超级传播事件埋下隐患,据统计,该婚宴参与者中已有数人被判定为密接者,正接受隔离观察。

病例在症状出现前多次前往公共场所,如市场和医院,凸显了早期症状识别的滞后性,许多感染者初期症状轻微,容易误判为普通感冒,导致延迟就医,本地医疗资源有限,尤其是边境地区,核酸检测和流调能力相对不足,可能影响应急响应速度,疾控专家指出,额济纳旗的沙漠地貌和分散人口,增加了溯源难度,需借助大数据和社区网格化治理来弥补。

从更深层次看,这一事件反映了“动态清零”政策在基层执行的挑战,额济纳旗经济以农牧业和旅游业为主,频繁的封锁措施可能影响民生,但放松管控又会带来疫情反弹风险,如何在保障经济发展的同时,筑牢防控网,成为当地政府的紧迫课题。

应对措施与公众防护建议

针对新增病例,额济纳旗已启动应急响应机制,采取多项措施遏制疫情蔓延,一是全面追踪密接者,截至最新通报,已排查出200余名密接和次密接人员,全部实施集中隔离或居家健康监测,二是加强社会面管控,临时关闭景区、餐馆等公共场所,暂停大型活动,并对相关区域进行环境消杀,三是提升核酸检测能力,在重点社区开展全员筛查,确保早发现、早隔离。

公众也需提高警惕,配合防控工作,建议近期有相关轨迹重叠的人员,主动进行核酸检测,并做好自我健康监测,出行时佩戴口罩、保持社交距离,避免前往人群密集场所,接种疫苗仍是预防重症的关键,额济纳旗已加速推进加强针接种,尤其针对老年人和基础疾病患者。

从长远看,额济纳旗需完善边境防控体系,例如加强入境人员管理,推广“健康码”跨省互认,利用科技手段优化流调效率,如引入人工智能分析行程数据,可减少人为疏漏。

额济纳旗新增病例的行程轨迹,如同一面镜子,映照出疫情防控的复杂性与艰巨性,唯有政府、社会与个人协同努力,才能织密防护网,守护来之不易的防疫成果,随着冬季来临,疫情反弹风险加剧,我们必须保持清醒,不让懈怠成为病毒的温床,让额济纳旗的胡杨林,在金色秋日中继续绽放生机,而非被阴霾笼罩。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏