当我们回望过去几年,一段被新冠疫情深刻改变的岁月浮现眼前,这场席卷全球的公共卫生危机,不仅改变了无数个体的生活轨迹,也重塑了国际社会的运行方式,这场疫情究竟何时开始,又是在何时结束的?这个问题看似简单,却蕴含着对这段特殊历史的深刻理解,本文将基于权威数据和多方观点,梳理这场全球大流行的清晰时间线,还原一个尽可能客观的全景图。

疫情的起点:模糊的源头与明确的警报

确定疫情的开始时间,需要从两个层面理解:病毒的悄然出现与国际社会的正式确认。

从病毒溯源的角度看,起点笼罩在迷雾之中,目前广泛认为,首例人类病例于2019年12月在中华人民共和国湖北省武汉市出现,早期病例与华南海鲜批发市场存在关联,提示可能存在动物源性传播,更精确的“零号病人”和病毒跨越物种屏障的具体细节,至今仍是国际科学界深入研究的课题。

而从全球应对的层面看,几个关键时间点标志着疫情被正式确认并拉响全球警报:

- 2019年12月31日:中国向世界卫生组织(WHO)报告了武汉市一系列不明原因肺炎病例。

- 2020年1月7日:中国科研团队分离出新型冠状病毒。

- 2020年1月30日:世界卫生组织宣布此次疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是世卫组织的最高级别警报。

- 2020年3月11日:随着病毒在全球超过110个国家和地区蔓延,世卫组织总干事谭德塞正式宣布新冠肺炎疫情构成“全球大流行”(Pandemic)。

若以全球共同认知和协同应对的标志为起点,2020年第一季度,特别是世卫组织宣布“全球大流行”的3月11日,通常被视为新冠疫情在全球范围内爆发的关键时间节点。

疫情的历程:波浪式的蔓延与人类的抗争

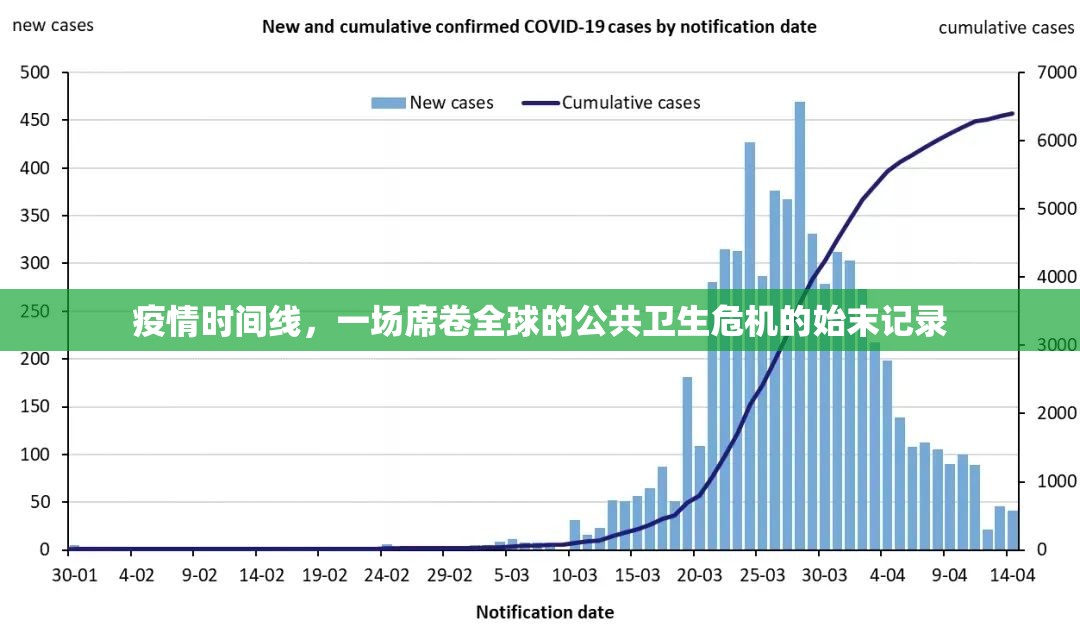

疫情开始后,全球进入了一场漫长而艰巨的战斗,其发展并非线性,而是呈现波浪式特征,受到病毒变异、防控措施、疫苗研发与接种等多重因素影响。

- 初期扩散与封锁(2020年初-中期):病毒凭借其高度传染性迅速席卷全球,多国采取严格的封城、旅行限制、社交隔离等措施以延缓病毒传播,全球经济与社会生活一度陷入停滞。

- 变异毒株与多轮高峰(2020年底-2022年):阿尔法(Alpha)、德尔塔(Delta)、奥密克戎(Omicron)等变异株相继出现,其传染性不断增强,导致全球经历了一轮又一轮的感染高峰,特别是奥密克戎变异株,在2021年底至2022年初引发了史上最快的感染浪潮。

- 疫苗的曙光与应对策略的转变:科学界以前所未有的速度成功研发了多种有效疫苗,2020年底开始,全球陆续启动大规模疫苗接种工作,显著降低了重症率和死亡率,为人类提供了关键保护,随着免疫屏障的建立和奥密克戎毒株致病力相对减弱,许多国家自2022年起逐步调整防疫策略,从强调“清零”和严格封锁转向“与病毒共存”,着重于医疗资源保障和重点人群保护。

疫情的“结束”:并非终点的终点

疫情何时结束,是一个更为复杂的问题,它并非像关灯一样有一个瞬间的“结束”时刻,而是一个渐进的过程,更多意味着从“全球大流行”的紧急状态过渡到地方性流行或季节性管理的常态。

关键的转折点出现在2023年:

- 2023年5月5日:世界卫生组织总干事谭德塞宣布,新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这一决定基于疫苗接种带来的高人群免疫力、死亡率显著下降、医疗系统压力减轻等因素,此举象征着全球新冠疫情紧急阶段的结束,标志着应对工作进入了一个新的、长期的管理阶段。

宣布PHEIC结束并不意味着新冠病毒已经消失或疫情彻底终结,病毒仍在变异和传播,仍在全球范围内导致感染、住院甚至死亡,尤其对脆弱人群构成威胁,它已成为一种需要长期监测和管理的呼吸道传染病,类似于流感。

回顾疫情的时间线,它始于2019年底的悄然出现,在2020年初演变为全球性危机,经历了长达三年多的跌宕起伏,最终在2023年中期告别了全球紧急状态,这场疫情以其巨大的代价,深刻警示了全球公共卫生治理的脆弱性与重要性,也展现了人类在危机面前的科学精神与坚韧不拔,关于疫情“开始”与“结束”的追问,不仅是对一段历史的厘清,更是为了从这场深刻的集体经历中汲取教训,更好地构建一个具有韧性的未来,新冠病毒的故事尚未完全写完,但最艰难的章节无疑已经翻过。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏