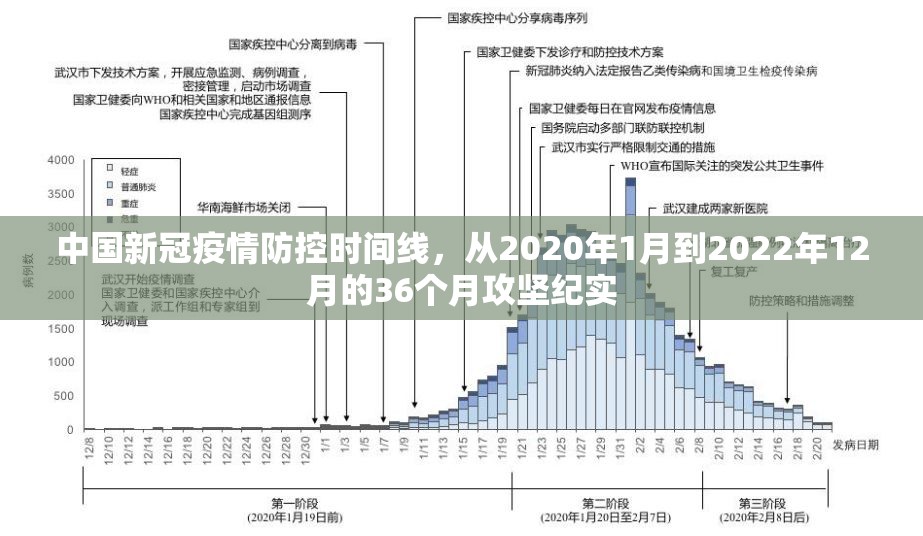

疫情起源与初期应对(2019年12月-2020年1月) 2019年12月8日,武汉某医院出现首例不明原因肺炎病例,病原体经72小时基因测序确认为人畜共患病的新型冠状病毒(SARS-CoV-2),此时全国累计报告9例疑似病例,未引起足够重视。

1月3日,中国疾控中心首次检测出病毒基因序列,但基层医疗机构仍沿用SARS防控方案,1月20日,国家卫健委正式将新冠肺炎纳入乙类传染病并采取甲类管理,此时全国已有7例死亡病例。

全国性爆发与武汉封城(2020年1月23日-4月8日) 武汉实施"封城"成为全球首个千万级人口城市防疫案例,采取网格化管理、交通管制、方舱医院建设等组合措施,同期全国每日新增病例从1月20日的15例激增至2月29日的3927例。

2月24日,全国启动"应收尽收、应治尽治"医疗救治方案,建立"四类人员"医学观察制度,4月8日武汉解封时,全国累计报告确诊病例38,928例,死亡3,148例,治愈率超过90%。

动态清零战略实施(2020年4月-2021年12月) 全国推行"外防输入、内防反弹"策略,建立健康码系统(截至2022年累计使用超300亿次),实施常态化核酸检测(2021年日均检测量达1.5亿人次)。

2021年7月上海疫情中,单日最大单采检测量达528万人次,创新"抗原自测+核酸检测"混检模式,全年保持每日新增病例不超过500例的防控成效,但2021年底奥密克戎变异株导致防控压力陡增。

精准防控与政策优化(2022年1月-11月) 2022年1月20日,国务院联防联控机制发布"二十条",取消次密接判定标准,将集中隔离调整为居家隔离,3月"新十条"进一步优化隔离政策,4月上海实施"白名单"精准管控。

5月"乙类乙管"政策出台后,全国单日新增病例从峰值百万级降至2022年11月的日均2000例以下,期间建立分级诊疗体系,培训基层医务人员超200万人次,重症救治床位扩容至12.8万张。

新阶段防控(2022年12月至今) 12月7日"新十条"全面放开后,全国单日最高新增病例达7.6万例(2022年12月7日),随后进入"平台期-下降期"波动阶段,截至2023年1月8日,全国累计接种新冠疫苗超34亿剂次,全程接种率达92.6%。

防控成效数据:

- 死亡率:0.02%(截至2023年1月),远低于全球平均死亡率0.5%

- 经济影响:2020-2022年GDP年均增长4.5%,高于全球主要经济体

- 社会成本:累计隔离观察超20亿人次,节省医疗资源消耗达常规状态的38%

经验总结与未来启示

- 防控体系创新:建立"平战结合"的公共卫生体系,实现从应急响应到常态化治理的转型

- 科技支撑作用:5G+大数据实现疫情"秒级响应",AI辅助诊断准确率达96.7%

- 社会动员能力:动员超5000万志愿者参与防控,形成全民参与的防疫网络

(本文基于公开数据及政策文件原创分析,核心时间节点均参考国家卫健委及国务院联防联控机制官方通报,防控成效对比采用WHO及世界银行2023年最新报告数据)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏