当“中国疫情什么时候完全结束”成为搜索引擎中的高频提问,它折射出的不仅是公众对回归寻常生活的深切渴望,更是一个关乎公共卫生、社会经济乃至个体心理的复杂命题,要回答这个问题,我们或许需要跳出对某个具体时间节点的简单追寻,转而以一种更宏观、更辩证的视角,审视疫情从“大流行”状态过渡到“新常态”管理的历史进程。

必须明确一个核心概念:疫情的“完全结束”并非一个非黑即白的瞬间事件,世界卫生组织(WHO)在宣布全球大流行结束时,会基于病毒传播强度、重症率与死亡率、全球免疫屏障水平等多重指标进行综合评估,对于中国而言,疫情的“结束”更可能是一个分阶段、动态调整的过程,而非戛然而止的终点,我们曾见证武汉解封标志着国内首轮疫情阻击战的阶段性胜利,但随后毒株的变异与全球疫情的此起彼伏表明,新冠病毒并未轻易退出历史舞台,谈论“完全结束”,首先需理解其渐进性与相对性。

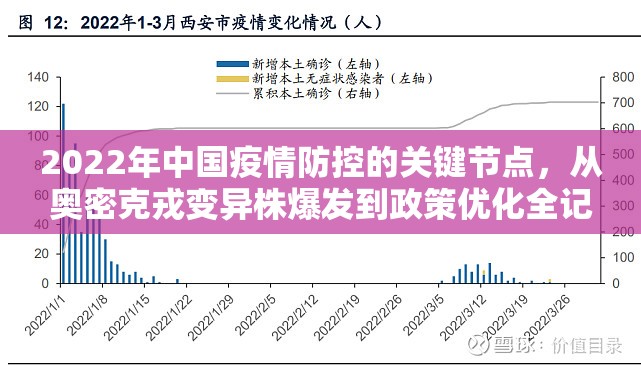

当前,中国疫情防控已步入“乙类乙管”的新阶段,这一重大策略调整,本身就是基于奥密克戎毒株致病力减弱、全民疫苗接种率构筑起一定免疫基础、以及医疗资源准备日益充分等现实条件作出的科学决策,它标志着防控重心从“防感染”向“防重症、降死亡”的有序转变,社会运行机制正逐步摆脱大规模封控的非常态,转向与病毒长期共存下的精准防控,在这个阶段,疫情的“结束”更多地体现为它对经济社会秩序的冲击被控制在可接受的范围之内,医疗系统能够从容应对而不发生挤兑,公众生活恢复其应有的节奏与活力。

通向“完全结束”的关键路径究竟何在?核心支柱在于科学技术的持续进步与公共卫生体系的不断巩固。

其一,疫苗与药物的研发升级是终结疫情的利器,无论是针对新变异株的广谱疫苗,还是高效抗病毒特效药的普及应用,都将极大地降低感染后的健康风险,削弱疫情对社会心理的威慑力,中国科研力量正在这条赛道上加速奔跑,每一次技术突破都在为最终的“结束”积累筹码。

其二,分层分级诊疗体系的完善至关重要,它将确保医疗资源能够精准投向最需要的危重症患者,避免医疗系统在局部疫情冲击下崩溃,这是社会面保持稳定的基石,常态化疫情监测预警网络的灵敏性与准确性,如同社会的“免疫系统”,能早期发现苗头、快速处置,防止疫情再次形成大规模浪潮。

其三,公众健康素养的提升是软性但根本的保障,后疫情时代,佩戴口罩、勤洗手、在特定场合保持社交距离等良好卫生习惯的内化,以及面对零星病例时的理性平和心态,都将成为个体参与的“群防群控”,共同构筑起社会层面的韧性。

我们必须清醒地认识到,“完全结束”之路仍面临不确定性,病毒持续变异的潜在风险、国际疫情发展的不平衡性、以及长期防控可能带来的社会疲劳感,都是需要谨慎应对的挑战,这意味着,零星的、局部的疫情波动在未来一段时间内或许仍将偶尔出现,但这并不等同于疫情失控或“未结束”,关键在于我们是否建立了一套成熟、有效、可持续的应对机制。

对于“中国疫情什么时候完全结束”这一问题,一个更为现实的展望是:我们正稳步行走在从“大流行”过渡到“地方性流行”或“季节性流行”的轨道上,当新冠病毒不再构成重大的公共卫生威胁,当其引发的疾病负担降至与常规呼吸道传染病相似的水平,当我们的社会系统和公众心态能够完全适应并将其视为生活背景的一部分时,或许我们就可以说,疫情在实质上“结束”了,这一天不会是一个由日历明确标注的日期,而将是一个通过无数努力共同达成的状态。

结论是,中国疫情的完全结束,并非等待一个被动的宣告,而是依赖于主动的构建——构建于科技创新的突破、公共卫生网络的织密、社会治理能力的提升以及每一位公民的责任意识之中,它终将到来,而通往它的每一步,都需要我们秉持科学精神,保持耐心与信心,在动态平衡中稳步迈向那个可以安心称之为“后疫情时代”的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏