自2020年初新冠疫情爆发以来,中国采取了一系列严格的防控措施,包括动态清零政策、大规模核酸检测、隔离管控和国际旅行限制等,有效控制了疫情的扩散,随着病毒变异和全球疫情形势的变化,许多人开始关注一个问题:中国疫情何时开放?这个问题不仅关乎国内经济社会的恢复,也涉及国际交流的重启,本文将从中国疫情政策的演变、开放的关键因素、当前进展以及未来展望等方面,探讨这一复杂议题。

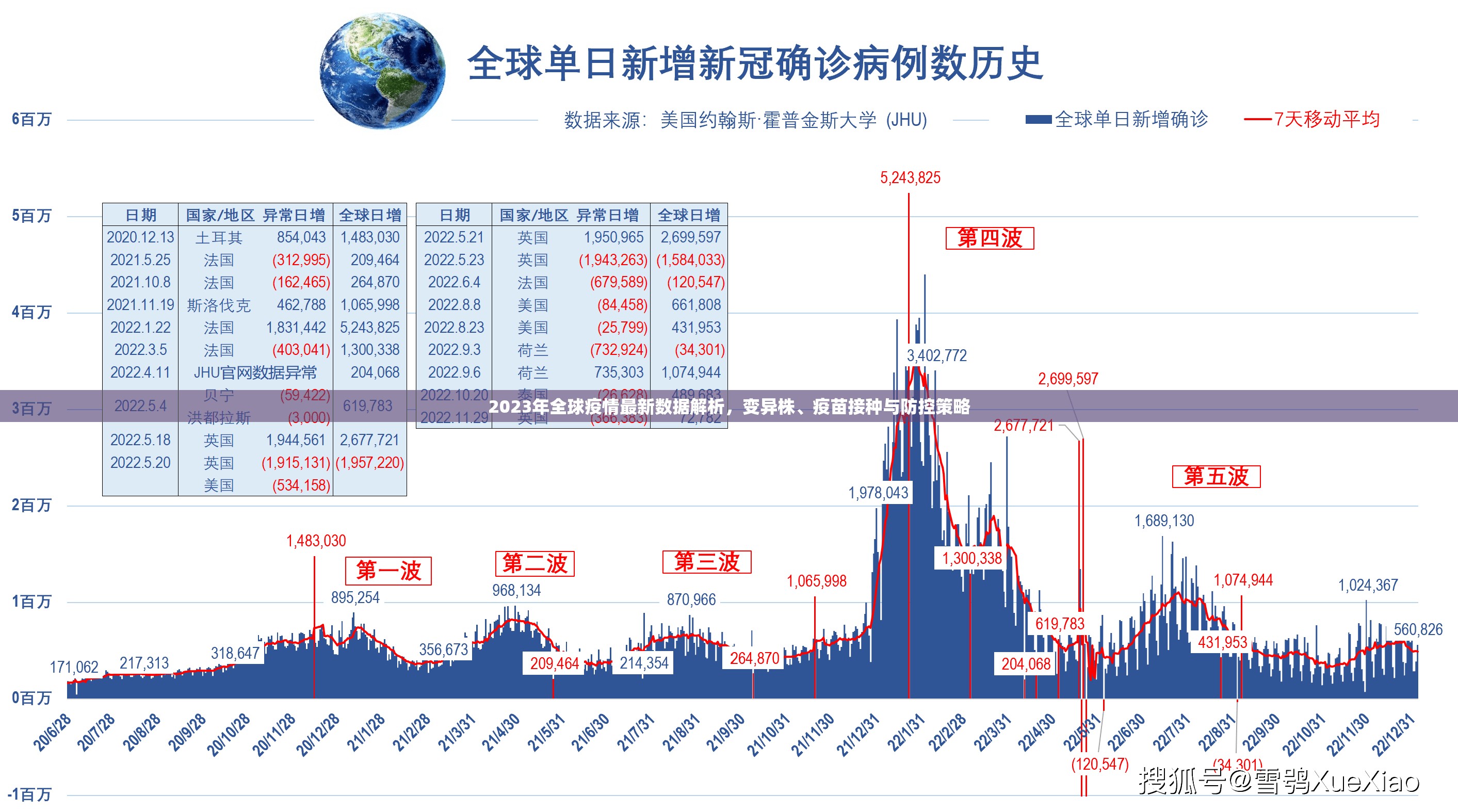

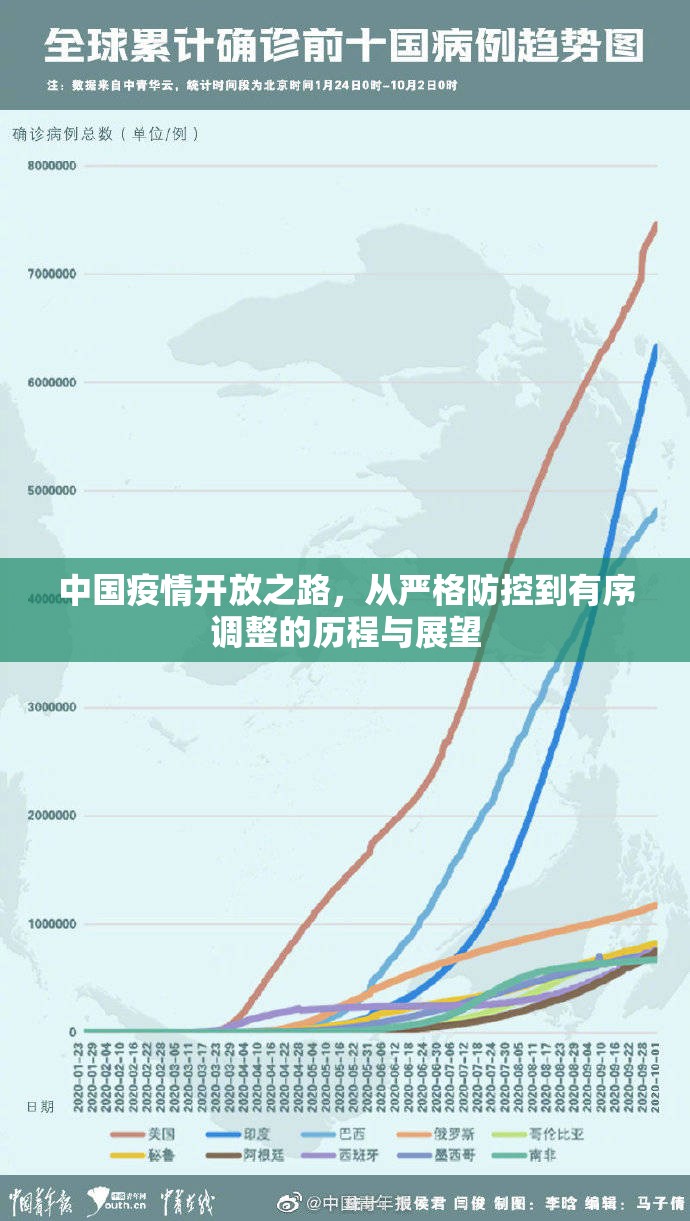

回顾中国疫情政策的演变,可以看出其开放路径是渐进而谨慎的,在疫情初期,中国迅速采取封锁、隔离等措施,成功遏制了病毒的传播,2020年至2022年,动态清零政策成为主导,旨在通过快速检测和局部管控避免大规模爆发,这一时期,中国的开放程度有限,国际旅行受到严格限制,入境需隔离14天甚至更长,随着奥密克戎等变异株的出现,病毒的传播力增强但致病性减弱,全球多国逐步转向“与病毒共存”的策略,中国也开始调整政策,例如在2022年底优化防控措施,减少隔离时间,并逐步恢复国内经济活动,这标志着中国向开放迈出了重要一步,但全面开放仍需时间。

中国疫情开放的关键因素包括疫苗接种率、医疗资源准备、病毒变异情况以及社会经济需求,截至2023年,中国疫苗接种率已超过85%,尤其是老年人群的接种率提升,为开放提供了基础,政府加强医疗体系建设,增加ICU床位和药物储备,以应对可能的疫情反弹,病毒变异的不确定性也是一个重要考量——如果新变种导致重症率上升,开放可能会延迟,经济压力日益凸显,疫情对旅游、外贸和消费造成了冲击,促使中国在2023年逐步放宽国内管控,例如取消部分核酸检测要求,推动复工复产,国际层面的开放则更复杂,需平衡输入风险和全球合作需求。

当前,中国疫情开放已取得一定进展,2023年以来,中国逐步放宽了入境隔离政策,从“14+7”缩短为“7+3”,再到部分城市试点免隔离,同时恢复了更多国际航班和签证服务,国内方面,跨省旅行限制减少,大型活动逐步重启,这体现了政策向有序开放倾斜,2023年夏季,中国举办了多项国际体育赛事和文化交流活动,显示了对开放的积极态度,但这个过程并非一蹴而就,政府仍强调“精准防控”,避免一刀切,以确保公共卫生安全,这些措施表明,中国正在以稳妥的步伐推进开放,而非突然全面放开。

展望未来,中国疫情全面开放可能是一个渐进的过程,预计在2024年至2025年实现更大幅度的国际旅行自由化和国内生活正常化,但这取决于多个变量:一是全球疫情形势,如果病毒进一步弱化为普通流感,中国可能会加快开放;二是国内社会适应能力,包括公众对开放后病例增加的接受度;三是国际合作进展,例如与更多国家互认健康码和疫苗证书,值得注意的是,中国在开放过程中可能会优先考虑经济重振和社会稳定,例如通过“一带一路”倡议加强对外交流,同时利用数字化手段(如健康码系统)管理风险。

中国疫情开放是一个动态平衡的过程,既要保障人民健康,又要推动经济社会发展,从历史经验看,中国的政策调整往往基于科学评估和现实需求,因此开放时间表不会固定,而是随形势灵活变化,作为公民,我们应保持耐心,积极配合防控措施,同时期待在不久的将来,一个更加开放的中国能为全球复苏注入新动力,在这个过程中,每个人都是参与者,共同守护健康与发展的双赢局面。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏