在信息如潮水般涌来的时代,尤其是在全球经历新冠疫情的几年里,我们每个人都曾迷失在“最新消息”的漩涡中,今天新增多少?政策有何调整?疫苗效力如何?这些瞬息万变的信息,迫切需要一种结构化的方式来承载与呈现。“疫情最新消息记录表”这一看似朴素的工具,便从简单的数据集合,演变成了我们理解、应对乃至最终铭记这场全球性公共卫生事件的关键载体。

记录表:超越表格的数据锚点

一份合格的疫情最新消息记录表,远不止是数字的罗列,它是一个多维度的信息枢纽,通常包含几个核心模块:

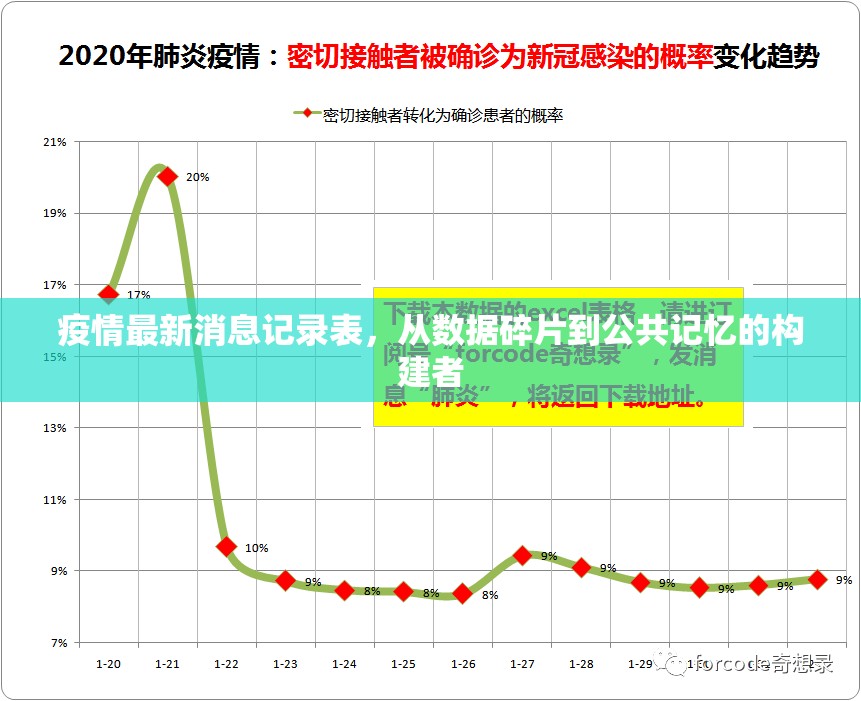

- 核心疫情数据: 这是表格的骨架,严谨地记录着每日的新增确诊病例(区分本土与输入)、无症状感染者数量、治愈出院人数以及不幸病逝的个案,这些冰冷的数字背后,是成千上万个家庭的悲欢离合,也是流行病学专家研判趋势、评估防控措施效果的基石。

- 风险区域动态: 它精准地勾勒出疫情的“地理图谱”,高风险区、中风险区的划定与解封,封控区、管控区、防范区的范围调整,都直接关系到数千万人的日常生活与出行自由,记录表的每一次更新,都牵动着特定区域居民的神经。

- 防控政策快照: 从核酸检测的频次与范围要求,到隔离政策的具体时长与条件;从公共场所的准入规定(如健康码、行程码、疫苗接种证明),到跨地区旅行的限制措施,这部分内容是社会面防控的“操作手册”,确保了公共生活能在最大安全系数下运行。

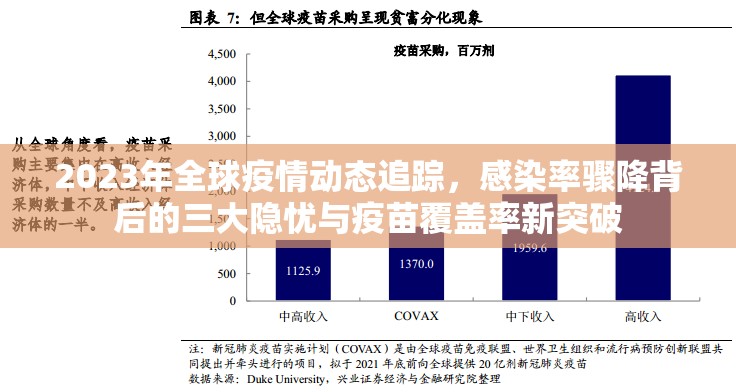

- 病毒与科研进展: 记录表也会追踪病毒的“身份”变化——新变异株(如Delta, Omicron)的发现与传播特性,以及科学界的应对——新疫苗的研发、特效药的审批与临床应用等,这是人类智慧与病毒赛跑的实时战报。

从工具到桥梁:记录表的公共价值

在疫情最焦灼的时期,这份不断更新的记录表,其价值超越了其工具属性,成为了社会运行中不可或缺的一环。

- 对于公众而言,它是破除谣言、稳定人心的“定盘星”。 在信息真伪难辨的网络空间,一个权威、统一、持续更新的官方记录表,是公众获取可信信息的首要渠道,它减少了因信息不对称引发的恐慌,指导着个人进行科学防护与合理规划。

- 对于决策者而言,它是科学决策、精准施策的“仪表盘”。 数据的日间对比、区域间的差异分析,能够清晰地揭示防控措施的成效与短板,为下一步是“收紧”还是“放宽”提供最直观的数据支持,从而实现“动态清零”或“分级管理”的战略目标。

- 对于历史而言,它是构建集体记忆的“活档案”。 疫情终将过去,但这段历史不容忘却,这一份份按时间序列排布的记录表,共同拼接出一幅完整、客观、详尽的疫情全景图,它为未来的学术研究、政策复盘、公共卫生体系建设以及社会心理创伤研究,提供了无可替代的一手资料。

反思与展望:记录表的未来演进

疫情记录表在发挥巨大作用的同时,也暴露了一些可提升的空间,如何进一步保证数据来源的透明度与口径的一致性?如何在呈现海量数据时,兼顾不同受众(如老年人、不同文化水平群体)的理解能力?如何在保护个人隐私的前提下,实现更精细化的数据服务?

展望未来,“疫情最新消息记录表”的理念与模式,完全可以应用于更广泛的公共卫生领域,它可以演进为一个常态化的“城市/国家公共卫生动态监测平台”,不仅追踪传染病,还可纳入慢性病管理、环境健康风险、食品安全预警等多维度信息,成为守护公众健康的“智慧中枢”。

“疫情最新消息记录表”,这个诞生于非常时期的产物,是我们这个数据时代应对巨大公共危机的智慧结晶,它从一行行数据、一条条政策中起步,最终承载的是我们对科学精神的尊崇、对公共秩序的维护以及对个体命运的关怀,当疫情的硝烟逐渐散去,这些精心维护的记录表将沉入历史,但它们所代表的理性、秩序与担当,以及所记录的教训与经验,必将成为我们面向未来、构建更具韧性的社会的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏