随着新冠病毒的持续演变,全球疫情数据统计已成为公众关注的焦点,根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新报告,截至2023年10月,全球累计确诊病例已突破7亿例,死亡病例超过690万例,尽管疫苗接种率稳步提升,但病毒的变异和区域不平衡仍带来不确定性,本文将通过最新数据,分析全球疫情现状、区域差异、影响因素,并展望未来趋势,旨在提供科学、客观的视角。

全球疫情总体趋势:从高峰到缓和

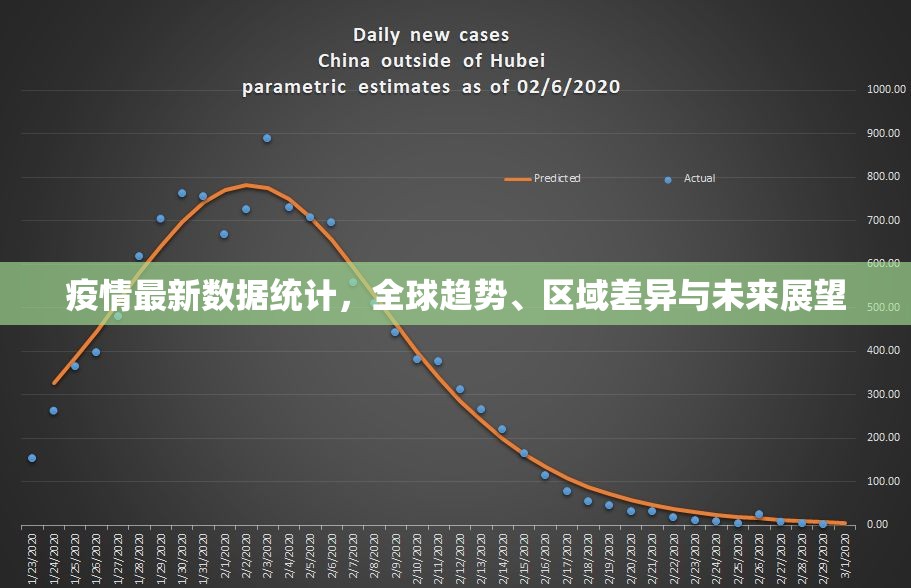

最新数据显示,全球疫情整体呈缓和态势,但波动依然存在,2023年第三季度,全球每周新增确诊病例约为200万例,较2022年同期的500万例大幅下降,这一趋势主要归因于疫苗接种的普及和自然免疫的积累,全球累计接种疫苗超过130亿剂,覆盖率超过70%,死亡病例的下降速度较慢,2023年全球每周平均死亡病例约为1万例,凸显出疫情对脆弱人群的持续威胁。

从病毒变异角度看,奥密克戎亚变种如XBB.1.5和EG.5仍是主流毒株,其传播力强但致病性相对较低,WHO指出,这些变种可能导致局部爆发,但全球大流行的紧急阶段已基本结束,数据统计显示,2023年全球重症率和住院率较2022年下降约40%,这得益于抗病毒药物的广泛应用和医疗系统的优化。

区域差异:发达国家与低收入国家的分化

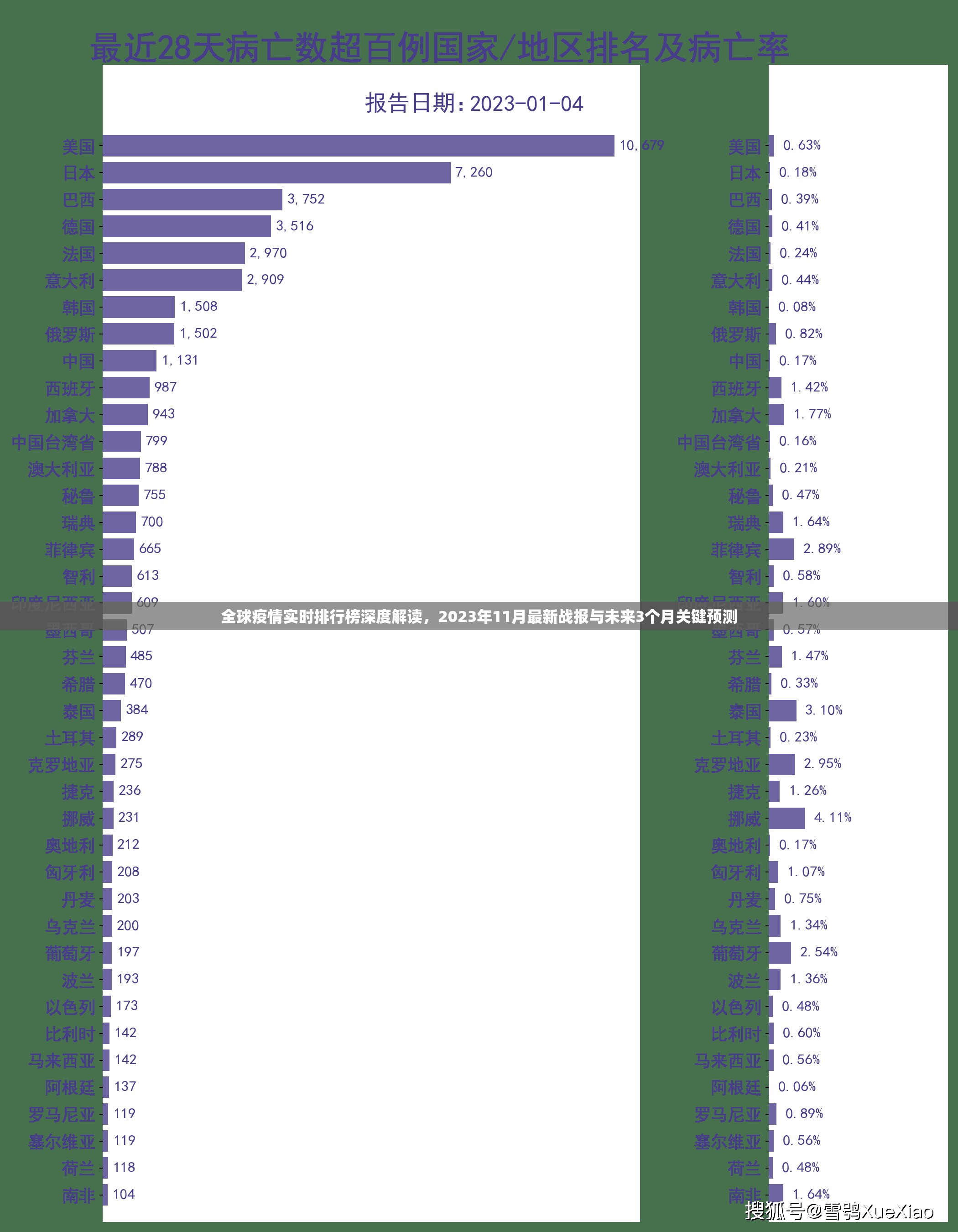

疫情数据统计揭示出明显的区域不平等,北美和欧洲等发达地区,由于疫苗覆盖率高(超过80%),疫情已进入常态化管理阶段,美国最新数据显示,每日新增病例降至约1万例,死亡病例稳定在低位;欧盟国家则通过加强针接种和数字化监测,将疫情控制在可接受范围内。

相比之下,非洲和部分亚洲国家仍面临挑战,非洲的疫苗覆盖率仅为30%左右,2023年第三季度,部分地区如南非和肯尼亚的病例数出现反弹,每周新增超过10万例,这主要是由于医疗资源匮乏、检测能力不足以及社会经济发展滞后,数据表明,低收入国家的死亡率为高收入国家的两倍以上,凸显全球卫生治理的紧迫性。

亚洲地区呈现复杂态势,中国在2023年逐步优化防控政策后,病例数在短期内上升,但通过分级诊疗和重点人群保护,重症率得到有效控制,印度和东南亚国家则因人口密集和变异毒株传播,数据波动较大。

影响因素分析:疫苗接种、公共卫生政策与社会行为

疫情数据的变化受多重因素驱动,疫苗接种是关键变量,数据显示,完成基础免疫的人群,感染后重症风险降低90%以上,2023年,二价疫苗和针对新变种的加强针推广,进一步巩固了免疫屏障,疫苗犹豫和分配不公仍在阻碍全球进展,例如在中东和拉美地区,虚假信息导致接种率停滞。

公共卫生政策直接影响数据统计,多数国家已转向“精准防控”,例如通过 wastewater监测和基因组测序追踪病毒变异,韩国和日本等国的经验表明,结合口罩令和社交距离的柔性措施,能有效遏制爆发,相反,政策放松过早的地区,如部分欧洲国家,在2023年初经历了小幅反弹。

社会行为也不容忽视,随着疫情常态化,公众的防护意识下降,聚集性活动增加,这可能解释为何病例数在节假日期间常出现峰值,经济重启和旅行恢复也带来了交叉感染风险,2023年全球航空客流恢复至疫情前水平的80%,间接推动了病毒传播。

从数据到行动

基于最新统计,疫情可能逐渐演变为地方性流行,类似于流感,WHO预测,未来全球可能每年出现2-3波感染高峰,但整体危害性将减弱,数据科学家建议,各国应加强实时监测和数据分析,以应对潜在新变种,全球合作至关重要,例如通过“疫苗公平计划”提升低收入国家的防护能力。

从个人层面,保持科学防护和及时接种疫苗仍是减少数据波动的有效手段,疫情教会我们,数据不仅是数字,更是生命和社会的镜子,通过持续学习和适应,人类有望在挑战中重建韧性。

疫情最新数据统计显示,全球正步入后疫情时代,但病毒并未消失,通过客观分析趋势和差异,我们既能看清进展,也能识别风险,数据驱动的决策和全球团结将是终结疫情的关键,正如WHO总干事谭德塞所言:“数据是我们的指南针,指引我们走向更安全的彼岸。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏