在过去的几年里,“疫情数据查询”从一个陌生的技术词汇,演变成了全球数十亿人日常生活中一个近乎本能的动作,它不再仅仅是冰冷数字的简单罗列,而是承载了集体记忆、个体决策与社会情绪的复杂载体,它像一面棱镜,折射出信息时代的公共治理、科技伦理与公民素养的深刻命题。

从工具到习惯:疫情数据查询的日常化渗透

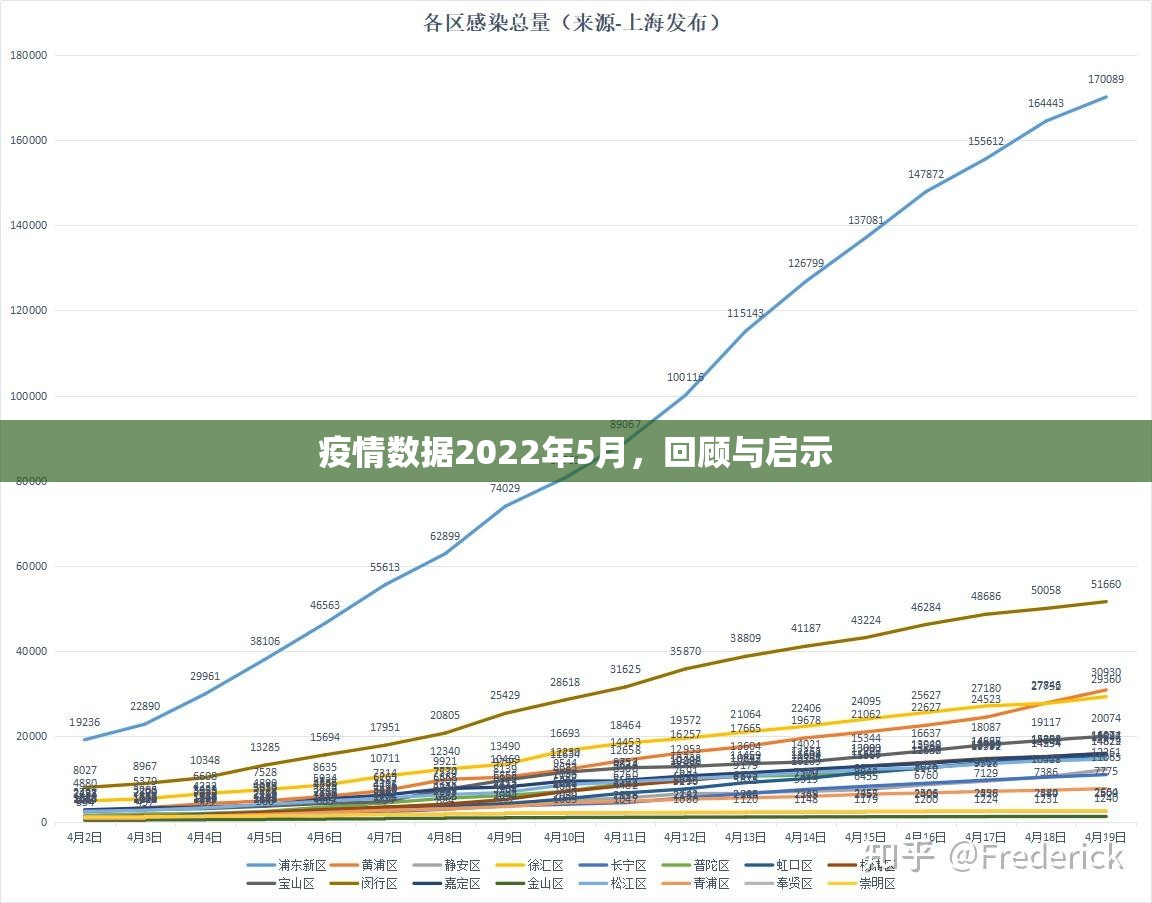

回想疫情初期,每日醒来第一件事,便是打开手机,熟练地进入各类疫情数据查询平台,无论是官方的“国务院客户端”,还是各大互联网平台推出的数据服务页面,那一串串跳动的数字——新增确诊、现有重症、累计死亡、治愈出院、风险区域——构成了我们感知外部风险最直接的尺度。

这种查询行为,最初源于对未知病毒的恐惧与信息饥渴,我们通过数据定位风险,评估周遭环境的安全性,今天是否要乘坐公共交通?所在的小区是否出现了病例?能否进行跨省市旅行?所有这些关乎日常行动的决策,其依据很大程度上来自于对疫情数据的实时查询与解读,它从一个被动接收信息的渠道,转变为主动进行风险评估和决策支持的必备工具,深度嵌入了我们的行为模式之中。

数据之网:技术支撑与多维度价值

一个高效、透明的疫情数据查询系统,背后是一张由技术、政策和协作编织的巨网,大数据追踪、云计算处理、地理信息系统(GIS)的可视化呈现,共同确保了海量信息能够近乎实时地更新与推送,这不仅是技术能力的体现,更是现代政府进行精细化社会治理能力的试金石。

其价值远不止于告知,它服务于科学决策,流行病学专家通过分析数据趋势,研判疫情走向,为防控策略的制定与调整提供关键依据,它助力资源调配,医疗物资、医护人员、检测能力向高风险地区的精准倾斜,都依赖于对数据的深刻洞察,它促进了社会监督,公开透明的数据,让任何地方的疫情波动都置于公众视野之下,倒逼地方政府提升应对的及时性与规范性,有效压缩了瞒报、漏报的空间。

超越数字:查询行为的社会学与心理学审视

当我们反复进行疫情数据查询时,我们寻找的真的只是数字吗?答案或许是否定的,在心理学层面,这是一种在不确定性中寻求控制感的行为,面对无形的威胁,掌握具体的数据,仿佛就握住了一丝确定性的锚点,能够暂时缓解内心的焦虑。

从社会学角度看,普遍的疫情数据查询行为,潜移默化地参与了一场大规模的公共理性启蒙,数以亿计的普通人,开始学习如何解读流行病学曲线,理解“基本再生数(R0)”、“毒株变异”、“核酸Ct值”等专业概念,公众不再满足于“严重”或“不严重”的定性描述,而是要求看到支撑结论的定量数据,这种对数据的依赖与审视,是公民科学素养和批判性思维提升的表现,为未来应对其他公共危机事件奠定了宝贵的认知基础。

挑战与反思:数据背后的隐忧与未来

疫情数据查询的实践也暴露出一系列问题,是数据质量与口径的挑战,不同地区、不同时期的统计标准可能存在差异,如何确保数据的可比性与真实性,始终是一个核心议题,是“数字鸿沟” 的加剧,熟练运用数字工具的群体能够快速获取信息,而老年人等弱势群体可能面临信息壁垒,导致其在疫情中更加脆弱。

过度依赖和数据过载也可能引发“信息焦虑”或“麻木心态”,当数字持续高位运行时,部分人可能因心理防御机制而选择忽视;而当数字趋零时,又可能滋生麻痹松懈情绪,更重要的是,我们必须警惕数据被政治化或工具化的风险,确保其公共属性不被侵蚀。

疫情数据查询,这段特殊的集体记忆,已然成为信息时代一个标志性的公共实践,它不仅仅是一个技术工具,更是一面镜子,映照出社会的应急能力、科技的向善应用以及公民的成熟程度,当疫情的紧急状态逐渐远去,我们应当珍视由此催生的对数据、科学与公共理性的尊重,无论是应对新的公共卫生挑战,还是处理其他复杂的社会议题,这种建立在数据透明与公共参与基础上的信任与合作机制,将是我们最可宝贵的财富,查询行为或许会淡出日常,但它所塑造的理性精神,理应长存。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏