随着全球新冠疫情进入第三年,世界各国在“与病毒共存”和“动态清零”之间寻找平衡点,中国作为全球第二大经济体和人口大国,其疫情管控政策尤其是国门开放时间表,始终是国际社会关注的焦点,中国国门何时全面打开,并非简单的时间点问题,而是涉及公共卫生、经济发展、国际关系等多维度的复杂决策。

中国当前疫情管控政策的基石

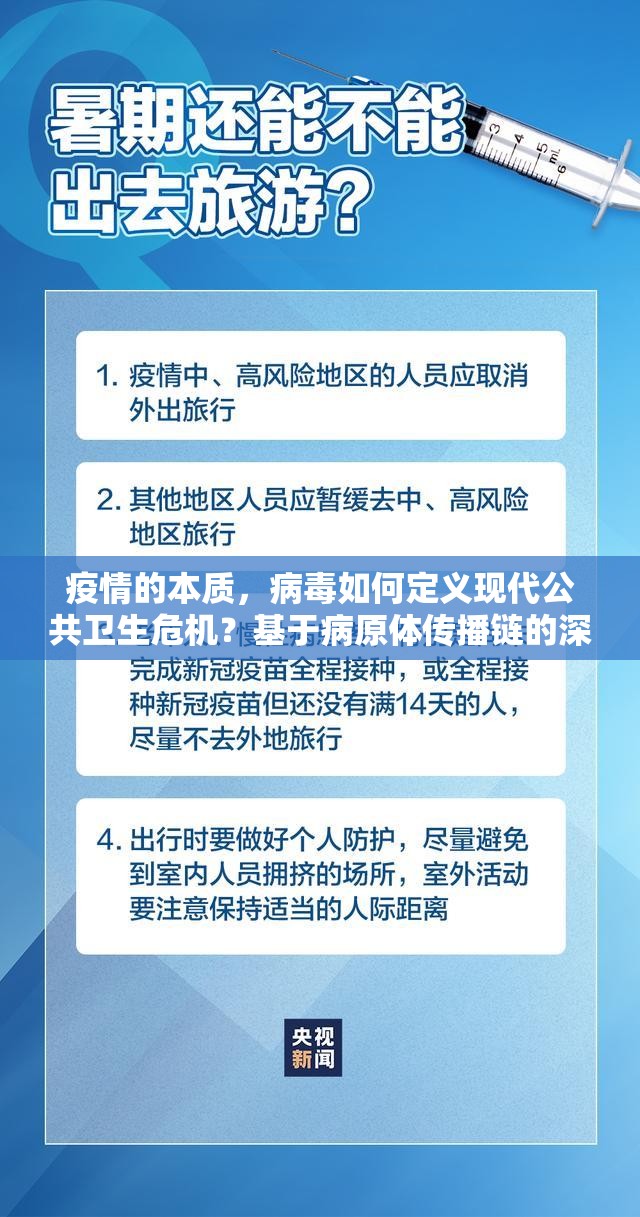

中国始终坚持“动态清零”总方针,通过严格的入境隔离、核酸检测和轨迹追踪等措施,有效控制了疫情的大规模爆发,这一政策在奥密克戎变异株流行期间依然发挥重要作用,最大限度保护了人民群众的生命健康,尤其是老年人和基础疾病患者等高风险群体,严格的国门管控也带来了一系列挑战:国际商务活动受阻、留学生求学困难、跨境家庭团聚受限,以及对全球供应链的潜在影响。

国门开放的先决条件

国门的全面开放需要科学评估和系统准备,主要取决于以下几大因素:

-

病毒变异趋势与疫苗屏障

目前奥密克戎毒株虽传播力强,但致病性相对减弱,中国通过大规模疫苗接种(全程接种率已超90%),并推进加强针接种,尤其是老年人群的接种率提升,正在构建免疫屏障,未来若出现更温和的变异株,或特效药广泛普及,将大幅降低开放风险。 -

国内医疗资源的应对能力

中国医疗资源分布不均,农村和基层医疗机构承载能力有限,国门开放可能导致病例数上升,需确保分级诊疗体系、重症床位储备、药物供应等能有效应对潜在冲击,近期方舱医院的优化和居家隔离方案的探索,正是为平稳过渡做准备。 -

国际疫情发展与双边协调

中国国门开放需与主要贸易伙伴、周边国家协调互动,与东南亚国家试行“快捷通道”、优化签证政策等局部试点,已为更大范围开放积累经验,中国也在积极参与全球公共卫生治理,推动疫苗接种和诊疗方案的国际合作。 -

社会心理与公众接受度

长期严格防控使部分民众对开放存在顾虑,政府需通过科学宣传,逐步引导公众理性认识疫情风险,避免开放后可能出现的恐慌情绪。

国门开放的渐进式路径

中国国门的开放不会一蹴而就,而是分阶段、分人群、分地区稳步推进:

-

第一阶段:试点探索(2022-2023年)

已对国际商务、技术人才等特定群体放宽入境限制,并缩短隔离时间(如“7+3”调整为“5+3”),海南、上海等地试行国际旅行便利化政策,探索高风险人群管理经验。 -

第二阶段:条件开放(2023-2024年)

可能以疫苗接种证明、核酸检测阴性结果作为入境免隔离条件,与疫情控制较好的国家建立“旅行泡泡”,同时加强口岸疫情防控智能化,如推广“健康码”国际互认。 -

第三阶段:全面正常化(2024年后)

待全球疫情进入稳定期,中国可能逐步取消入境隔离要求,恢复签证正常化,实现国际人员往来的常态化管理。

开放背后的战略平衡

国门开放的本质是统筹安全与发展,中国需在防控疫情与保障经济民生之间找到最优解:制造业、外贸等领域需通过开放维持活力;需避免医疗挤兑和社会运行失序,国门政策也是中国参与全球治理的重要窗口,通过有序开放,中国可展现负责任大国形象,深化“人类命运共同体”理念的实践。

中国国门的全面打开,将是一个基于科学评估、风险可控的渐进过程,它既不是盲目追随某些国家的“躺平”策略,也不是无限期紧闭国门,随着疫情演变和防控手段的升级,中国有望在2024年前后实现国门的有序开放,但具体时间仍取决于病毒特性、国内准备与国际环境的多重变量,这一过程不仅关乎中国自身发展,更将对全球疫情终结和经济复苏产生深远影响。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏