2022年6月1日,这是一个被许多上海市民铭记的日子,在这一天,上海宣布全面恢复正常生产生活秩序,标志着为期两个月左右的严格封控措施基本结束,商店重新开业,公共交通逐步恢复,人们终于可以走出小区,街头巷尾重现久违的生机,将上海疫情的“解封”简单归结为2022年6月1日这一天,可能过于简化了这段复杂的历史。“解封”并非一个瞬间的事件,而是一个渐进、多阶段的过程,其背后是巨大的社会努力和深刻的教训。

要理解“解封日”,首先需要回顾封控的开始,2022年3月初,奥密克戎变异毒株引发上海新一轮疫情,感染人数急速上升,3月28日,浦东率先实施封控;4月1日,浦西跟进,上海进入了前所未有的全域静态管理阶段,这两个月的封控生活,对2500万市民来说是一次严峻的考验,物资保供、医疗保障、心理压力……无数挑战涌现,但也见证了社会各界的坚韧与互助。

为什么是6月1日成为象征性的“解封日”呢?这并非一蹴而就,在4月下旬至5月,上海已开始分区分级防控,部分区域率先实现“社会面清零”,5月16日,上海宣布分三阶段推进复工复产;5月22日,地铁部分线路恢复运营;5月底,越来越多的市民获得外出许可,6月1日的公告,更像是这一系列有序放松措施的水到渠成,它象征着城市功能的整体回归,但并非意味着疫情彻底结束或所有限制立即取消,部分区域仍存在管控,核酸检测阴性证明仍是出入公共场所的必备条件。“解封”是一个动态过程,6月1日是其关键节点,而非终点。

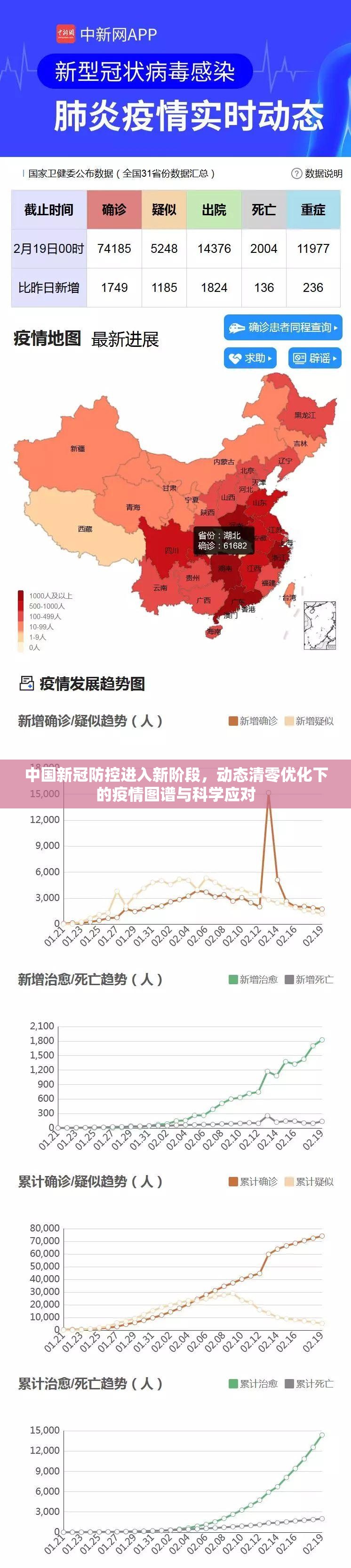

这一天的影响深远而多重,经济上,上海作为中国金融和贸易中心,重启对全国供应链稳定至关重要,商店、工厂、港口恢复运转,缓解了全球经济的焦虑,社会上,市民重获自由出行的权利,家庭团聚、工作重启,但心理创伤和社交习惯的改变仍需时间愈合,更重要的是,上海疫情及其解封过程成为中国防疫政策的一个转折点,它暴露了极端封控的局限性,推动了后续防控措施的优化,为从“动态清零”向更科学精准的防疫策略过渡提供了实践经验。

回过头看,将上海疫情解封日定为2022年6月1日,虽便于记忆,却容易掩盖其中的复杂性,真正的“解封”,是医疗资源的提升、是市民自律的配合、是基层工作者的奉献,更是对未来公共卫生体系的反思,随着疫情进入新阶段,我们更应珍惜这份来之不易的正常生活,同时不忘从历史中汲取智慧,上海的解封,不是一句“哪一天”可以概括的,而是一段关于 resilience 与改革的集体记忆,它提醒我们:在挑战中前行,需要的不仅是日期,更是持续的努力与共识。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏