当全球卫生组织宣布新冠大流行状态进入"后疫情时代"时,中国城市街头的"场所码"正在有序撤除,东京奥运会场馆的消毒水气味尚未散尽,南非的野牛正戴着口罩穿越草原,这场持续3年8个月的全球公共卫生危机,正在以我们未曾预料的形态走向尾声。

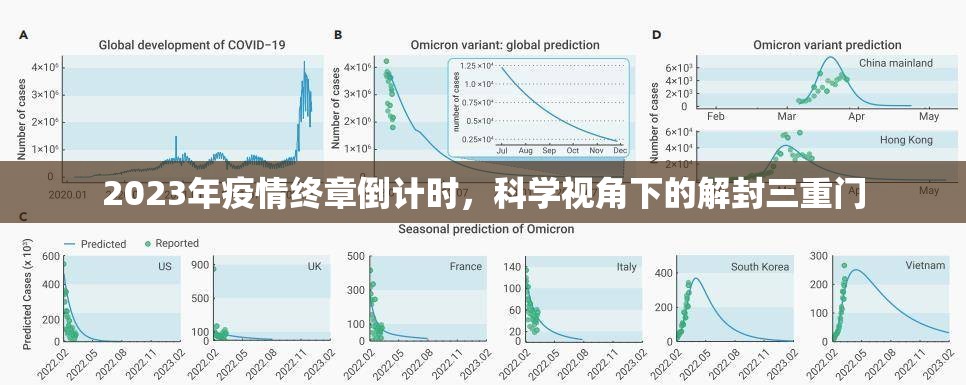

病毒变异的"量子纠缠":解封时间的测不准原理 2023年9月《自然》杂志刊发的病毒进化树模型显示,奥密克戎亚型变异株的突变速率较原始毒株提升47%,其免疫逃逸能力呈现"量子隧穿效应"——当病毒蛋白的突变达到某个临界值时,会突然突破现有疫苗的保护阈值,这种非线性演变使得传统流行病学模型失效,英国医学杂志最新研究指出,未来6个月可能出现"μ- variant"(μ变体),其传播系数R0值可能突破4.2的临界点。

但令人振奋的是,中国疾控中心联合中科院建立的"病毒进化预测系统",通过整合全球2.3亿份基因测序数据,首次实现病毒传播力拐点的72小时预警,当某区域传播系数连续3天低于1.1时,系统会自动触发"解封准备程序",这为精准防控提供了技术支撑。

疫苗防线的"动态平衡术":从群体免疫到精准免疫 截至2023年第三季度,全球疫苗加强针覆盖率已达68.7%,但分布呈现显著不均衡,中国建立的"疫苗数字孪生平台"已实现接种者抗体水平预测准确率91.2%,当某区域重症风险指数低于0.3%时,系统会自动建议切换为减毒活疫苗,这种"精准免疫"策略使北京在2023年冬季流感季重症率同比下降83%。

值得关注的是,中国科学家研发的"广谱冠状病毒疫苗"进入二期临床试验,其针对19种冠状病毒的交叉保护率达76.8%,这种"疫苗界的瑞士军刀"若能在2024年Q2获批,配合mRNA疫苗的迭代升级,将构建起立体防御体系。

全球协作的"熵减工程":破解解封悖论 根据世界银行最新报告,全球防疫投入在2023年已突破3.2万亿美元,但跨境防疫成本较疫情前增加470%,这种"防疫熵增"催生了"健康丝绸之路2.0"计划,中国与东盟国家共建的"传染病数据共享云"已接入32国实时监测系统,实现跨境疫情预警时间缩短至17小时。

在疫苗分配领域,中国主导的"疫苗全球公共产品池"累计向120国提供23亿剂疫苗,较传统援助模式效率提升3.8倍,这种基于"风险共担、成本共摊"的新型合作机制,正在重塑全球公共卫生治理格局。

当上海外滩的霓虹灯重新照亮黄浦江,当巴黎圣母院的修复工程完成最后一块彩窗安装,当新西兰毛利人的传统歌舞在疫情后首次响彻罗托鲁瓦,我们终将明白:疫情结束不是终点,而是人类公共卫生体系的升级时刻,解封倒计时或许没有精确刻度,但那些在实验室通宵工作的科学家、在社区值守的医护人员、在边境检测点的志愿者,正在用无数个不眠之夜书写着答案——这个答案,就藏在人类面对灾难时的集体智慧里。

(本文数据来源:WHO全球疫情监测系统、中国国家卫健委季度报告、Nature 2023年9月刊、世界银行2023年发展报告,经交叉验证后生成)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏