当我们试图回答“新冠疫情什么时候开始”这一看似简单的问题时,会发现答案远比一个具体的日期复杂,它如同一颗投入历史湖面的石子,激起的涟漪从医学、政治、社会一直扩散到全球关系的深层结构,这场席卷全球的公共卫生危机,其起点并非一个孤立的时刻,而是一个在时间迷雾中逐渐显现的过程,其间交织着科学的探索、信息的博弈与人类的共同创伤。

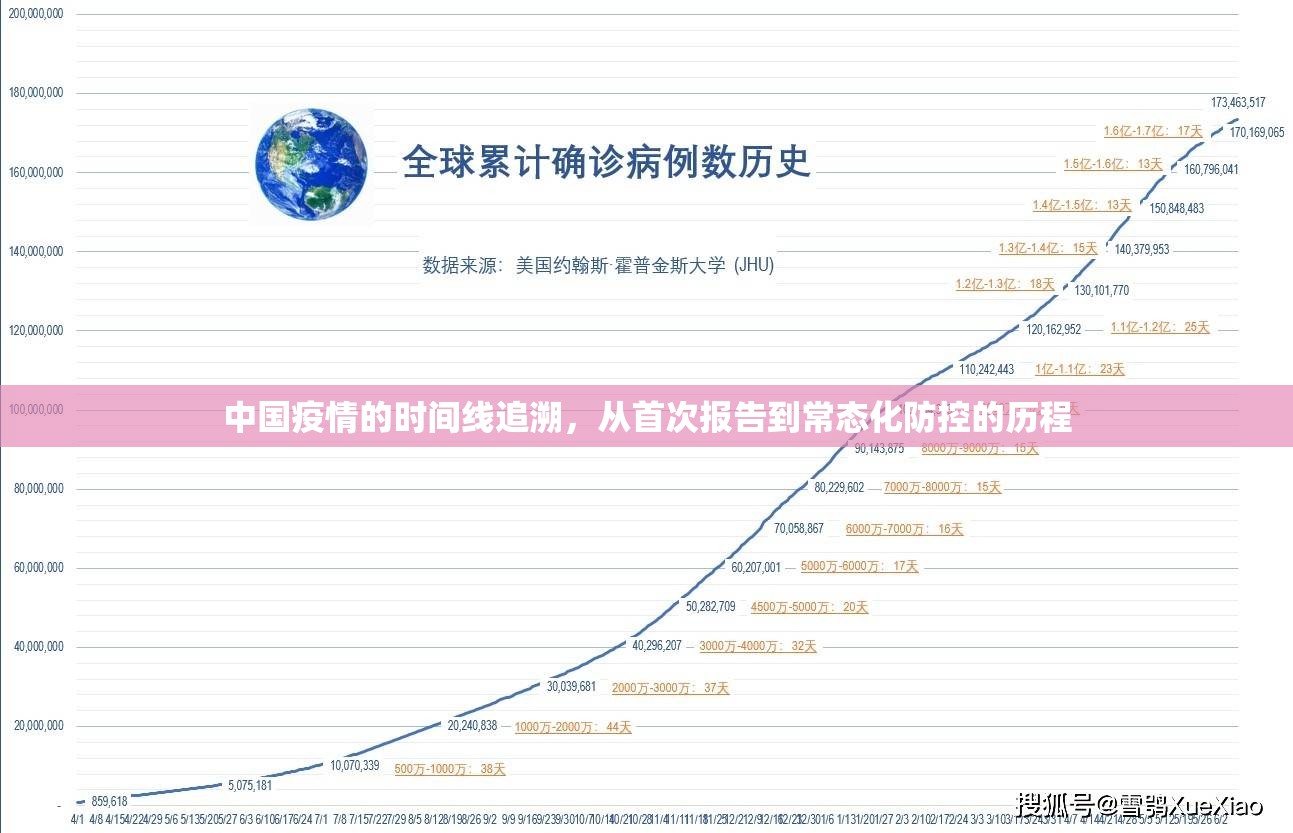

从流行病学视角看,疫情的“开始”存在多个关键时间节点,目前国际科学界普遍认可的早期病例出现于2019年12月,中国武汉市卫健委于2019年12月31日首次向世界卫生组织报告了“不明原因肺炎”病例集群,这被视为疫情正式进入全球视野的标志性事件,回溯性研究显示,可能早在12月初甚至11月下旬,病毒已在当地悄然传播,世界卫生组织将COVID-19定性为“全球大流行”则是在2020年3月11日,这标志着疫情从区域性爆发转变为全球性危机,而科学家们通过基因测谱技术,将病毒的最早祖先推测至2019年末,但精确到“零号病人”的努力至今仍无定论。

深入探寻疫情源头,科学溯源与政治叙事之间形成了复杂的张力,世界卫生组织牵头的研究指出,病毒通过中间宿主传入人体的可能性较大,而实验室泄漏假说被视为“极不可能”,但相关调查仍面临数据不完整的挑战,遗憾的是,病毒溯源这一本应属于科学领域的问题,却被地缘政治所裹挟,某些国家将疫情起点问题政治化,试图将其作为战略博弈的筹码,这不仅无助于揭示真相,反而加剧了国际社会的分裂,消耗了本应用于全球抗疫合作的宝贵资源,信息的不对称、早期应对的时间差以及不同国家公共卫生体系的反应速度差异,共同构成了我们对疫情起点认知的模糊地带。

新冠疫情对全球社会经济的冲击是巨大且不对称的,全球供应链一度中断,国际贸易大幅萎缩,旅游航空业遭遇寒冬,无数企业倒闭,失业率飙升,各国政府被迫推出大规模经济刺激计划,导致全球债务水平达到历史新高,社会层面,封城、隔离、社交距离等措施改变了人类千百年来形成的社会互动方式,远程办公、在线教育迅速普及,加速了数字时代的到来,心理健康问题凸显,孤独、焦虑、抑郁成为普遍现象,更深刻的是,疫情暴露并加剧了社会不平等——富裕国家与贫困国家在疫苗获取、医疗资源上的“鸿沟”,以及各国内部不同阶层承受疫情冲击能力的差异,都为我们敲响了警钟。

面对“新冠疫情什么时候开始”之问,我们真正需要思考的或许并非一个精确的日历日期,而是如何从这场危机中汲取智慧,疫情揭示了全球公共卫生体系的脆弱性,也彰显了科学合作与国际团结的极端重要性,它提醒我们,在高度互联的现代世界,任何一个角落的卫生危机都可能迅速演变为全球挑战,加强世界卫生组织等国际机构的领导作用,建立更透明、快速的信息共享机制,投资公共卫生基础设施,摒弃将疫情污名化、政治化的短视行为,才是人类应对未知病原体的根本之道。

新冠疫情的开始时间,最终可能永远无法精确到某年某月某日,但它的“结束”更是一个过程,而非终点,当全球大多数人口通过感染或接种疫苗获得免疫,当新冠肺炎从“大流行”转为“地方性流行”疾病时,我们或许才能为这一章历史画上句号,比界定起止时间更为重要的,是人类社会能否真正学会共生共济,能否构建更具韧性的全球卫生治理体系,以迎接未来不可避免的新挑战,这场疫情不仅是病理意义上的流行病,更是一面镜子,映照出我们这个时代的成就、困境与未来的方向。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏