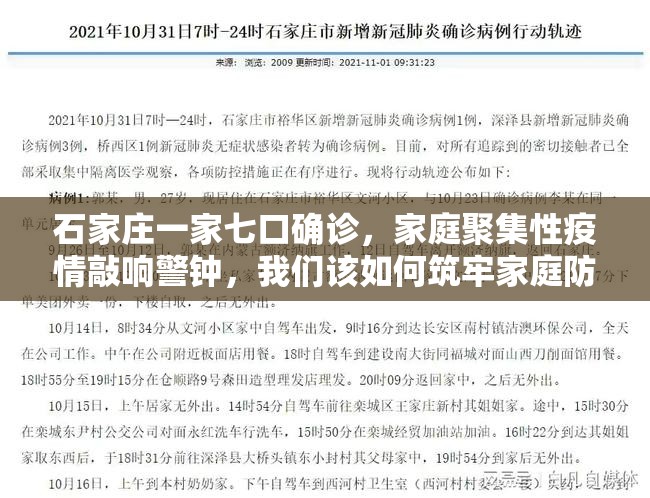

石家庄市通报了多例本土新冠肺炎确诊病例,引人关注的是,这些病例均来自同一个家庭,据官方通报,这一家七口人相继被确诊感染,包括老人、中年人和儿童,呈现出典型的家庭聚集性疫情特征,这一事件不仅给当地疫情防控带来了新的挑战,更向全社会敲响了警钟:在疫情防控常态化的今天,家庭作为社会最基本的单元,如何筑牢防疫防线已成为亟待解决的问题。

家庭聚集性疫情的特点与风险

从流行病学调查来看,这起家庭聚集性疫情最初可能由个别家庭成员输入,随后通过共同居住、密切接触等方式在家庭内部快速传播,这种传播模式具有几个显著特点:传播速度快,由于家庭成员接触密切,病毒在短时间内就能波及全家;隐蔽性强,部分感染者初期症状不明显,发现时往往已造成多人感染;防控难度大,家庭内部难以严格执行隔离措施,特别是对有老人和儿童的家庭。

石家庄这起家庭聚集性案例中,感染者年龄跨度大,从学龄儿童到老年人,凸显了新冠病毒对不同年龄段人群的无差别攻击,更令人担忧的是,有基础疾病的老年人和免疫系统尚未发育完全的儿童一旦感染,发展为重症的风险较高,这提醒我们,家庭防疫绝不能有任何松懈。

家庭防疫的薄弱环节

深入分析这起事件,我们可以发现家庭防疫中存在的一些薄弱环节,首先是防护意识不足,部分家庭成员可能认为在自己家中无需严格防护,忽略了外部输入风险,其次是检测不及时,当出现轻微症状时,许多人倾向于自行服药观察,而不是立即核酸检测,错过了早期控制机会,再者是内部隔离不到位,当某个家庭成员出现可疑症状或有一定暴露风险时,由于居住条件限制或情感因素,难以在家庭内部实现有效隔离。

家庭日常活动也可能成为病毒传播的渠道,如共餐、共用卫生间、密闭空间相处等都可能加速病毒传播,值得注意的是,这起事件中的家庭还有学龄儿童,学校的聚集性环境与家庭形成联动,进一步增加了疫情防控的复杂性。

筑牢家庭防线的具体措施

面对家庭聚集性疫情的风险,每个家庭都应采取科学有效的防护措施,筑牢家庭防疫屏障。

强化家庭成员的个人防护意识至关重要,即使在家中,也应有基本的防护概念:从外部回家后应立即洗手、更换衣物;家中常通风,每天至少2-3次,每次不少于30分钟;定期对门把手、桌面、卫生间等高频接触表面进行消毒。

建立家庭健康监测机制,家庭成员应每日测量体温,关注自身健康状况,一旦出现发热、咳嗽、乏力等症状,应立即佩戴口罩,避免与家人密切接触,并及时就医检测,特别是有成员从外地返回或有过风险地区暴露史的情况下,更应提高警惕,主动进行核酸检测。

第三,优化家庭内部空间管理,条件允许的家庭可设置“清洁区”和“半污染区”,外出衣物、背包等物品应放在固定区域,避免带入生活区,家中如有成员需要隔离,应尽量提供单独卧室和卫生间,减少公共空间活动,如必须共用空间,应做好通风和消毒。

第四,调整家庭生活习惯,疫情期间,建议家庭实行分餐制或使用公筷公勺;减少不必要的家庭聚会;合理安排采购频次,可采取线上购物或错峰购物方式;收取快递时,应对外包装进行消毒处理。

第五,关注特殊家庭成员的保护,对家中的老人和儿童,要给予特别关注,老年人往往有基础疾病,应确保其慢性病药物充足,减少去医院频次;儿童防护意识较弱,家长应以身作则,教导孩子养成良好的卫生习惯,家庭成员应共同努力,避免将社交风险带入家庭,减少不必要的外出和聚集。

社会责任与家庭防疫的结合

家庭防疫不是孤立的,需要与社会防控体系紧密衔接,每个家庭都应积极配合政府的各项防疫措施,如主动报告旅居史、配合流调工作、遵守隔离规定等,社区也应发挥重要作用,通过建立社区互助网络,为居家隔离家庭提供必要的生活和医疗支持。

石家庄这起家庭聚集性疫情案例也提示我们,疫苗接种是预防重症的关键手段,符合接种条件的家庭成员应尽早完成全程接种和加强针接种,共同构建家庭免疫屏障。

石家庄一家七口确诊的案例令人痛心,也发人深省,家庭本应是温暖的港湾,但在疫情面前,也可能成为病毒传播的温床,只有每个家庭都绷紧防疫这根弦,将科学的防护措施融入日常生活,才能有效阻断疫情传播链,保护我们最亲爱的人,疫情防控是一场全民战争,家庭则是这场战争中最基本的作战单元,筑牢家庭防线,就是为全社会疫情防控贡献力量,让我们从今天做起,从家庭做起,共同守护家的安全与健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏