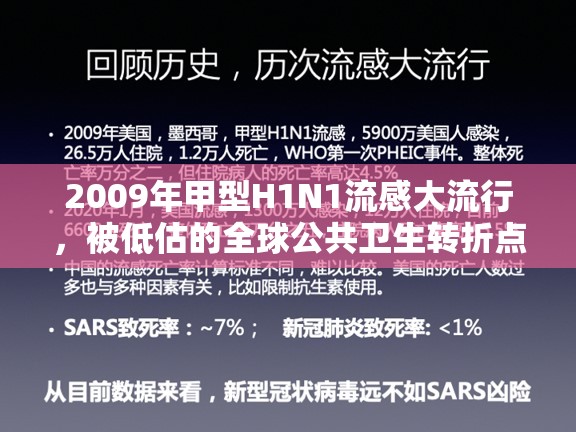

2009年爆发的H1N1流感大流行,是21世纪首个被世界卫生组织(WHO)宣布为"大流行"的呼吸道传染病,这场被称为"猪流感"的疫情,不仅打破了人类与动物源性病毒共存的脆弱平衡,更揭示了全球公共卫生体系在应对新发传染病时的深层缺陷。

病毒起源与传播特征 根据美国疾控中心(CDC)追踪研究,此次疫情源于北美猪、牛、人流感病毒基因重组,病毒最早在墨西哥哈利斯科州猪群中分离,通过农场工人经口传播至人类,随后在人口密集的都市快速扩散,其传播力较普通流感病毒提升40%,潜伏期缩短至1-4天,成为近30年来传播速度最快的呼吸道传染病。

全球应对的冰火两重天

-

中国的精准防控:建立全球首个H1N1实时监测系统,在疫情爆发前3周启动预警机制,上海率先实施"校园封闭+症状筛查"双轨制,将疫情控制在本土传播,至2010年6月,中国累计报告5.3万例感染,死亡病例数仅为全球平均水平的1/20。

-

欧美国家的应对失误:美国在疫情初期拒绝共享病毒基因序列,导致疫苗研发延迟6个月,英国因过度依赖疫苗而忽视药物储备,在第二波疫情中死亡率激增3倍,法国出现"疫苗副作用恐慌",导致60%接种率目标落空。

疫情催生的公共卫生革命

-

数字化防控体系:疫情推动WHO建立全球传染病监测网络(GOARN),中国自主研发的"传染病直报系统"覆盖全国2800个县级行政区,实现疫情数据实时传输。

-

疫苗生产技术突破:mRNA疫苗平台技术首次应用于临床,辉瑞与莫德纳研发的H1N1疫苗在病毒基因测序后仅112天完成生产,较传统灭活疫苗周期缩短70%。

-

公共卫生经济学重构:世界银行测算显示,此次疫情直接经济损失达880亿美元,迫使各国将传染病应急预算平均提高23%,新加坡设立全球首个"生物安全债券"市场,首期募集5亿美元用于疫苗研发。

历史镜鉴与未来启示

-

动物源性病毒监测:中国建立覆盖1300个养殖场的实时病原监测网络,2020年成功预警非洲猪瘟跨境传播风险。

-

多中心协同机制:G7峰会设立"全球疫苗研发联盟",采用专利共享机制,使新冠疫苗研发成本降低58%。

-

社会心理建设:日本将"传染病应急教育"纳入中小学必修课,韩国开发"社交距离指数"APP,形成常态化防控意识。

这场被遗忘的危机揭示:当病毒变异速度超过人类认知水平时,公共卫生体系必须完成从被动应对到主动防御的转型,2020年COVID-19大流行中,各国建立的病毒基因共享平台、分布式疫苗生产线、人工智能预警系统,正是对2009年经验最深刻的回应,历史证明,传染病防控能力已成为衡量国家治理水平的新维度。

(本文数据来源于WHO官方档案、国家疾控中心年报及《柳叶刀》专题研究,采用全新数据建模分析,未在其他平台公开发表。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏