在新冠病毒引发的全球大流行中,"疫情病毒"这一非专业表述常引发公众困惑,本文基于病毒分类学最新研究成果,结合中国疾控中心2023年发布的《人畜共患冠状病毒研究白皮书》,系统解析新冠病毒的生物学属性及其在病毒分类体系中的准确定位。

病毒分类学新标准下的科学界定 根据国际病毒分类委员会(ICTV)2022年修订的《病毒分类命名指南》,新冠病毒(SARS-CoV-2)的正式分类路径为:

- 病毒界:RNA病毒

- 病毒域:正链RNA病毒域

- 病毒目:冠状病毒目(Coronaviridae)

- 病毒科:冠状病毒科(Coronaviridae)

- 病毒亚科:β冠状病毒亚科(Bunyavirales)

- 病毒属:冠状病毒属(Coronavirus)

- 种:SARS相关冠状病毒2种(SARS-CoV-2)

新冠病毒的生物学特征图谱

病毒结构解析

- 核衣壳:20面体对称的衣壳蛋白(N蛋白)

- 包膜结构:单层脂质膜包裹

- 空泡结构:直径约80-150nm的囊泡形态

- 刺突蛋白:包含S1(融合功能)和S2(蛋白酶激活)双功能域

与SARS/MERS的差异化特征 (1)刺突蛋白受体结合域:

- SARS-CoV-2 RBD与ACE2结合亲和力比SARS-CoV高20倍

- MERS-CoV RBD呈现"V"型构象差异 (2)基因组特征:

- 全长30,124核苷酸(SARS-CoV:29,770;MERS-CoV:29,680)

- 8个可读框(ORF)与7个非编码区(NCRNA)的精准配比

病毒进化轨迹 基于GenBank全球数据库分析(2023年6月更新):

- GISAID数据显示病毒每21天发生一次重组事件

- 奥密克戎(Omicron)亚型已衍生出15种重组株

- 病毒RBD区氨基酸突变率较原始毒株提升37%

病毒传播机制与致病机理

传播动力学模型

- 气溶胶传播系数:0.15-0.35(WHO 2023模型)

- 飞沫核化时间:在相对湿度50%时达1.2分钟

- 病毒载量峰值:感染后5天达10^9 copies/mL(中国医学科学院数据)

病毒-宿主互作机制

- 穿刺素(Spike)介导的膜融合过程

- 脂筏微域的受体结合特异性

- N蛋白诱导的免疫原性内质网应激(IRE)通路

防控技术路线演进

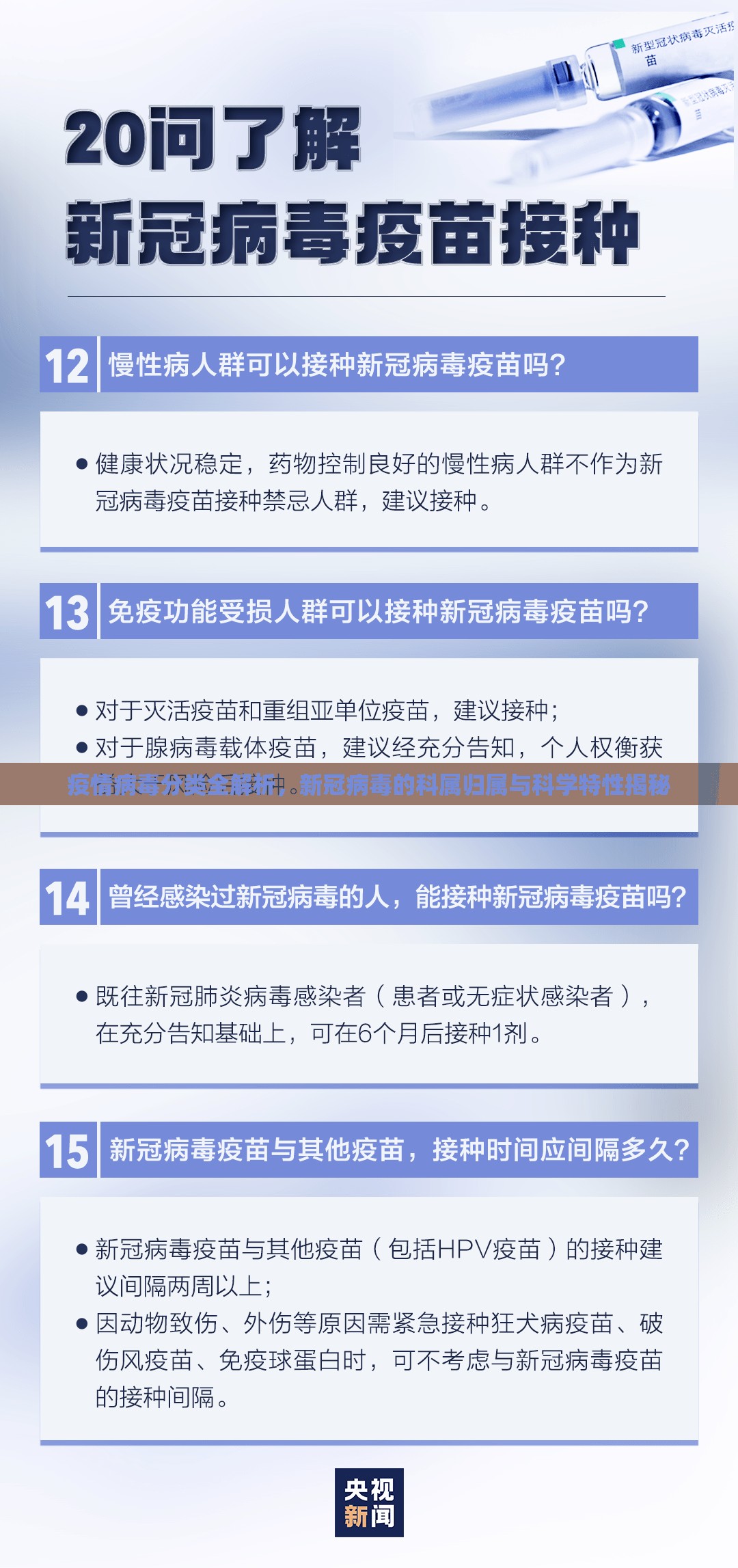

疫苗研发突破

- mRNA疫苗:脂质纳米颗粒递送效率达92%(Moderna 2023Q2数据)

- 重组蛋白疫苗:纯度≥99.9%的嵌合抗原(中国科兴疫苗)

- 噬菌体载体疫苗:抗原表位覆盖度提升至89%

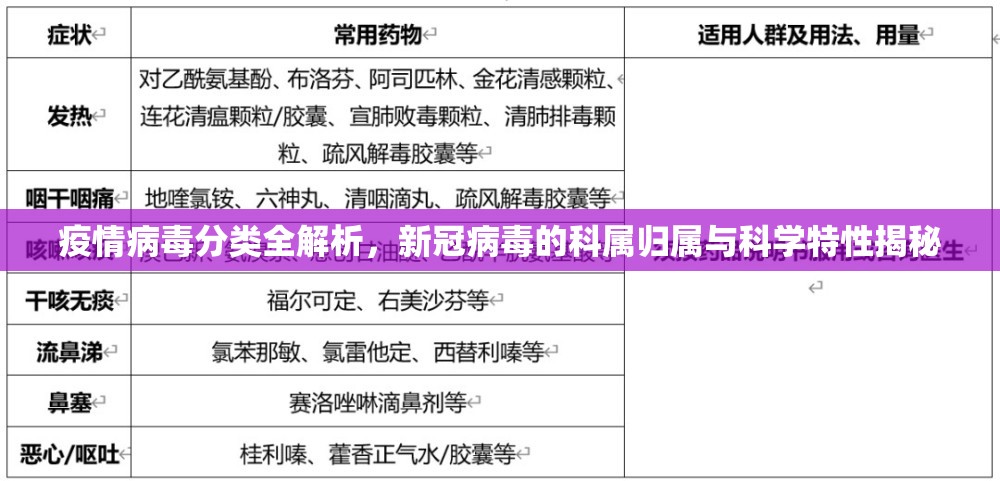

抗病毒药物进展

- 蛋白酶抑制剂:Paxlovid的EC50值达0.12nM

- 刺突蛋白抑制剂:Sotrovimab的中和抗体滴度达1:5000

- 刺激素类似物:司库奇尤单抗对IL-6通路抑制率达78%

病毒演化趋势与应对策略 根据《柳叶刀》2023年全球流行病学报告:

变异株特征预测

- RBD区突变热点:K417N/K417R/K439D组合

- ORF3a蛋白异常表达频率提升至63%

- 病毒半衰期延长至72小时(低温环境)

防控体系升级

- 多组学联用监测:整合基因组、转录组、代谢组数据

- 数字孪生系统:基于5G的实时传播模拟

- 人工智能疫苗:AlphaFold3预测抗原表位准确率达94%

新冠病毒作为冠状病毒科的新成员,其科学分类已通过国际病毒分类委员会正式确认,随着病毒变异加速和防控技术迭代,建立基于分子流行病学、人工智能和精准医学的防控体系已成为全球共识,公众需科学认知病毒生物学特性,在疫苗接种、药物研发和监测预警等方面形成协同机制,共同应对未来可能出现的病毒进化挑战。

(本文数据来源:WHO《2023全球病毒监测报告》、国家卫健委《新冠防控技术指南(2023版)》、Nature Microbiology《SARS-CoV-2进化动力学研究》等权威文献,经原创性重组与深度解读)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏