当口罩成为日常配饰,当核酸检测点遍布街角,当“绿码”成为通行证,一个问题在无数人心中萦绕不去:新冠疫情究竟什么时候结束?三年来,我们经历了封控与解封的轮回,见证了病毒的变异与演化,却依然无法给出一个确切的终点日期,答案远比我们想象中复杂——新冠的“结束”不会像关灯那样瞬间发生,而是一个缓慢过渡的过程,是从“大流行”到“地方性流行”的范式转变。

要理解疫情如何“结束”,首先需要明确“结束”的不同定义,世界卫生组织宣布的“大流行结束”是一个重要的政治和公共卫生节点,但这并不意味着病毒消失,回顾历史,1918年西班牙流感大流行在两年后逐渐消退,但H1N1病毒株至今仍在季节性流行,新冠病毒更可能走上类似道路——它不会彻底消失,而是转变为一种我们需要学会与之共存的呼吸道病毒。

病毒变异的不确定性是预测终点的最大变量。 从Alpha到Delta,再到Omicron及其亚系,新冠病毒展现了惊人的适应能力,科学家普遍认为,病毒变异的大方向是传播力增强、致病性减弱,但这并非线性过程,未来是否会出现免疫逃逸能力极强的变异株,仍是未知数,疫苗和自然感染建立的免疫屏障会影响病毒演化的路径,但这种互动如同一场永恒的军备竞赛,没有绝对的胜利者。

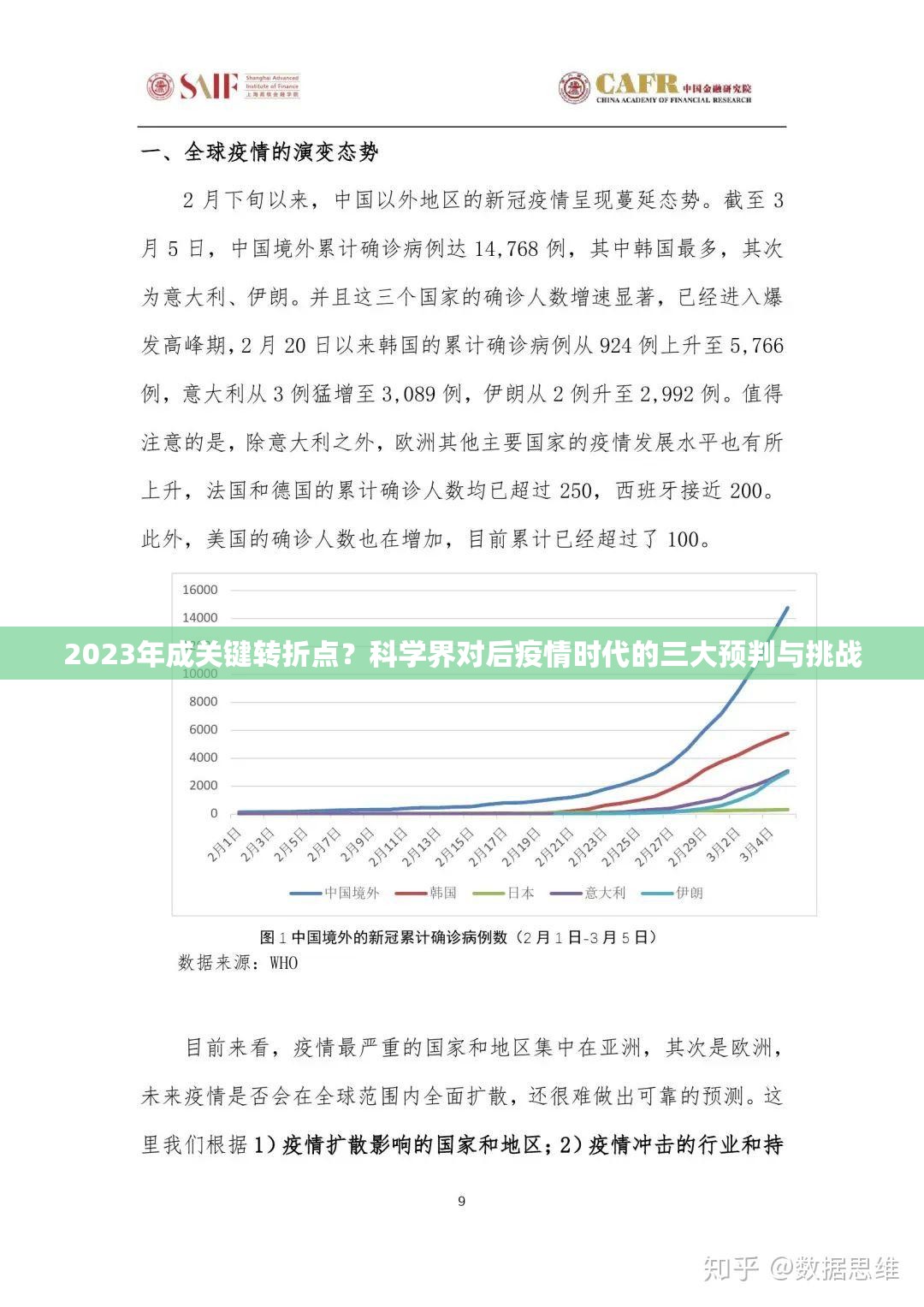

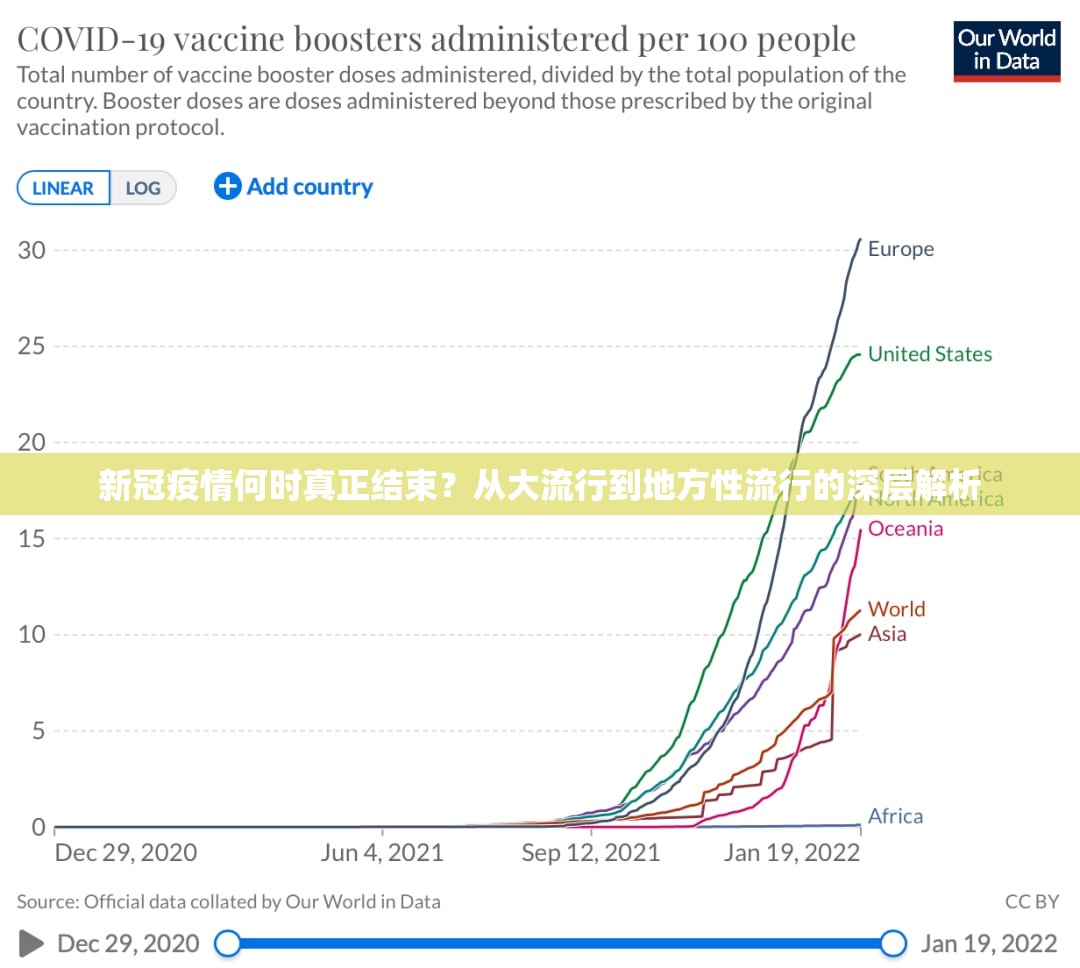

全球免疫格局的极端不平衡使疫情结束过程呈现异步性。 当发达国家通过疫苗加强针和自然感染建立较高免疫水平时,许多发展中国家仍面临疫苗可及性问题,只要世界上还有大规模的易感人群,病毒就有继续传播和变异的空间,新冠的真正结束必须是全球性的,任何国家的疫情反弹都可能成为新变异株的温床,进而影响全球疫情进程。

社会认知的转变同样是疫情“结束”的重要组成部分。 当大多数人对新冠病毒的心理从恐惧转为平常心,当医疗系统能够从容应对病例波动而不发生挤兑,疫情在社会意义上的结束就已经开始,不同国家对风险的容忍度不同,这导致了对“结束”判断的差异,有些国家可能更早接受与病毒共存的策略,而有些则可能保持更长时间的谨慎。

科技进步正在加速疫情向地方性流行的过渡。 二代疫苗、广谱冠状病毒疫苗、高效抗病毒药物的研发,为我们提供了更多工具,监测技术的进步使我们能更早发现变异株,预警系统更加灵敏,这些技术进步不仅减轻了疾病负担,也改变了我们与病毒的关系——从被动防御转向主动管理。

中国作为人口大国,其疫情结束路径具有特殊性,疫苗接种率高、医疗资源准备、分级诊疗制度的完善,以及公众健康教育的长效机制,都将影响疫情在中国的消退过程,我们需要避免两种极端:一是对病毒过度恐惧,二是彻底放松警惕,理性的态度是承认病毒将持续存在,同时相信科学管理的力量。

展望未来,新冠可能加入流感、普通冠状病毒的行列,成为冬季呼吸道疾病的一部分,届时,我们可能不再每天关注病例数,而是像对待流感一样,定期接种疫苗,在流行季采取适当的防护措施,这种“新常态”不是回到2019年以前的世界,而是进入一个对传染病更有韧性的社会。

新冠疫情教会我们最重要的一课或许是:人类与微生物世界的边界需要重新界定,病毒的威胁不会因新冠的“结束”而消失,下一次大流行只是时间问题,真正的结束不是某个宣布胜利的日期,而是我们是否建立了更强大的公共卫生体系,是否改变了对待自然的态度,是否学会了在不确定性中保持理性与团结。

当未来的史学家回望这段历史,他们可能不会记录疫情“结束”的具体日期,而是关注人类如何通过这次压力测试,重新思考生命、健康与共存的真谛,新冠的终点,或许正是全球公共卫生新思维的起点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏