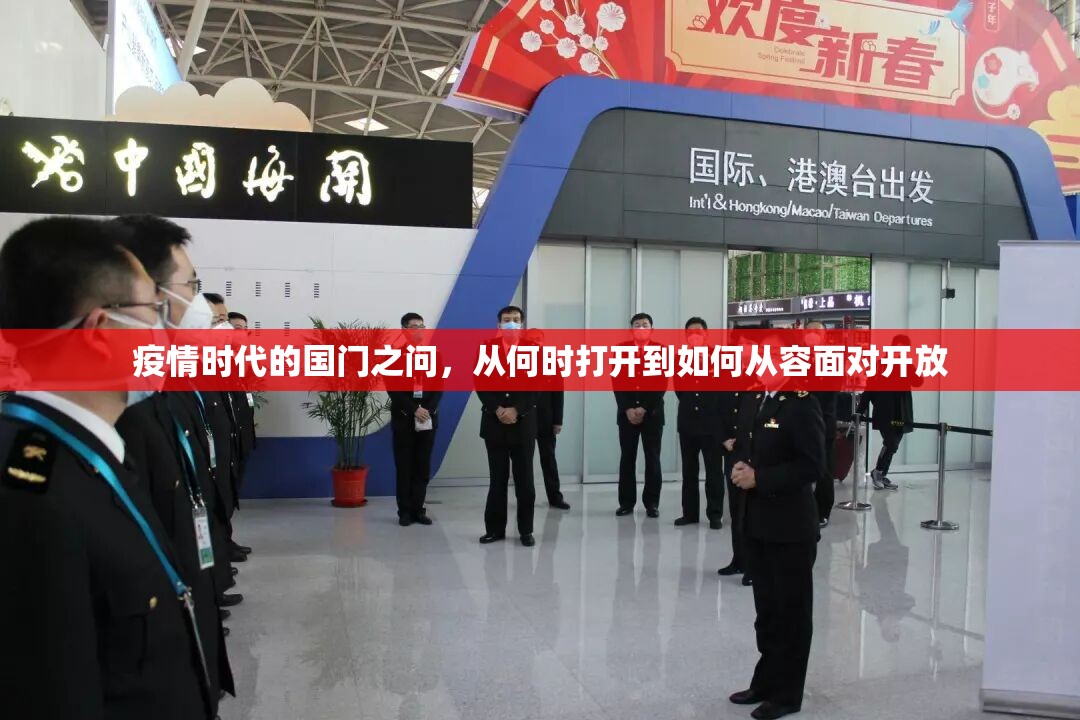

“疫情啥时候打开国门啊?”——这短短一句话,配上一个大大的问号图片,或许是近两年来盘旋在无数人心头的共同疑问,它关乎跨国企业的生计,关乎留学生涯的规划,关乎相隔重洋的亲情,也关乎我们对“全球化”这个熟悉词汇的重新审视,这个问题的答案,并非一个简单的时间点,而是一幅由科学、政策、国际博弈和公众心理共同绘制的复杂动态图景,当我们从最初的焦灼追问,逐渐走向更深沉的思考时,或许会发现,问题的核心已悄然从“何时打开”转向了“我们如何为一种新的开放常态做好准备”。

回溯:国门阶段性管理的必然与必要性

将时钟拨回2020年初,面对未知的病毒,全球各国几乎不约而同地采取了严格的边境管控措施,这并非“闭关锁国”,而是在人类对病毒认知一片空白时,为保护人民生命健康、为国内防疫体系争取宝贵准备时间的应急性、必要性防御,彼时的“关闭”,是出于最朴素的生存本能和对国民的责任,在随后两年多的时间里,“动态清零”政策在中国取得了显著成效,最大限度地保障了国内生产生活的相对稳定,减少了因疫情造成的生命损失,这一阶段的国门管理,如同为一座城市修建防洪堤坝,是在滔天洪水来临时的必然选择。

病毒在变异,世界在变化,具有超强传染性的奥密克戎变异株的出现,从根本上改变了疫情的态势,其高传染性、低重症率(尤其在接种疫苗的人群中)的特点,使得以往“围堵清零”的策略成本急剧升高,难度空前加大,全球范围内,随着疫苗接种率的提升和特效药物的研发,许多国家在权衡了疫情对公共卫生体系、经济发展和社会运行的多重影响后,开始尝试逐步放松甚至完全取消国内及国际的旅行限制,这种“与病毒共存”的策略,成为国际社会的主流选择,国内外防疫策略的差异,使得“打开国门”的压力和呼声日益高涨。

当下:“打开国门”不是一个瞬间动作,而是一个渐进过程

“国门”从未被完全焊死,而是一直处于一种动态的、精细化的调整之中,我们看到的,是一个“有序、渐进、可控”的开放过程。

- 从“十四天集中隔离”到“7+3”: 隔离时间的缩短,是基于对奥密克戎潜伏期更短的科学研判,是迈向更加便利化国际往来的重要一步。

- 从“熔断”机制到更加精准的防控: 国际航班熔断政策的优化调整,减少了不确定性,为国际交流提供了更稳定的预期。

- 从繁琐的检测到流程的简化: 登机前检测要求的逐步简化,健康码申请的流程优化,都在切实降低跨境旅行的操作门槛。

- 留学、商务、人道主义通道的持续畅通: 对于必要的跨境活动,始终有相应的渠道予以保障,体现了政策的温度与弹性。

与其追问一个具体的“黄道吉日”,不如认识到我们正处在这个渐进开放的“进行时”中,决策者需要考量的因素极为复杂:国内老年人群的疫苗接种率、医疗资源的承压能力、对不同变异株的有效监控、以及开放后可能出现的疫情波峰对社会秩序的冲击等,每一步开放的试探,都伴随着周密的数据分析和风险评估,这并非犹豫不决,而是对十四亿人健康安全负责任的审慎。

从“物理开门”到“心理开门”的挑战

当某一天,国际旅行的手续恢复到疫情前那般简便,物理意义上的“国门”完全打开时,我们是否就真正准备好了?答案可能是否定的,真正的挑战,或许在于“心理开门”。

- 社会层面的心理调适: 长达数年的严格防疫,使得公众对病毒的警惕性极高,甚至产生了一定的“恐疫”心理,开放后,感染人数的必然上升可能会引发部分民众的焦虑和不安,如何引导公众科学认识变异株的特点,从“恐惧感染”转向“关注重症”,从追求“绝对零感染”到接受“可控范围内的低水平流行”,将是一场重要的社会心理建设。

- 信息环境的治理: 开放后,国内外信息流动将更加频繁,如何应对可能出现的各种夸大疫情、制造恐慌的不实信息,确保公众能获得科学、准确、透明的指引,是维护社会稳定的关键。

- 个人层面的重新规划: 对于个人而言,“打开国门”意味着机遇与风险并存,是时候重新评估国际旅行、留学、工作的风险收益比,并做好相应的个人防护准备,例如接种加强针、了解目的地疫情政策和医疗资源等。

“疫情啥时候打开国门啊?”这个问题的答案,最终将铭刻在科学与理性、责任与勇气交织的历史答卷上,它不会是一个突如其来的宣告,而将是一系列水到渠成的变化,我们今天所做的每一分努力——积极接种疫苗、遵守防疫规定、保持理性心态——都是在为最终平稳、安全、从容地“打开国门”添砖加瓦。

那一天到来时,我们迎来的将不仅是一个物理边界更加畅通的世界,更是一个在经历磨难后,对生命、健康、全球化与人类命运共同体有着更深层次理解的崭新阶段,国门终将更加敞开,而比国门更需敞开的,是我们经过疫情洗礼后,更加坚韧、理性与包容的内心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏