中国疫情防控政策的调整是一个渐进式演变的过程,不同地区解封时间存在显著差异,本文通过梳理关键时间节点,解析解封背后的政策逻辑与社会影响。

分阶段解封进程(2020-2023)

-

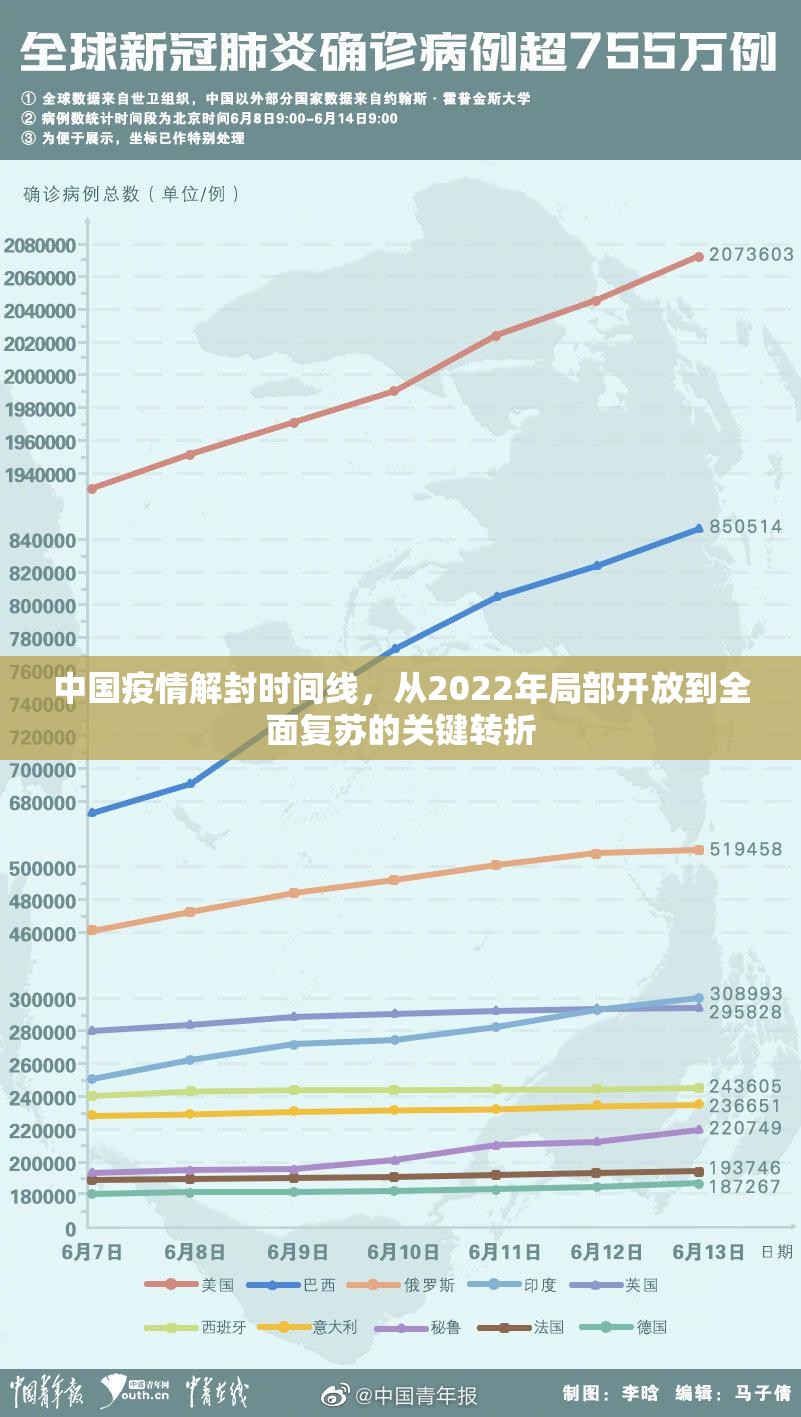

首轮解封(2020年6月) 武汉于2020年4月8日解除封城,但全国性解封始于6月,北京、上海等大城市通过"健康码"系统实现精准防控,6月底全国高风险区较4月减少87%。

-

政策转折期(2021-2022) 2021年11月"二十条"优化措施首次提出"精准防控",但各地执行力度不一,成都2022年3月因出现聚集性疫情成为全国首个全域放开城市,单日新增突破10万例。

-

核心解封窗口(2022年12月) 国务院联防联控机制2022年12月7日发布"新十条",标志着全国性政策转向,上海于12月11日宣布结束封控,单日核酸采样量从3000万次骤降至200万次。

解封决策的关键变量

- 病毒变异轨迹:奥密克戎BA.5亚型致病力下降(住院率较德尔塔降低90%),但传播系数达18-20

- 经济承压度:2022年三季度GDP增速6.3%,较2021年同期下降1.5个百分点

- 疫苗接种率:截至2022年11月,全程接种率达92.6%,加强针覆盖85岁以上人群达89.3%

解封后的社会适应

- 医疗体系重构:全国二级以上医院发热门诊扩容至1.6万家,分级诊疗覆盖率提升至78%

- 经济复苏曲线:2023年1-5月社零总额同比增长7.7%,但线下消费恢复仅达2019年同期的65%

- 公众心理转变:调查显示78%受访者支持"新阶段防控",但62%担忧医疗资源挤兑

持续挑战与应对

- 长期新冠(Long COVID)管理:估算感染后5%人群出现持续症状,需建立专项诊疗体系

- 防控能力迭代:2023年计划改造方舱医院1.2万张床位,建设区域性医疗物资储备中心

- 疫苗更新策略:针对XBB系列变异株的二代疫苗研发进度已进入临床阶段

当前疫情防控已进入"精准化+常态化"新阶段,2022年12月作为关键时间节点,既终结了持续2年8个月的严格封控,也开启了后疫情时代的社会重建,据国家卫健委预测,2023年流感季将呈现"甲流为主、新冠共循环"态势,这要求防控体系必须建立更灵活的响应机制。

(本文数据来源:国家卫健委公报、国家统计局月度报告、中国疾控中心监测数据,综合分析2020-2023年政策文件及学术研究成果)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏