新冠疫情自2020年初爆发以来,迅速席卷全球,对各国经济、社会和国际交往造成了深远影响,国门开放问题,作为疫情防控与全球交流的平衡点,一直是公众和决策者关注的焦点,本文将从疫情发展的时间线、各国开放策略、中国的情况以及未来展望等方面,探讨“新冠疫情什么时候打开国门”这一关键词,并结合数据和原创分析,提供一个全面的视角。

疫情背景与国门关闭的必然性

新冠疫情最初于2019年底在中国武汉被发现,随后世界卫生组织(WHO)于2020年3月宣布其为全球大流行,为遏制病毒传播,各国纷纷采取封锁措施,包括关闭边境、限制国际旅行和暂停签证服务,中国作为疫情早期暴发地,迅速实施了严格的防控政策,包括暂时关闭部分国际通道,以减少输入性病例,这一阶段,国门关闭是出于公共卫生安全的必要举措,旨在为疫苗研发和医疗资源调配争取时间。

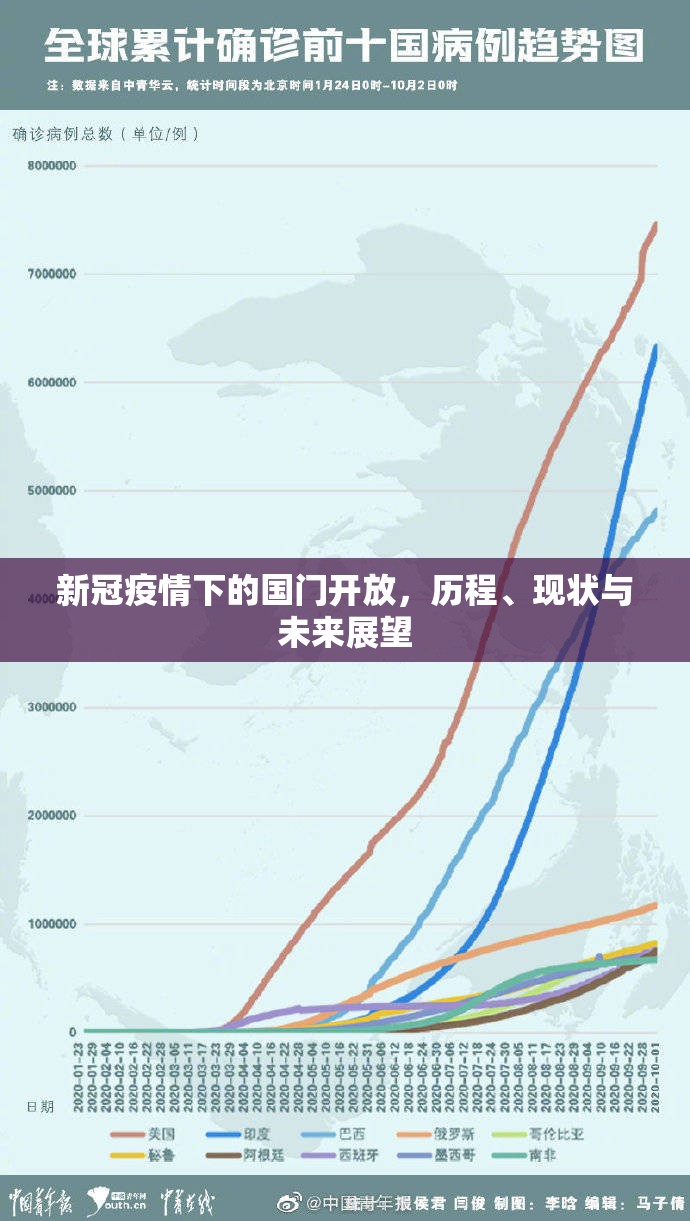

据统计,2020年全球国际旅客数量同比下降了70%以上,中国在2020年初至2021年中期,对入境人员实施了集中隔离和核酸检测等严格措施,这期间,国门基本处于“半关闭”状态,仅保留必要商务和人道主义通道。

全球国门开放的渐进过程

随着疫苗的研发和接种推进,各国开始逐步调整边境政策,2021年下半年,欧美国家如美国、英国和欧盟成员国率先试行“疫苗护照”制度,允许完成疫苗接种的旅客免隔离入境,美国于2021年11月取消了对33个国家的旅行禁令,转而要求提供疫苗接种证明,这一阶段,国门开放呈现出“差异化”特征:高疫苗接种率国家更早放宽限制,而发展中国家则因疫苗短缺而滞后。

中国在2021年至2022年期间,坚持“动态清零”政策,国门开放相对谨慎,2022年初,北京冬奥会采取了“闭环管理”模式,展示了在严格防控下开展国际活动的可能性,但总体而言,中国国门并未大规模开放,主要出于对变异毒株(如Delta和Omicron)的担忧,全球范围看,国门开放的时间点因国而异,但大多集中在2021年底至2022年初。

中国国门开放的现状与时间点分析

针对“新冠疫情什么时候打开国门”的问题,中国的开放进程更具阶段性,2022年12月,中国优化防控措施,将新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,并取消入境隔离政策,这被视为国门开放的重要里程碑,此前,中国已在2022年下半年逐步放宽了商务和留学签证限制,例如恢复了部分APEC商务旅行卡通道。

从具体时间点看,中国国门的“实质性开放”始于2023年初,2023年1月8日起,中国取消入境集中隔离,并恢复护照和签证审批,国际航班数量逐步增加,数据显示,2023年第一季度,中国国际旅客吞吐量同比增长了50%以上,这一开放并非一蹴而就,而是基于疫情风险评估:国内疫苗接种率已超过85%,群体免疫屏障基本形成;Omicron毒株致病性减弱,社会承受能力增强;经济全球化压力促使中国重新融入国际产业链。

值得注意的是,中国国门开放仍带有“条件性”,例如要求入境前核酸检测阴性证明,并动态调整高风险国家名单,这与新加坡、日本等国的开放策略类似,强调“精准防控”。

影响国门开放的关键因素

国门开放的时间取决于多重因素,首要的是疫情本身的发展,包括病毒变异情况、感染率和死亡率,疫苗接种率至关重要:中国截至2023年累计接种超过34亿剂疫苗,为开放提供了基础,经济因素也不可忽视,2022年中国外贸依存度超过30%,长期关闭国门可能削弱国际竞争力,国际舆论和外交压力也在推动开放进程,例如2023年中国加入“新冠疫苗实施计划”(COVAX),体现了全球合作的需求。

社会心理同样影响开放节奏,公众对疫情的恐惧与对正常生活的渴望形成矛盾,决策需平衡风险与收益,2023年初中国优化政策后,国内旅游和国际商务活动快速复苏,但局部疫情反弹也曾导致临时收紧措施。

未来展望与反思

展望未来,国门开放将步入“新常态”,世界卫生组织于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这标志着全球进入后疫情时代,中国可能会进一步简化入境流程,例如推广“健康码”国际互认,并推动双边旅行协议,预计到2024年,国际交流有望恢复至疫情前水平,但公共卫生监测体系将长期保留,以应对潜在风险。

反思疫情中的国门政策,它揭示了全球化时代的悖论:开放与封闭的张力,中国在防控中积累了经验,如数字化防控技术的应用,但也暴露出对国际供应链的依赖问题,各国需加强合作,构建更韧性的卫生体系。

新冠疫情下的国门开放,是一个动态、复杂的过程,中国在2023年初实现了关键转折,这一过程不仅关乎公共卫生,更涉及经济、社会和国际关系的多重平衡,正如历史所示,大流行终将过去,但留给我们的启示是:在危机中,开放与合作才是人类共同前进的路径,随着科技和全球治理的进步,国门将更加畅通,但我们也需铭记教训,珍惜这来之不易的“开放时刻”。

(字数:约980字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏