“疫情何时开放的?”这个问题看似简单,却承载着无数个体的焦虑、期待与困惑,它并非像询问一场音乐会或球赛的开场时间那样,有一个明确的、全球统一的答案,疫情的“开放”并非一个瞬间完成的开关动作,而是一个复杂、漫长且充满地域差异的“渐进式解封”过程,其背后是科学、政治、经济与社会心理的多重博弈。

要回答“何时开放”,首先必须明确“开放”的定义,是取消所有公共场所的扫码测温?是解除国际旅行隔离禁令?还是社会心态彻底摆脱对病毒的恐惧,回归2019年之前的生活状态?这三者并不同步,从全球视角看,疫情的“开放”更像是一幅由不同国家执笔、进度各异的马赛克拼图。

回顾时间线,我们能看到一个清晰的“准备期”,2020年至2021年,是全球的“坚守与等待”阶段,各国普遍采取严格的封锁、社交距离与边境管控措施,核心目标是“压平曲线”,为疫苗和特效药的研发争取时间,这一时期,谈论“开放”为时尚早,社会共识是“生命至上,健康第一”。

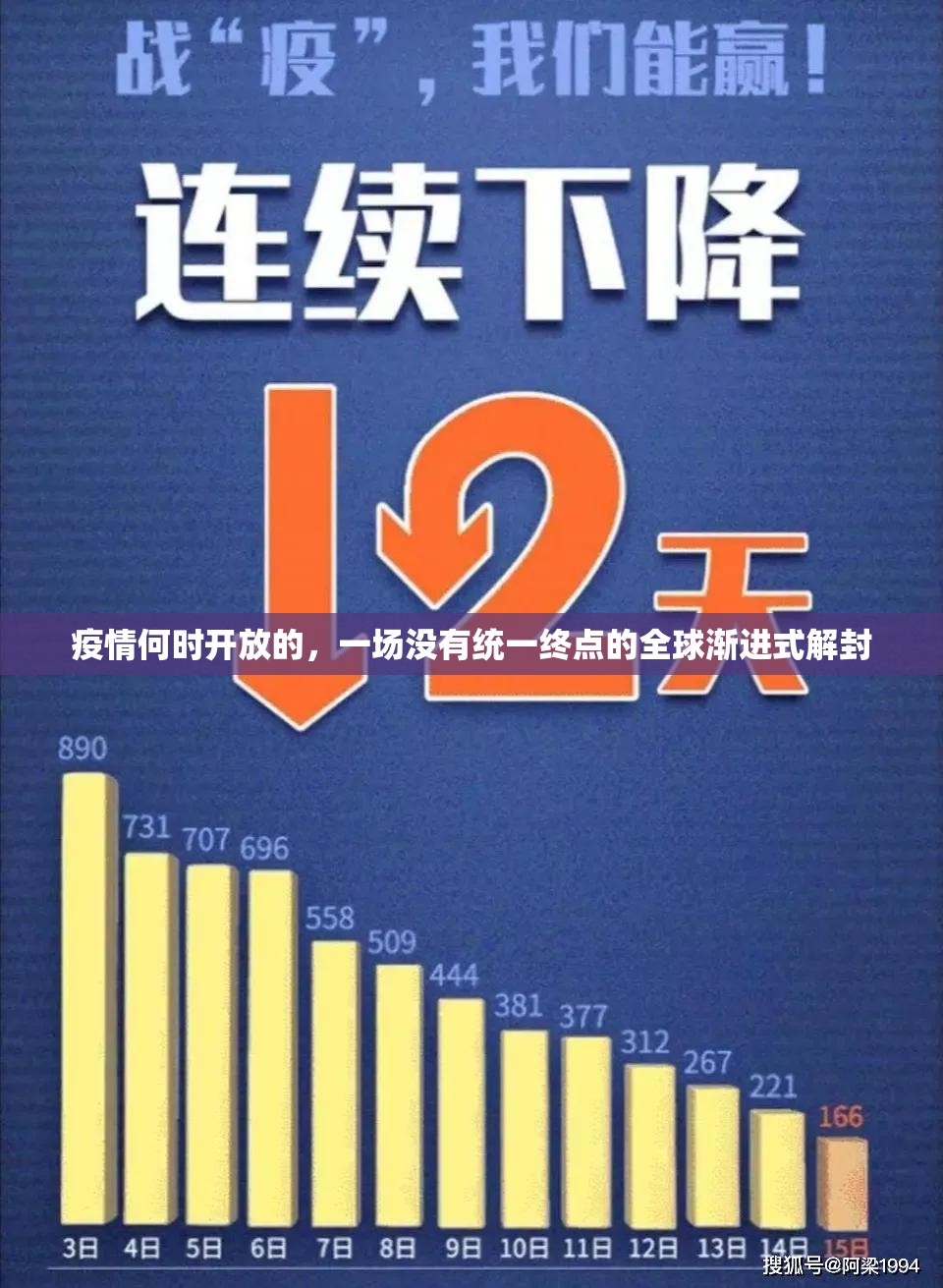

转折点发生在2021年下半年至2022年初,随着疫苗接种率在全球部分国家(主要是发达国家)大幅提升,以及奥密克戎变异株展现出高传播性、低重症率的特点(相较于德尔塔毒株),一些国家开始率先调整策略,英国、丹麦、新加坡等国先后宣布“与病毒共存”,取消了大部分强制性的防疫措施,这可以被视为第一波实质性的“开放”浪潮,这一阶段的开放是“不均衡”的,它建立在较高的免疫屏障(无论是通过疫苗还是自然感染获得)和相对完善的医疗储备基础上。

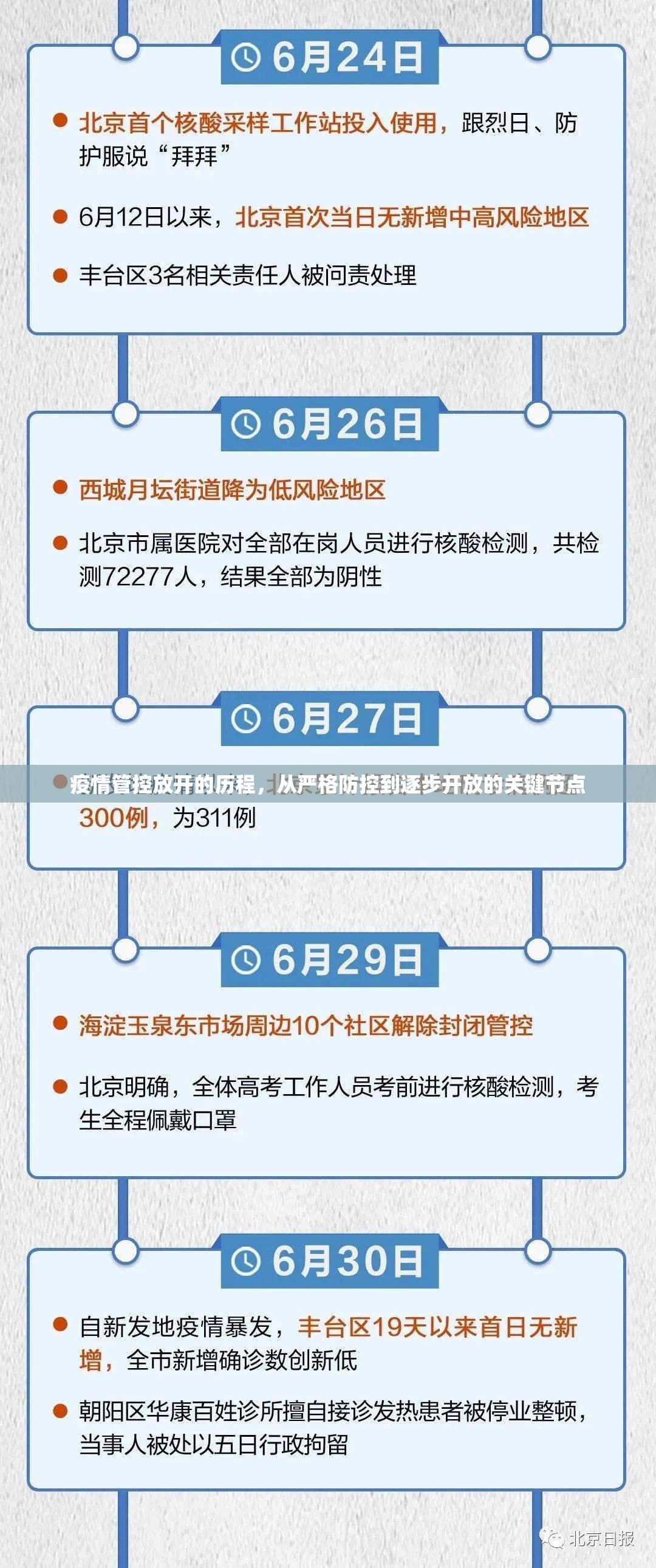

对于中国等坚持“动态清零”政策的国家而言,“开放”的决策则更为审慎,其时间点的选择,深刻考量了病毒毒力、疫苗保护效力(特别是对老年人群的接种率)、医疗资源的承受能力以及社会经济的综合成本,中国疫情防控政策的优化调整是一个典型的渐进过程:从“二十条”到“新十条”,每一步都伴随着精准的微调与广泛的准备,对于中国民众而言,感受到的“开放”标志性时间点,或许是2022年底至2023年初那段时间,伴随而来的是核酸检测点的撤离、行程码的下线以及跨区域流动的限制解除,这个时间点,相较于部分欧美国家,晚了近一年。

政策层面的“开放”并不意味着疫情在社会和心理层面的终结,即使官方取消了强制口罩令,许多人在一段时间内仍自愿佩戴;即使国际旅行恢复,初期的繁琐手续与高昂成本也构成了事实上的门槛;即使经济活动重启,消费信心的恢复也非一蹴而就,真正的、完全的“开放”,是一个从政府政策,到社会运行,再到个体内心,层层传递并最终达成的动态平衡。

更深层地看,“疫情何时开放的”这个问题,本身就隐含了一个认知误区——即期望一个明确的“后疫情时代”的开始,但现实可能是,新冠病毒已演变为另一种与我们长期共存的呼吸道病毒,如同流感,所谓的“开放”,不过是我们的社会管理系统和个体应对策略,经过阵痛与调整后,找到了与这种新常态共存的新平衡点,这个平衡点在不同国家、不同时期,有不同的坐标。

疫情没有一个全球统一的“开放日”,它是一个过程,而非一个事件,它始于科学认知的深化与防控工具的完善,承于各国基于国情的战略权衡,转于社会经济的复苏需求,最终合于人类个体与集体心理对不确定性的接纳与适应,当我们不再执着于寻找一个具体的“开放”日期,而是学会在不确定性中构建韧性,在变化中把握生活时,或许才是我们真正走出疫情阴影的时刻。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏