“疫情什么时候放假的?”这个问题,在2020年初的寒冬里,曾无数次被提起,带着焦虑、困惑和一丝期待,它不是简单询问一个日期,而是叩问一段改变全球轨迹的历史,疫情下的“放假”,远非传统节假日的欢愉,而是一场被迫的停顿,一场集体经历的转折点,回顾这段时光,我们不仅是在追溯时间线,更是在反思人类在危机中的脆弱与韧性。

疫情“放假”的起点,可以追溯到2020年1月下旬,当时,新冠病毒在武汉暴发,随后迅速蔓延,1月23日,武汉宣布“封城”,这座千万人口的城市瞬间静止,标志着中国乃至全球抗疫战争的开始,紧接着,春节假期被延长,各地学校、企业陆续推迟复工复学,对许多人来说,这个“假期”来得突然而沉重——它不是计划中的休闲,而是充满不确定性的隔离,街道空无一人,口罩成为标配,生活仿佛被按下了暂停键,世界卫生组织于2020年3月宣布新冠疫情为“全球大流行”,这场“放假”从中国扩展至全球,成为人类历史上罕见的同步停滞。

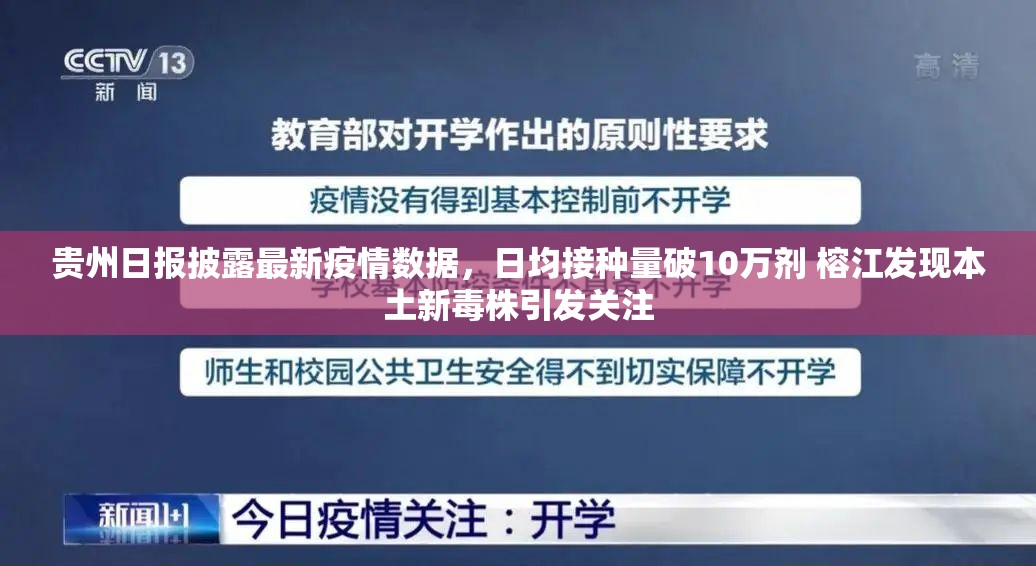

疫情什么时候“放假”结束的?答案并非一刀切,随着防控措施加强,2020年4月后,部分地区逐步复工复产,但学校、娱乐场所的开放节奏不一,武汉在4月8日解封,但全面恢复正常生活直到2020年下半年才初见端倪,全球范围内,疫情波浪式反复,各国“放假”与“复工”交替上演,如欧洲在2021年经历多轮封锁,美国则在疫苗推广后才缓慢重启,可以说,疫情的“放假”没有明确的终点,它更像一场漫长的过渡,直到2023年世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,人们才真正感受到“假期”的结束。

这场“放假”的本质远超时间范畴,它暴露了社会的深层问题:医疗资源的紧张、经济链条的脆弱、以及心理健康的隐忧,许多人第一次体会到“宅家”的孤独,也第一次通过线上工具连接世界,远程办公、网课成为新常态,数字鸿沟被放大;社区互助、医护奉献闪耀人性光辉,从积极角度看,这场危机加速了数字化转型,也让人们重新审视生活优先级——健康、家庭和可持续性变得前所未有的重要。

更重要的是,疫情“放假”留给我们的不仅是记忆,还有教训,它提醒我们,全球化时代下,无人能独善其身,如何构建更具韧性的公共卫生体系?如何平衡防控与自由?这些问题仍需答案,据数据显示,疫情期间全球有超过16亿学生受影响,经济损失数以万亿计,但同时也催生了创新浪潮,如mRNA疫苗的快速研发。

回望“疫情什么时候放假的”,它已不是一个简单的时间点,而是一段集体历史的缩影,那个冬天,我们被迫停下脚步,在隔离中思考生命的意义;我们逐步走出阴影,却不应忘记那段时光的启示:危机既是挑战,也是重塑的契机,或许,真正的“放假”结束,不在于某个日期,而在于我们学会与不确定性共处,并从中成长——这,才是疫情留给我们的宝贵遗产。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏