当我们再次检索“全球疫情死亡病例最新消息”时,信息流依然在滚动,数字仍在微调,但公众的心态与三年前相比,已然发生了天翻地覆的变化,曾经牵动亿万人心的每日死亡数字,如今似乎正逐渐从新闻头条的显眼位置退居至专业数据平台的更新栏,这并非意味着疫情的彻底终结,而是标志着全球社会进入了一个与病毒共存的、需要更为理性和复杂视角的“后疫情”审视阶段。

数据动态:从“惊涛骇浪”到“细水长流”

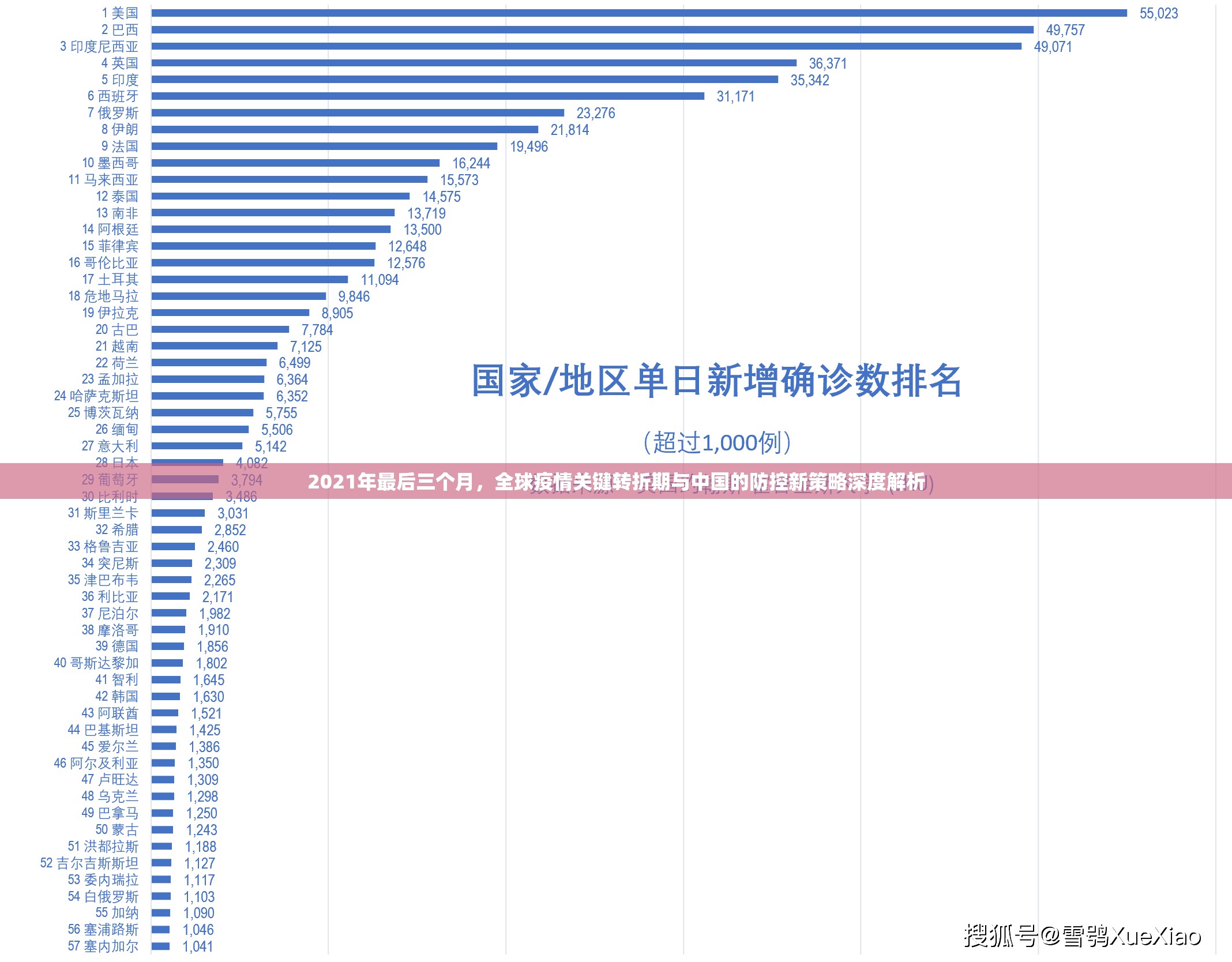

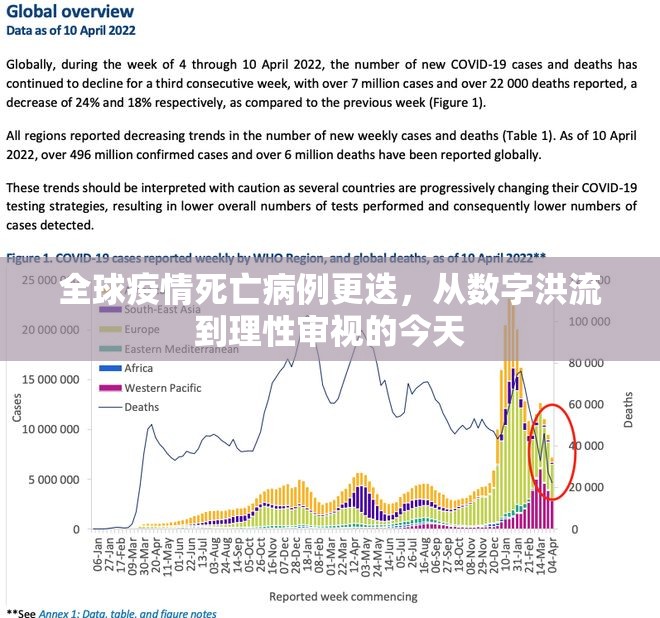

回顾疫情高峰时期,全球每日新增死亡病例数曾如惊涛骇浪般冲击着各国的医疗体系与公众心理防线,数万、甚至一度逼近两万的单日死亡数字,背后是无数家庭的悲剧与全球范围的哀悼,世界卫生组织(WHO)及各国家卫生部门的疫情仪表盘,成为了那段时期最受关注也最令人揪心的“风景”。

时至今日,根据世界卫生组织、约翰斯·霍普金斯大学等权威机构持续更新的数据显示,全球累计死亡病例数已超过一个巨大的阈值,并且仍在缓慢攀升,单日新增死亡病例的全球曲线已显著平缓,今天的“最新消息”更多地呈现出发达国家与欠发达国家、不同年龄段与基础病人群之间的结构性差异,变异毒株的致病力、疫苗的接种覆盖率(尤其是加强针)、自然感染形成的免疫背景以及医疗资源的可及性,共同塑造了当前全球死亡病例分布的新版图,这意味着,虽然大流行的紧急状态已在多数地区宣告结束,但病毒并未消失,它仍在脆弱群体中制造着持续的健康威胁与死亡风险。

数字背后的深刻反思:被低估的代价与长尾效应

当我们谈论今天的死亡病例数据时,一个无法回避的核心议题是数据的完整性与真实性,全球范围内,由于检测能力、统计标准以及报告机制的差异,普遍认为实际的死亡人数远超官方统计数字,大量的“超额死亡”数据揭示了疫情的全面冲击——它不仅包括直接因新冠病毒感染导致的死亡,还包括因医疗资源挤兑而未能及时获得救治的其他疾病患者,这部分“间接死亡”同样是疫情造成的沉重代价,提醒着我们审视疫情影响的维度必须更加宽广。

“长新冠”(Long COVID)对生存质量的长期影响,虽然不直接计入死亡病例,但其导致的劳动力减损、生活质量下降以及潜在的寿命缩短,构成了疫情的另一重“长尾”阴影,今天我们对疫情死亡病例的理解,绝不能仅仅停留在冰冷的累计数字上,而应扩展到对整体人口健康与寿命影响的宏观评估。

信息生态的演变:从恐慌性关注到建设性跟踪

公众对死亡病例信息的关注度变迁,本身就是一个值得玩味的社会现象,在疫情初期,出于对未知病毒的恐惧和对自身安全的担忧,每日死亡数字几乎是所有人必看的信息,它决定着政策的松紧、影响着市场的波动、牵动着个人的出行决策。

而在今天,随着病毒的弱化、疫苗和特效药的普及,以及社会心态的“疲惫”,大多数人对具体死亡数字的敏感度已大幅降低,关注点更多地转向了病毒的变异趋势、疫苗的迭代更新以及医疗系统的韧性建设,这种转变并非冷漠,而是一种适应与理性的回归,它意味着社会正在学习如何与一种 endemic(地方性流行)的病毒共存,将急性危机管理转化为常态化的公共卫生治理。

未来的启示:构建更具韧性的全球健康防线

全球疫情死亡病例的演变史,是一部深刻的教科书,它警示我们,在高度互联的全球化时代,任何一个角落的卫生漏洞都可能演变成全球性的灾难,今天的最新数据,既是对过去三年多以来人类付出巨大牺牲的铭记,也是对未来发出的强烈预警。

加强全球公共卫生治理体系,推动疫苗、药物的公平可及,提升各国尤其是脆弱地区的初级卫生保健能力,建立更加透明、高效的数据共享与疫情预警机制,成为了从这场悲剧中必须汲取的教训,我们需要构建的,是一个能够抵御下一次未知病原体冲击的、更具韧性的全球健康防线。

当“全球疫情死亡病例最新消息”今天再次更新时,它不再仅仅是一个需要引发恐慌的数字,它是一个多维度的坐标,标记着人类与疾病抗争的历史节点;它是一面镜子,映照出各国公共卫生体系的成与败;它更是一座警钟,长鸣于耳,提醒我们铭记教训、敬畏科学、关爱生命,并为创造一个更加健康、安全的世界而持续努力,对数据的理性跟踪与深刻反思,才是对逝者最好的告慰,也是对生者最大的负责。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏