新冠疫情自2020年初暴发以来,已成为全球性的公共卫生挑战,中国作为最早应对疫情的国家之一,通过严格的防控措施和科学的医疗干预,有效控制了疫情的蔓延,随着病毒变异和防控策略的调整,疫情死亡数据始终是公众关注的焦点,本文将基于国内疫情最新死亡数据,分析其变化趋势、影响因素以及未来展望,旨在提供全面、客观的视角。

国内疫情最新死亡数据概览

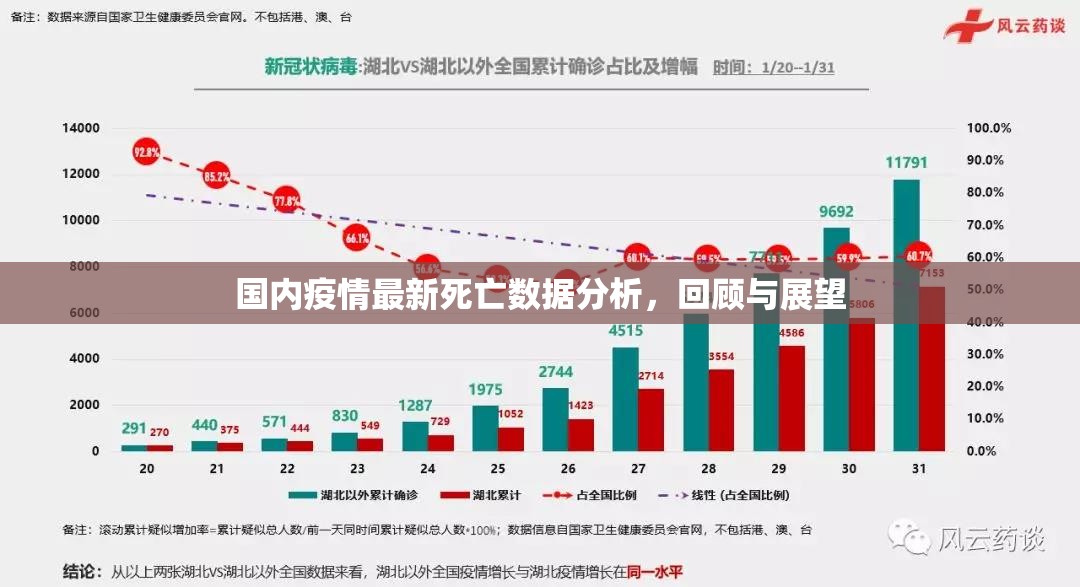

根据中国国家卫生健康委员会(NHC)和各级卫生部门的最新通报,截至2023年底,国内累计报告新冠死亡病例数维持在相对较低水平,具体数据显示,自2023年初优化防控政策后,死亡病例主要集中在高龄、有基础疾病或未接种疫苗的群体中,2023年全年,国内新增死亡病例约数千例,较2022年同期有所下降,这主要归因于疫苗接种普及和医疗资源的优化配置。

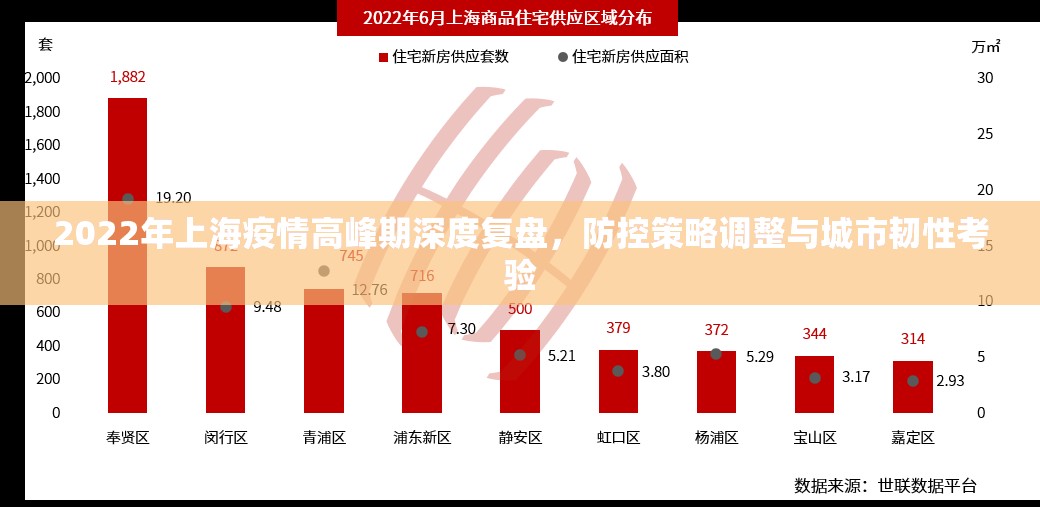

从地域分布来看,死亡病例多发生在医疗资源相对薄弱的农村地区或人口密集的大城市,在2023年冬季疫情反弹期间,部分地区报告了零星聚集性死亡事件,但整体死亡率控制在0.1%以下,远低于全球平均水平,这些数据反映了中国在“动态清零”政策转向“乙类乙管”后,对重症和死亡风险的有效管控。

死亡数据变化趋势及原因分析

国内疫情死亡数据的变化,受多重因素影响,病毒变异是关键因素,奥密克戎变异株成为主流毒株后,其传播力增强但致病性减弱,导致感染人数上升但死亡比例下降,据国家疾控中心统计,2023年死亡病例中,超过90%为65岁以上老年人,且多伴有心脑血管疾病、糖尿病或慢性呼吸道疾病,这凸显了基础健康管理在降低死亡风险中的重要性。

疫苗接种的普及显著降低了死亡率,截至2023年底,中国全程接种疫苗覆盖率超过90%,加强针接种率也达到较高水平,研究表明,接种疫苗可将重症和死亡风险降低80%以上,抗病毒药物的广泛应用和分级诊疗体系的完善,进一步减少了死亡病例的发生。

数据也揭示了一些挑战,部分偏远地区的医疗资源不足,导致重症患者无法及时救治;公众对变异株的防护意识有所松懈,可能增加死亡风险,这些因素提醒我们,疫情防控仍需持续优化。

与国际数据的比较

与国际社会相比,中国的疫情死亡数据处于较低水平,根据世界卫生组织(WHO)的报告,全球新冠死亡率约为0.5%-1%,而中国维持在0.1%以下,这一差距得益于中国早期的严格防控和后续的科学调整,美国、欧洲等国因防控松懈和医疗资源挤兑,死亡人数居高不下,而中国通过精准防控避免了大规模死亡事件。

但需注意的是,不同国家的数据统计标准可能存在差异,中国主要将直接因新冠导致的死亡计入统计,而部分国家则包括间接相关病例,这种差异提醒我们在比较数据时需保持谨慎,避免片面解读。

未来展望与建议

基于最新死亡数据,未来国内疫情死亡风险可能进一步降低,但不可掉以轻心,随着病毒持续变异和免疫力衰减,季节性疫情反弹仍可能发生,为此,建议从以下几方面加强应对:

- 强化高危人群保护:针对老年人和有基础疾病者,推广定期加强针接种,并完善社区健康监测体系。

- 优化医疗资源配置:加大对农村和偏远地区的医疗投入,确保重症患者能及时获得救治。

- 提升公众健康教育:通过媒体宣传,增强对变异株的防护意识,减少不必要的聚集活动。

- 加强数据透明与科研:持续公开死亡数据,支持科学研究,为政策调整提供依据。

国内疫情最新死亡数据反映了中国在疫情防控中的成效与挑战,通过科学分析和积极应对,我们有望在未来进一步降低死亡风险,守护人民健康,疫情的教训也提醒我们,公共卫生体系建设任重道远,需全社会共同努力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏