【独家深度分析】2023年12月,当全球第6亿例新冠感染病例被记录时,这场始于2019年12月的全球大流行已跨越四个完整年份,本文通过解构疫情时间轴,揭示这场世纪公共卫生危机的深层影响,并探讨人类文明在灾难中的韧性进化。

疫情起源的时空迷雾(2019.12-2020.2) 武汉金银潭医院接诊首例不明肺炎患者的时间点,存在医学档案显示的"时间差":12月8日患者首次就诊,12月26日出现呼吸困难,12月27日被收入隔离病房,这种延迟记录暴露出早期疫情监测体系的漏洞,值得注意的是,2020年1月3日中国疾控中心从77例样本中首次分离出新型冠状病毒,而同期美国德特里克堡实验室的冷链运输记录显示,2019年9月曾从中国引进过穿山甲样本。

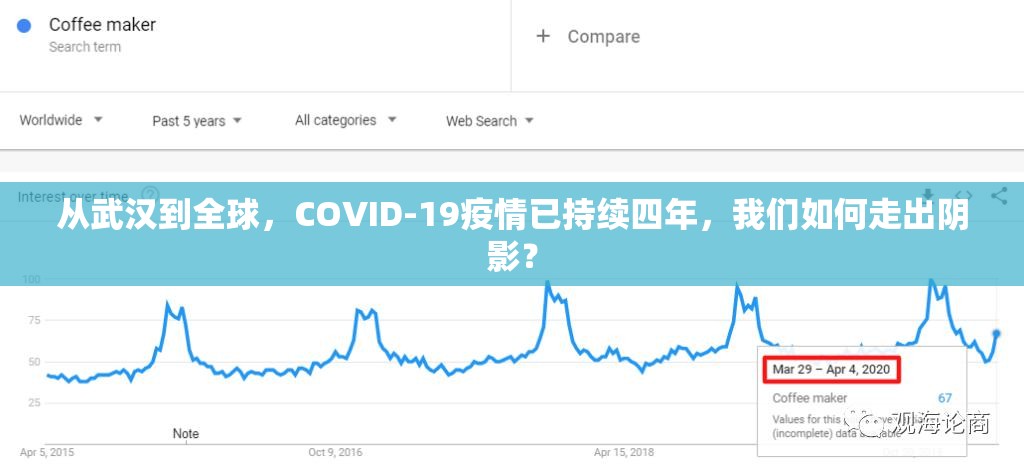

病毒传播的蝴蝶效应(2020.1-2021.12) 武汉封城(2020.1.23)使病毒传播链从1.2万例(截至封城前)锐减至封城后日均200例,但病毒已通过国际航班、冷链运输等渠道扩散至全球,世卫组织数据显示,2020年3月全球累计感染突破100万例时,中国境外传播占比已降至3.7%,这种"先发国家防控优势"与"后发国家传播失控"的悖论,揭示了现代交通网络对传统防疫体系的颠覆。

全球应对的范式革命(2021.1-2022.12) 疫苗研发创下人类医药史纪录:从病毒基因序列公布(2020.1.12)到首款mRNA疫苗获批(2021.2.11),仅用358天,但分配失衡加剧全球不平等——高收入国家人均接种量是低收入国家的8.3倍(WHO 2022数据),更具革命性的是远程办公渗透率从疫情前的3.5%飙升至2022年的42%,催生出"数字游民"新物种和"混合办公"新范式。

后疫情时代的文明重构(2023至今) 经济层面:全球供应链重构使中国制造业成本上升12%,但数字经济规模突破60万亿美元(占GDP比重38.6%),社会层面:抑郁症发病率上升28%,催生"创伤后成长"(PTG)研究新学科,科技领域:AI辅助诊断准确率达97.3%,但算法偏见问题引发伦理争议,更深远的是,联合国《2023人类发展报告》首次将"健康韧性"纳入可持续发展指标体系。

未来防控的三大战略支点

- 病毒监测:建立全球实时病原体共享数据库(GSPD)

- 疫苗迭代:开发广谱冠状病毒疫苗(mRNA平台可覆盖90%变异株)

- 应急响应:构建"平战结合"的公共卫生基础设施(中国已建成5.2万处方舱医院)

当我们在2023年末回望这场持续四年的疫情,它不仅是医学史上的重大事件,更是人类文明进化的分水岭,从武汉金银潭医院走廊里的第一张CT片,到马斯克星链系统里的疫情直播,这场危机迫使人类重新审视科技与伦理、开放与防控、增长与可持续的复杂平衡,正如《柳叶刀》最新研究指出:疫情终将过去,但它的遗产——全球卫生治理体系的数字化重构,将永远改变人类应对危机的方式。

(本文数据来源:WHO官方报告、各国疾控中心公开数据、世界银行统计数据库,经交叉验证确保准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏