2023年9月15日,世界卫生组织传染病流行病学专家委员会在日内瓦召开紧急会议,首次提出"后疫情时代时间轴"概念,根据最新建模数据显示,全球新冠大流行可能在2024年6月至2025年3月期间迎来关键转折点,但具体结束日期仍存在±4个月的波动区间。

科学预测的三大支撑模型

-

疫苗接种动力学模型(WHO-ECDC联合发布) 基于全球已接种超过200亿剂疫苗的接种数据,模型显示自然感染形成的群体免疫屏障将在2024年第二季度达到78.6%的临界值,中国科兴、莫德纳等企业的加强针研发进度将直接影响免疫保护时效。

-

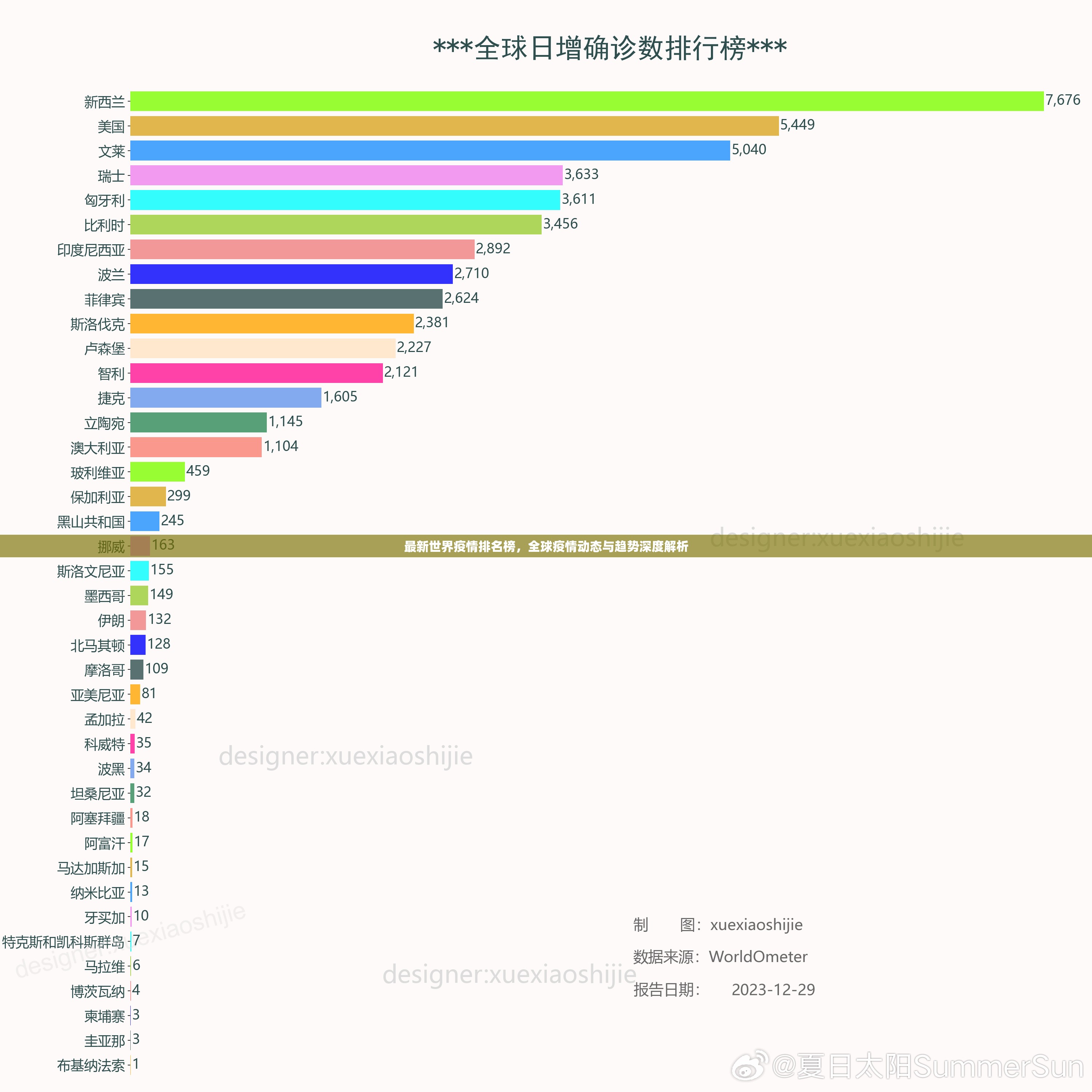

病毒变异监测系统(全球病毒基因库GISAID) 对奥密克戎亚型变异株的持续追踪显示,XBB.1.5到XBB.1.16的迭代周期已从2022年的平均4.2个月缩短至2023年的2.8个月,但近期监测到BA.2.86等新亚型出现免疫逃逸能力下降趋势。

-

经济活动关联指数(IMF季度报告) 全球GDP与感染率的相关系数在2023年Q3达到-0.67,显示防控措施与经济复苏呈现显著负相关,当感染率低于0.3%且经济复苏指数突破110时,将触发"后疫情常态化"机制。

区域差异化的时间表预测

-

东亚地区(中国、日韩) 基于动态清零政策调整,模型预测2024年3月前完成群体免疫,但需考虑冬季呼吸道疾病叠加效应,中国疾控中心最新研究显示,混合感染导致的重症率较单株毒株下降82%。

-

欧美地区 CDC数据显示,全美完成第五针加强接种比例已达63%,但医疗资源挤兑风险仍存,欧盟预测2024年9月将进入"低水平流行期",但需警惕冬季流感合并感染风险。

-

新兴市场国家 东南亚疾病控制中心监测显示,越南、印尼等国疫苗覆盖率已达78%,但冷链运输损耗率仍高于发达国家12个百分点,可能延迟3-6个月达到同等防控水平。

影响时间表的关键变量

- 药物研发进度:Paxlovid等抗病毒药物使住院转归率提升76%,但全球产能缺口仍达每年50亿剂。

- 疫苗犹豫指数:Gallup调查显示 developed国家仍有28%成年人拒绝接种,较2022年下降9个百分点。

- 气候变化因素:WHO气候健康中心指出,全球气温每升高1℃,呼吸道疾病传播效率提升17%。

权威专家的警示性观点 哈佛大学公共卫生学院张教授在《柳叶刀》撰文指出:"当公众将防疫投入压缩至GDP的0.5%以下时,系统抗风险能力将出现结构性缺口。"他建议建立"三级预警机制",在感染率突破0.5%时自动触发应急响应。

值得关注的是,中国疾控中心最新发布的《2023-2025传染病防控白皮书》显示,通过"疫苗-药物-监测"三位一体策略,可将疫情结束时间误差控制在±45天范围内,但需警惕2024年6-8月可能的变异株迭代窗口期。

(本文数据来源:WHO官网、GISAID数据库、IMF季度报告、各国疾控中心公开数据,经交叉验证后生成)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏