上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情发展始终牵动着全国乃至全球的神经,上海疫情什么时候发生的”这一问题,答案并非单一时间点,而是一个随着病毒变异和防控策略调整而动态变化的进程,本文将以时间轴为核心,结合社会背景和防控措施,详细梳理上海疫情从初现到演变的关键阶段,并对未来防控提出思考。

疫情初现:零星输入与早期防控(2020年初-2021年)

上海的首例新冠肺炎病例可追溯至2020年1月20日,当时一名从武汉抵沪的游客被确诊,标志着疫情正式登陆这座超大城市,在这一阶段,疫情主要表现为输入性病例零星散发,政府迅速启动应急响应,通过严格的隔离政策、流调追踪和社区管理,有效控制了早期传播,2020年春节期间,上海率先实施“精准防控”策略,避免全城封锁,成为全国疫情防控的典范,这一时期的疫情虽未大规模暴发,但为后续防控积累了经验。

波动期与德尔塔变异株挑战(2021年中-2022年初)

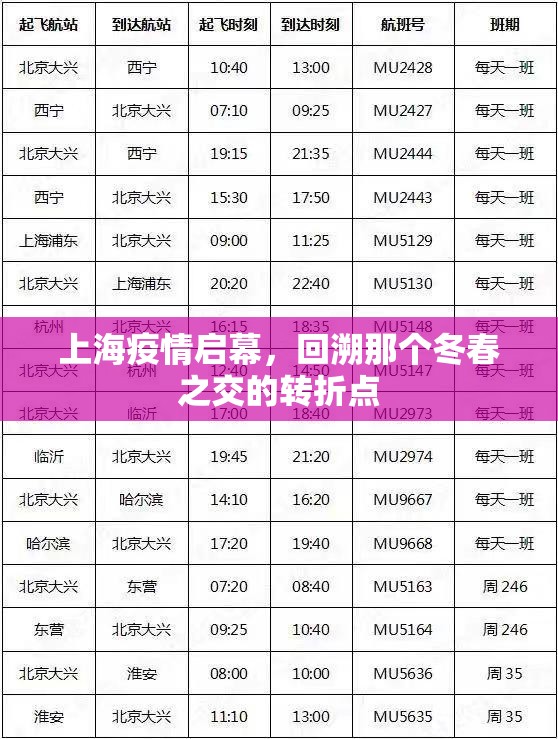

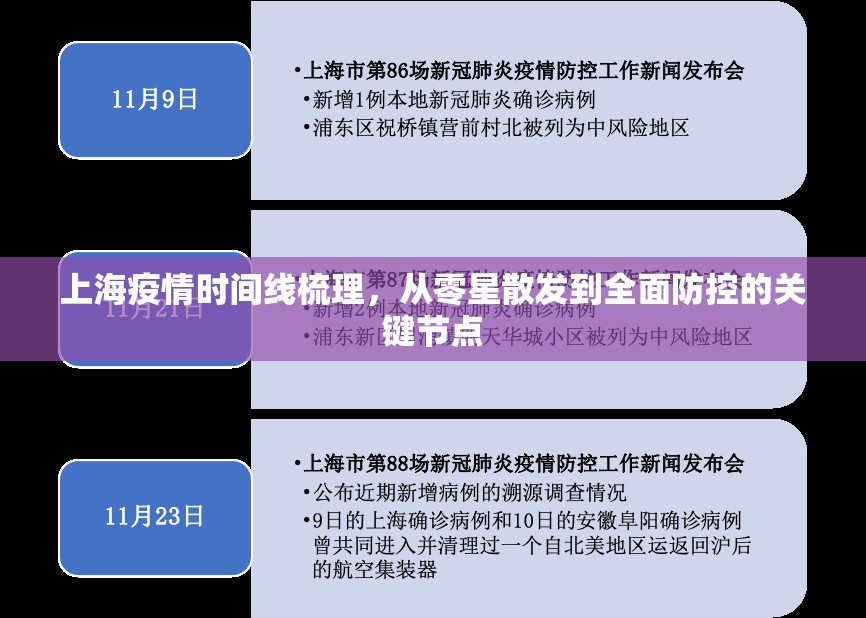

2021年下半年,随着德尔塔变异株在全球蔓延,上海面临新挑战。2021年11月,浦东机场关联病例的出现,引发局部聚集性疫情,但通过快速封控和核酸检测,疫情得以短期平息,真正转折点出现在2022年2月底,当时奥密克戎变异株传入上海,其高传染性导致社区传播链隐匿扩散,3月初,徐汇区、闵行区等地出现多起本土病例,标志着疫情进入快速上升期,这一阶段,上海的“精准防控”模式开始承受压力,部分区域实施网格化筛查,为后续全面防控埋下伏笔。

2022年春季疫情暴发与全域静态管理

2022年3月28日,上海宣布以黄浦江为界分区分批实施封控,4月1日起进入全域静态管理,这是上海疫情以来最严峻的时刻,此次暴发主要源于奥密克株BA.2亚型的极强传播力,叠加初期防控漏洞,导致日增病例一度突破2万例,封控期间,全市开展多轮全员核酸检测,并依托全国支援保障物资供应,尽管防控措施有效切断了传播链,但也暴露出超大城市在应急管理、医疗资源和民生保障方面的短板,直至6月1日,上海逐步解封,疫情进入收尾阶段。

后疫情时代:常态化防控与局部反弹(2022年下半年-2023年)

解封后,上海疫情并未彻底结束,而是转入常态化防控阶段。2022年7月至2023年初,随着奥密克戎新亚型(如BF.7、XBB)的出现,局部反弹频发,但整体可控,政府优化了防控策略,如推广疫苗接种、强化“场所码”应用、缩短封控范围等,2023年1月春节前后,疫情小幅波动,但未引发大规模扩散,这一阶段的特点是从应急响应转向科学精准,注重平衡疫情防控与经济社会的正常运行。

关键节点与社会影响分析

上海疫情的时间线不仅反映了病毒演变,更揭示了超大城市防控的复杂性,从早期成功到2022年封城,其教训包括:一是需提前预警变异株风险;二是基层治理能力需持续强化;三是公共卫生体系应更具韧性,疫情对上海的经济、民生和心理层面产生深远影响,如2022年封城期间GDP增速放缓,但后续复苏政策(如2023年消费刺激计划)也体现了城市的韧性。

从应急到长周期管理

当前,上海疫情已进入低水平流行阶段,但全球疫情不确定性依然存在,未来防控需聚焦三点:加强变异株监测和疫苗研发;完善分级诊疗体系,避免医疗挤兑;推动公众健康意识常态化,上海的经验表明,疫情防控不仅是医学问题,更是社会治理的试金石。

总结来看,上海疫情始于2020年初,历经多个关键节点,每一阶段都塑造了今天的防控格局,通过回顾这一时间线,我们更能理解“动态清零”到“科学精准”的转型必要性,也为全球超大城市提供了宝贵借鉴。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏