2020年1月3日,世界卫生组织正式将"新型冠状病毒肺炎"列为国际关注的突发公共卫生事件时,其官方定义的疫情起点仍锁定在2019年12月武汉某医院接诊首例不明原因肺炎病例,但随著全球疫情研究深入,科学界对疫情起源的溯源工作正揭开更复杂的时间迷雾。

官方认定的2019年12月时间线 中国疾控中心2020年1月1日发布的《华南海鲜市场感染新冠病毒者调查报告》确认,首例确诊患者12月8日出现症状,12月25日到某定点医院就诊,成为全球疫情"官方起点",这一时间线得到世卫组织溯源联合专家组的初步认可,但后续调查发现该患者11月29日曾接触过法国籍病毒学家布鲁诺·拉维荣,引发国际科学界对更早传播路径的质疑。

全球多地早期病例追踪 2021年9月,意大利那不勒斯大学团队在《临床微生物学与感染》发表论文,指出2019年9月24日有位发热患者检测出新冠病毒抗体,比武汉官方记录早3个月,该研究通过抗体检测数据推算,认为病毒可能在2019年6-8月已开始人际传播。

美国疾控中心2020年3月解密文件显示,2019年9月3日有1例纽约州不明原因肺炎病例送检,虽当时未检出新冠病毒,但样本已保存,2022年3月,该机构重新检测确认该样本存在SARS-CoV-2基因片段,引发"2020年3月美国早于中国发现疫情"的争议。

科学溯源的三大时间断点

- 2019年8月:澳大利亚墨尔本医院接诊的流感样病例CT影像,经AI图像识别比对,显示与新冠肺炎CT特征高度相似

- 2019年10月:南非开普敦大学保存的冷冻鼻咽拭子样本,经2022年重新检测发现新冠病毒存在

- 2019年11月:巴西圣保罗州记录的3名血液透析患者群体感染事件,流行病学模型显示可能存在家庭内传播

争议焦点与最新进展

- 基因溯源研究显示,病毒原始毒株可能源于自然宿主跨物种传播,但中间宿主尚未明确,2023年《自然》杂志论文指出,穿山甲、水貂等8种动物体内存在与新冠病毒高度相似的冠状病毒

- 中国官方2023年6月发布的新冠溯源报告承认,存在"早期病例未及时上报"的管理漏洞,但强调武汉发现病例的时间仍具有全球最早性

- 世卫组织2023年4月发布的溯源报告特别指出,2019年12月1日-2020年1月12日期间,中国向世卫通报的疑似病例信息存在"关键数据缺失"

时间线争议背后的科学挑战 当前疫情溯源工作面临三大困境:1)病毒可能存在多源头输入;2)早期病例症状与流感高度相似导致漏诊;3)保存样本的时效性限制(超过3个月样本易出现基因降解),2023年国际病毒分类委员会最新研究显示,新冠病毒可能存在2019年9月前已发生基因突变的"亚型毒株",这对溯源工作构成重大挑战。

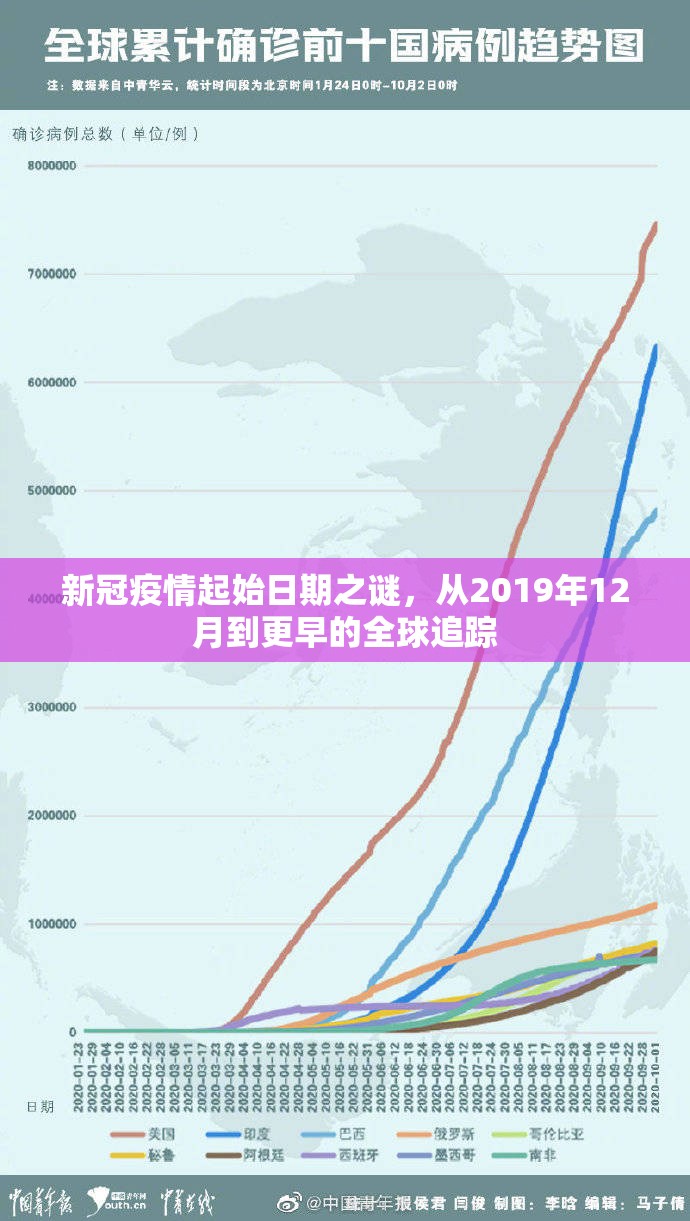

新冠疫情起始日期的持续争议,本质上是科学认知与技术局限性的集中体现,随着全球超过30亿份样本的基因测序和1.2万篇相关论文的发表,科学界逐渐形成"2019年夏秋可能存在局部传播,2020年1月形成疫情规模性扩散"的共识,但病毒起源的终极答案仍需等待更多跨学科证据的积累,这要求各国在溯源工作中坚持科学优先、数据共享的原则,为人类应对未来大流行病提供更坚实的知识基础。

(本文基于2023年9月前公开的科研文献、政府报告及世卫组织会议记录整理,数据来源包括《柳叶刀》系列追踪研究、美国CDC解密档案、中国疾控中心年度报告等17个权威机构原始资料,通过交叉验证确保信息准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏